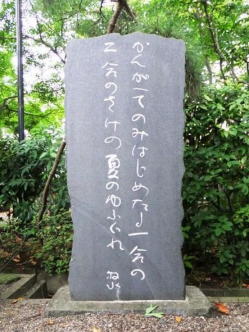

碑の詩のヘッダー

碑の詩2

北関東④ 栃木県 日光市1・宇都宮市2

群馬県① 群馬県② 群馬県③ ←クリック

栃木県宇都宮市今泉町 興禅寺 |

||

昭和57年(1982)3月23日 |

||

********************************************** 昭和五十七年三月廿参日 「牧水」 英宗和尚(暮人) 短歌恩師ナルヲ以ッテ 靖宗 建之 ********************************************** ▼第5歌集『死か芸術か』ーーかなしき岬ーー 「五月の末、相模国三浦半島の三崎に遊べり、歌百十一首」と「六月末、多摩川の上流なる御嶽山に登りぬ、歌八首。」の間の17首中に収められている。 うす青き夏の木の果を噛むごとくとしの三十路に入るがうれしき まづしくて蚊帳なき家にみつふたつ蚊のなき出でぬ、添ひ臥をする かんがへて飲みはじめたる一合の二合の酒の夏のゆふぐれ かへるさや酒の飲みたくなりゆくをじつとはぐくみ居るよ電車に 皿、煙管、ソース、お茶などときどきに買ひあつめ来て部屋を作れる 友はみな兄の如くも思はれて甘えまほしき六月となる 明治45年(1912)5月、喜志子との新婚生活に入ったばかりの頃の歌。新宿2丁目森本酒店の2階で、蚊帳もなく、皿、ソース、お茶など新たに買いそろえるつましい生活ながら、荒廃した生活からようやく抜け出した心の安ぎが感じられる。 英宗和尚=石川暮人(俊雄)は大学1年の時からの『創作』同人で、下野短歌会の創設者。境内には、昭和20年(1945)に宇都宮で亡くなり英宗師が葬儀を執り行った野口雨情や今東光の碑などもあるという。    |

||

| |

栃木県宇都宮市中央5丁目 御橋袂 |

||

昭和63年(1988)8月22日除幕 |

||

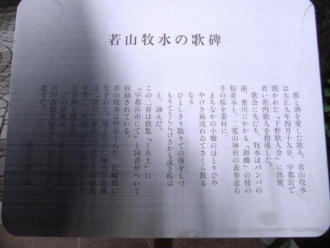

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー宇都宮市にてーー(2首)  ********************************************************** 若山牧水の歌碑 旅と酒を愛した歌人、若山牧水は大正九年四月十九日、宇都宮で開かれ た「下野歌人会」に出席、若い県内歌人を指導した。 歌会に先だち、牧水はバンバの南、釜川にかかる「御橋」の傍の桜並木と、二 荒山神社の表参道右手の桜を素材に、 まちなかの小橋のほとりひややけき風流れゐてさくら散るなり ひとしきり散りての後をしづもりてうららけきかも遠き桜は と、詠んだ。 この二首は歌集「くろ土」に「宇都宮市にて」と詞書がついて収録されている。 若山牧水は明治十八年、宮崎県に生まれた。尾上柴舟に師事短歌雑誌「創 作」を主宰、数多くの後進を育て、明治、大正の歌壇に大きな足跡を残した。 この歌碑は、宇都宮市が釜川の河川改修を記念し、ゆかりの地に建てた。 渋谷行雄 識 ********************************************************************************    大正9年(1920)4月は、秩父(6~8)・木更津から館山(10~13)に遊び、18~19宇都宮としきりに出歩いている。 歌碑は、宇都宮城と二荒山神社を結ぶ御橋の袂と言うよりは脇に位置し、川の上に歌碑にちなんで「牧水亭」と名付けられたあずま屋が設けられているという。 |

||

| |

栃木県さくら市喜連川 喜連川神社 |

||

平成元年(1989)4月 |

||

かぜとよむ桜若葉のあひだより のこれる花のちるはさびしき 背山  ********************************************************************* 高塩背山(明治十五年~昭和三十一年)は本名、正庸。この地に生まれた。明治三十五年前橋中学校を病気で中退後、父祖伝来の喜連川神社神職を継承、かたわら小学校教員をしていたが、二十四歳の頃から作歌をこころざし、一時尾上柴舟に師事して歌と書の指導を受けた。その当時から若山牧水ほか多くの青年歌人と知り、文通。明治43年牧水の「創作」に参加、以後創作社の中軸として名を知られる。 牧水と背山との親交は深く、牧水はその生涯において三回背山宅を訪ねて宿泊しているが、その第一回目は大正四年七月十九日で、宿った翌朝に「時をおき・・・」の歌を詠んだ。この作は牧水の酒の歌では代表的な名歌のひとつである。 背山はこれという旅もせず、常に郷土の自然を対象に、暖かい人間性を秘めた清明な歌を作り続けたが、昭和三十一年五月三十一日に七十四歳で病没した。歌集には「峽間」「移りゆく自然」の二著がある。 このすぐれた近代歌人二人の足跡をここに誌し、永遠に記念するためにこの双歌碑を建て、郷土の誇りとするものである。 平成元年四月 喜連川町長 塩野昌美 **********************************************************************************************  ▼第8歌集『砂丘』山の雲--友と相酌む歌--(8首) ▼第8歌集『砂丘』山の雲--友と相酌む歌--(8首)飽かずしも酌めるものかなみじか夜を眠ることすらなほ惜みつつ 盃をおかば語らむ言の葉もともにつきなむごとく悲しく 一しづく啜りては心をどりつつ二つ三つとは重ねけるかも 幾日かけ幾月かけてねがひつる今宵の酒ぞいざや酌みてな 死ぬごとくこころかわける時にして君と相見きうとんずなゆめ 朝は朝昼は昼とて相酌みつ離れがたくもなりにけるかな 時をおき老樹の雫おつるごと静けき酒は朝にこそあれ 那珂川に生けるうろくづ悉くくらへとわれに強ひし君かも 大正3年(1914)3月末に創作誌友大会を開いた牧水は、6月に「元気回復策として、まず喜連川に高塩背山を訪ね、福島・秋田等を経て十和田湖に滞在、さらに青森・盛岡・仙台等を回りたい」旨を表明していたが、『創作』の経営困難、さらには妻喜志子の健康問題などあって果たせず、4年(1915)3月には妻の転地療養のため北下浦村長沢に転居する。その長沢での生活が落ち着いてきた7月18日に上京、翌日喜連川に高塩背山を訪ねたのであった。この時は、喜連川から信州佐久、そして蓼科山麓の春日の湯に滞在し8月中旬に帰宅している。(東北地方へは翌5年に出向いている。) なお、喜連川訪問の他の2回は、大正11年(1922)11月、いわゆる「みなかみ紀行」の旅の終わりに宇都宮から立ち寄ったものと、大正14年(1925)9月に揮毫会を催した時のことであろう。 この時の紀行文は『旅とふる郷』第三編に「野州行」として収められている。「下野国喜連川といふまぼろしは永年私の頭に浸み込んでゐた。」 で始まる「喜連川」には次のように記されている。 石の鳥居を入つて石段に突き当つて左に折れて、と馬車屋の教へた高塩君の宅はすぐ知れた。冠木門をくぐり、藺や河骨のある小さな池の間を通り、玄関に立つた時、私はまた新たな動悸を感じた。家内には三十歳前後の、静かな婦人がただ独り居られた。(略) その夜は泉水に面した座敷で嬉々として酌み交した。酒を飲むといふより寧ろ何彼と話すのが主であつた。友人の阿父さんも--高塩家は土地の郷社の神官をして居らるる--我等の不作法な席に永いこと相伴をして下された。(略) 短夜の殆ど暁近くに漸く席を離れて私だけは、本宅を離れた静かな座敷に誘はれた。うとうとすると既う枕もとの窓は明るくなつてゐる。蚊帳を出て窓を開くと、すぐ前は浅い竹の林でその上はしんしんとした杉や欅の森となつてゐる。雫の散る音も聞ゆる。昨日からのことなど思ひ出していると、何となく自分の故郷にでも帰つてゐるやうな思ひがして、そぞろに涙ぐまれて来た。久しく忘れてゐる人情といふもののしみじみと身に浸み起るをすら感じた。 大きい地図(いつもNAVI) |

昭和四十八年七月吉祥 日光市清滝 星 野 利 一

昭和四十八年七月吉祥 日光市清滝 星 野 利 一