碑の詩のヘッダー

碑の詩2

北関東② 群馬県② 「みなかみ紀行」関係1(旧六合村)

群馬県① 群馬県③ 栃木県 ←クリック

| 大正11年(1922)10月、長野県佐久での歌会後草津・四万・法師・老神といった温泉に立ち寄りながら利根の源流を求め、金精峠に到る「みなかみ紀行」の旅(10月14日~28日)を記念して多くの歌碑等が建てられている。そこで、おおむねその旅程に従って関連歌碑を配列した。 | ||

旧六合村「牧水コース散策案内」板 |

||

| |

||

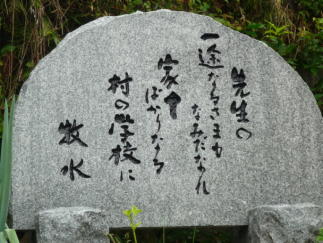

群馬県中之条町大字小雨 六合小学校 |

||

昭和50年(1975)10月20日除幕<70> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーーありとしも思はれぬ処に五戸十戸ほどの村ありてそれぞれに学校を設け子供たちに物教へたり。ーー(11首) つづらをり嶮しき坂をくだり来れば橋ありてかかる峡の深みに (小雨村) おもはぬに村ありて名のやさしかる小雨の里といふにぞありける 蚕飼せし家にかあらむを壁を抜きて学校となしつもの教へをり 学校にもの読める声のなつかしさ身にしみとほる山里すぎて 『山桜の歌』には、「十月十四日より十一月五日まで信濃上野下野諸国の山谷を歴巡る。『紅葉の歌』より『鳴虫山の鹿』に到るまでその旅にて詠み出でたるなり。」として、全部で115首収められている。この旅は、「十月十四日午前六時沼津」を発って15日佐久市岩村田での短歌会に出、その後、小諸・星野温泉・軽井沢から群馬に入り、金精峠を越えて中禅寺湖・日光・宇都宮・喜連川・東京と回って沼津に戻った旅であるが、「みなかみ紀行」は金精峠を下るところで筆を擱いている。(以後の部分は「金精峠より野州路へ」としてまとめられている) 大悟法氏が「十八日の嬬恋から二十九日の中禅寺湖まで十二日間が真に旅らしい旅であった」(『若山牧水伝』)と言っている群馬県内の「牧水コース」に沿って歌碑が並んでいるのは、他に類を見ない。  10月18日門林という青年と草津温泉一井旅館に宿泊した二人は、翌日沢渡温泉を目指して出発する。 ◆「とりどりに紅葉した雑木林の山を一里半ほども降つて来ると急に嶮しい坂に出会つた。見下す坂下には大きな谷が流れ、その対岸に同じ様に切り立つた崖の中ほどには家の数十戸か二十戸か一握りにしたほどの村が見えてゐた。九十九折になつたその急坂を小走りに走り降ると、坂の根にも同じ様な村があり、普通の百姓家と違はない小学校なども建つてゐた。対岸の村は生須村。学校のある方は小雨村と云ふのである。」(「みなかみ紀行」) 歌碑はかつては小学校の正門前にあったそうだが、現在は学校の石垣を背に六合支所から学校への信号を渡ったすぐ目の前。歌を揮毫したものがなく、ペン書きの歌稿を拡大した文字が刻まれている。 |

||

| |

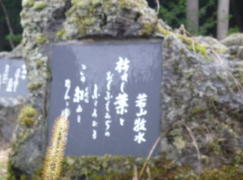

群馬県中之条町 生須歌碑苑 |

|||||

昭和53年(1978)10月20日除幕<77> |

|||||

▼第14歌集『山桜の歌』ー啄木鳥と鷹(15首)ー落葉と竜胆花(9首) 枯るる木にわく虫けらをついばむときつつきは啼く此処の林に くれなゐの胸毛を見せてうちつけに啼くきつつきの声のさびしさ つづらをりはるけき山路登るとて路に見てゆくりんだうの花 散れる葉のもみぢの色はまだ褪せず埋めてぞをるりんだうの花を ◆「生須村を過ぎると路はまた単調な雑木林の中に入つた。今までは下りであつたが、今度はとろりとろりと僅かな傾斜を登つてゆくのである。(略)真新 しい落葉も日ざしの色を湛へ匂を含んでとりどりに美しく散り敷いてゐる。をりをりその中に竜胆の花が咲いてゐた。」(「みなかみ紀行」) 旧六合(くに)村総合グラウンドに通じる道股の右側に六合村観光協会によって建てられたもの(暮坂峠に立つ「牧水コース散策案内」③の歌碑)で あるが、平成7年(1995)この歌碑を中心として「生須歌碑苑」がつくられた。「若山牧水が歩んだこの道 その跡を慕って村人が、短歌をつくった」との 立て札もある。 *********************************************************************************************************** 生須歌碑苑 大正十一年(一九二二)十月十九日 草津から六合に入った牧水は 自然の風光を数多の短歌と「枯野の旅」の詩と記行文に残した そこで土地っ子短歌愛好者相寄り 牧水を偲びその偉業にあやかるべく生須歌碑苑を建立する 平成七年十一月吉日 ***********************************************************************************************************

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー紅葉の歌ーー(10首) 枯れし葉とおもふもみぢのふくみたるこの紅ゐをなにと申さむ 露霜の解くるが如く天つ日の光をふくみにほふもみぢ葉 もみぢ葉のいま照りにほふ秋山の澄みぬる姿さびしとぞ見し ◆「広かつた林も次第に浅く、やがて、立枯の木の白々と立つ広やかな野が見えて来た。林から野原 へ移らうとする処であつた。我等は双方からおほどかになだれて来た山あひに流るゝ小さな渓端を歩い てゐた。そして渓の上にさし出でゝ、眼覚むるばかりに紅葉した楓の木を見出した。(略)漸く今日あたり から一葉二葉と散りそめたといふ様に風も無いのに散つてゐる静かな輝やかしい姿は、自づから呼吸 を引いて眺め入らずにはゐられぬものであつた。」(「みなかみ紀行」) |

|||||

| |

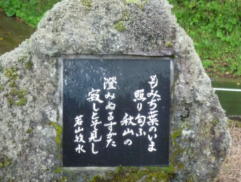

群馬県中之条町 湯の平温泉口 |

||

昭和52年(1977)10月20日除幕<76> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー紅葉の歌ーー(10首) 枯れし葉とおもふもみぢのふくみたるこの紅ゐをなにと申さむ ゆくりなく梢はなれてまひうかぶひと葉のもみぢ玉と照りたり 溪川の真白川原にわれ等ゐてうちたたへたり山の紅葉を ◆「そのさし出でた木の真下の川原に坐つて昼飯をたべた。手を洗ひ顔を洗ひ、つぎつぎに織りついだ様に小さな瀬をなして流れてゐる水を掬んでゆつくりと喰べながら、日の光を含んで滴る様に輝いてゐる真上の紅葉を仰ぎ、また四辺の山にぴつたりと燃え入つてゐる林のそれを眺め、二人とも言葉を交さぬ数十分の時間を其処で送つた。」(「みなかみ紀行」) 「牧水コース散策案内」では⑧の歌碑にあたる。 |

||

| |

群馬県中之条町 花敷温泉への分岐点 |

||

昭和53年(1978)10月20日除幕<77> |

||

夕日さす枯野が原のひとつ路わがいそぐ路に散れる栗の実 音さやぐおち葉が下に散りてをるこの栗の実の色のよろしさ ◆「ずつと一本だけ続いて来た野中の路が不意に二つに分れる処に来た。小さな道標が立ててある。曰く、右沢渡温泉道、左花敷温泉道。(略)私は先刻この野にかゝつてからずつと続いて来てゐる物静かな沈んだ心の何とはなしに波だつのを覚えながら、暫くその小さな道標の木を見て立つてゐたが、Kー君が早や四五間も沢渡道の方へ歩いてゐるのを見ると、其儘に同君のあとを追うた。(略)不思議な顔をして立ち留つた彼に、私はいま頭に影の如くに来て浮んだといふ花敷温泉に就いての思ひ出を語つた。(略)その話に私と同じく心を動かしたらしい彼は、一も二もなく私のこの提議に応じた。そして少し後戻つて、(略)文字のさし示す方角へ曲つて行つた。今までよりは嶮しい野路の登りとなつてゐた。立枯の楢がつづき、をりをり栗の木も混つて毬と共に笑みわれたその実を根がたに落してゐた。」(「みなかみ紀行」) 「牧水コース散策案内」では⑪の歌碑にあたり、傍らに「牧水コース入口」の標柱が立つ。 |

||

| |

群馬県中之条町花敷温泉 |

||

建立日不明 |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーーありとしも思はれぬ処に五戸十戸ほどの村ありてそれぞれに学校を設け子供たちに物教へたり。 先生の一途なるさまも涙なれ家十ばかりなる村の学校に (引沼村) ひたひたと土踏み鳴らし真裸足に先生は教ふその体操を 先生のあたまの禿もたふとけれ此処に死なむと教ふるならむ ◆「途中でややこの思ひ立ちの後悔せらるるほど路は遠かつた。一つの渓流に沿うて峡間を降り、やがてまた大きな谷について凹凸烈しい山路を登つて行つた。十戸二十戸の村を二つ過ぎた。引沼村といふのには小学校があり、山陰のもう日も暮れた地面を踏み鳴らしながら一人の年寄つた先生が二十人ほどの生徒に体操を教へてゐた。」(「みなかみ紀行」) |

||

| |

群馬県中之条町花敷温泉 |

||

建立日不明 |

||

▼歌集未収録。「みなかみ紀行」に載る。 ◆「遙か真下に白々とした谷の瀬々を見下しながら なほ急いでゐると、漸くそれらしい二三軒の家を谷 の向岸に見出だした。こゞしい岩山の根に貼り着けられた様に小さな家が並んでゐるのである。/崖を降り橋を渡り一軒の湯宿に入つて先づ湯を訊くと、庭さきを流れてゐる渓流の川下の方を指ざ しながら、川向うの山の蔭に在るといふ。(略)ひたひたと瀬につきさうな危い板橋を渡つてみると、なるほど其処の切りそいだ様な崖の根に湯が湛へてゐた。相並んで二箇所に湧いてゐる。一つは茅葺の屋根があり、一方には何も無い。(略)渓向うもそゝり立つた岩の崖、うしろを仰げば更に胆も冷ゆべき断崖がのしかゝつてゐる。崖から真横にいろいろ灌木が枝を張つて生ひ出で、大方散りつくした紅葉がなほ僅かにその小枝に名残をとゞめてゐる。それが一ひら二ひらと断間なく我等の上に散つて来る。見れば其処に一二羽の樫鳥が遊んでゐるのであつた。 真裸体になるとはしつつ覚束な此処の温泉に屋根の無ければ 樫鳥が踏みこぼす紅葉くれなゐに透きてぞ散り来わが見てあれば 二羽とのみ思ひしものを三羽四羽樫鳥ゐたりその紅葉の木に (「みなかみ紀行」) |

||

| |

群馬県中之条町花敷温泉 関晴館本館 |

||

平成12年(2000)1月 |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー雪の歌ーー十月十九日上野国吾妻郡花敷温泉といふに宿り翌朝出立す、夜のほどにあたりの山に雪の降り積みたれば詠める。ーー(9首) ひと夜寝てわが立ちいづる山かげのいで湯の村に雪ふりにけり 上野と越後の国のさかひなる峰の高きに雪降りにけり はだらかに雪の見ゆるは檜の森の黒木の山に降れる故にぞ ◆10月20日「未明に起き、洋燈の下で朝食をとり、まだ足もとのうす暗いうちに其処を立ち出でた。驚いたのは、その足もとに斑らに雪の落ちてゐることであつた。惶てゝ四辺を見廻すと昨夜眠つた宿屋の裏の崖山が斑々として白い。更に遠くを見ると、漸く朝の光のさしそめたをちこちの峰から峰が真白に輝いてゐる。」(「みなかみ紀行」) 関晴館本館は明治34年(1901)に創業したが、平成20年(2008)8月31日をもって閉館。花敷温泉の奥尻焼温泉に昭和元年(1926)開業の関晴館別館が22年(2010)から関晴館として営業しているとのこと。 |

||

| |

群馬県中之条町 暮坂峠詩碑 |

||

昭和32年(1957)10月20日除幕<21> |

||

上州の山川を深く愛した歌人若山牧水は大正十一年十月十九日 草津から小雨を経て澤渡に向つたが 途中花敷温泉に下つて一泊 翌二十日この峠を越えてこの名作を残した ************************************************************** ▼随筆集『樹木とその葉』ーー枯野の旅ーー ◆「昨日の通りに路を急いでやがてひろびろとした枯芒の原、立枯の楢の打続いた暮坂峠の大きな沢に出た。峠を越えて約三里、正午近く沢渡温泉に着き、正栄館といふのゝ三階に上つた。」(「みなかみ紀行」) 牧水唯一の詩碑であり、おそらく最も大きなモニュメント(上の牧水像は昭和62年(1987)に作り替えられ、元の像は中之条町歴史民俗資料館に展示されているという)であろう。毎年10月20日には碑の前で「牧水まつり」が行われて、「みなかみ紀行」といえば暮坂峠といった感があるが、作品の上ではほとんど素通り状態。歌も残されていない。標高1088m、花敷温泉を出発した時は斑に雪が積もっていたというから、先を急いだか。     ページの先頭へ |