碑の詩のヘッダー

碑の詩2

東 海 岐阜県2・愛知県3

岐阜県高山市奥飛騨温泉郷 平湯峠 |

||

昭和38年(1963)10月5日除幕 |

||

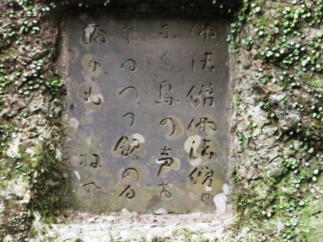

昭和三十八年九月 飛騨短歌会建之 ************************************************ 大正10年(1921)9月から10月にかけて20日間ほど白骨温泉に滞在した牧水は、10月15日白骨を発って上高地に1泊。翌16日には「十年ほど前そこに硫黄取りに登つてゐたといふだけの白骨温泉の作男の七十爺を強ひて口説いて案内させ」(「或る旅と絵葉書」ー焼嶽の頂上)焼岳に登るが、たちまち「長さ十数町深さ二三十間の大亀裂の中に迷ひ込んだのであつた。(略)そしてまごまごしてしてゐれば両側二三十間の高さから霜解のために落ちて来る岩石に打ち砕かるゝ虞れがあるので、已むなく異常な決心をしてその亀裂の中を匍ひ登つた」後、平湯温泉に宿って「命拾ひの酒」を酌んでいる。そして「翌朝(略)私は平湯峠を越えて高山町まで出るつもりであつたが、流石に昨日の疲労で足が利かず、途中の寂しい村に泊つて其次の日の夕方高山町に着いた。」「茣蓙を背負ひ杖をつき、一月余りも床屋に行かなかつた」風体で。(「或る旅と絵葉書」ー飛騨高山町) 高山には早稲田の同級で詩歌友達・飲み仲間であった福田夕咲がいることを思いだし、「八年振りの邂逅」「とろりともせず飲んでゐるうちにいつか東が白んで来」(同前)、1泊のつもりが2泊。その時に書かれた歌であるという。 第14歌集『山桜の歌』には次のような連作が並ぶが、平湯峠の歌はない。 ・上高地付近ーー上高地付近のながめ優れたるは全く思ひのほかなりき、山を仰ぎ空を仰ぎ森を望み渓を眺め涙端なく下る。(6首) ・焼嶽頂上ーー上高地より焼嶽に登る、頂上は阿蘇浅間の如く巨大なる噴火口をなすならずして随所の岩蔭より煙を噴き出すなり。(6首) ・原始林ーー焼嶽より飛騨国中尾村をさして下るに路二里がほど斧鉞を知らぬ大森林のなかをゆくなり。(7首) 歌碑は飛騨短歌会の機関誌『飛騨短歌』百号記念事業の一つとして建立された。(『牧水歌碑めぐり』)    |

||

| |

岐阜県飛騨市古川町壱之町 |

||

昭和49年(1974)5月 |

||

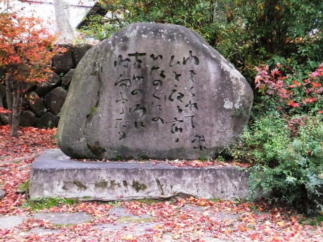

歌人若山牧水は大正十年十月白骨温泉より平湯峠を越えて飛騨に入り二十日福田夕咲と共に野口の簗に遊びその夜当町一之町料亭杵寅で地元の歌人らと酒を酌みかわす 牧水夕咲は早稲田大学同期生の詩友酒友であった 幾山河越えさり行かば寂しさのはてなむ國ぞ今日も旅ゆく 旅の歌人 自然詩人の牧水(一八八五ー一九二八)は歌集別離を二十五歳で上梓四十三歳沼津に永眠したが古川の時雨と鮎六首を詠んだのは三 十六歳であった 荒垣秀雄撰並書 昭和四十九年五月建之 古川町観光協會 ****************************************************** 10月20日高山より古川町に送ってもらい、別れの盃をかわすうちに再び腰を据えての酒宴となり、2里余り離れた野口の簗に赴いて鮎漁を楽しんだりして「高山よりももつと古びた平かな町」古川に宿る。『山桜の歌』には「野口の簗ーーそのすゑ神通川に落つる飛騨の宮川は鮎を以て聞ゆ、雨そぼ降る中を野口の簗といふに遊びて。」として5首収めるが、「時雨の歌」は載っていない。    |

||

| |

岐阜県中津川市駒場1649 夜がらす山荘長多喜 |

||

昭和25年(1950)10月22日除幕 |

||

若山牧水大正十年十月二十七?夜烏?小鳥網?牧水全集所載の恵那曇四首?当時の作である同志等相計りこの?の?地にこの一首?刻?碑を建てる 昭和二十五年十月 長多喜主人 ****************************************************** (?は不明の文字) ▼第14歌集『山桜の歌』大正十年−−恵那曇 美濃の国中津町在永滝の鳥舎といふに小鳥網を見る。「小笠置晴れて恵那曇」と日和を占ふ土地の言葉の通りの寒き朝なりき。小笠置は北に恵那は南にそびゆ。−−(4首) 恵那ぐもり網張りて待つ松原のいろの深きに小鳥寄りこぬ 恵那ぐもり寒けき朝を網張りて待てば囮のさやか音に啼く 小松原寒けきかげにかくされて囮のひはの啼きしく聞ゆ 網張りて待つやささ鳥ちちちちと啼きて空ゆくそのささ鳥を 20日古川町に1泊した後、船津町に1泊、22日には富山に出、23日は長野で歌会に出席、そこで少々飲み過ぎ28日蒲原まで妻喜志子に迎えにきてもらい、29日沼津に帰ったという、その間のことであるらしい。「永滝の鳥舎」が、1万坪の敷地に6棟の離れ座敷という現在の長多喜旅館で、庭内には牧水歌碑の他に虚子の句碑もある。   虚子句碑 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

愛知県新城市 桜淵公園 |

||

昭和35年(1960)4月3日除幕<25> |

||

若山牧水三十回忌記念 創作社友 昭和三十四年十一月立之 **************************************************** ▼第15歌集『黒松』昭和二年ーー鮎つりの思ひ出ーー25首 ふるさとの日向の山の荒渓の流清うして鮎多く棲みき われいまだ十歳ならざりき山渓のたぎつ瀬に立ち鮎は釣りにき 上つ瀬と下つ瀬に居りてをりをりに呼び交しつつ父と釣りにき 幼き日釣りにし鮎のうつり香をいまてのひらに思ひ出でつも 釣り暮し帰れば母に叱られき叱れる母に渡しき鮎を 牧水が新城を訪れたのは、大正12年(1923)7月、15年(1926)6月、昭和2年(1927)1月9日10日の3回。前2回は仏法僧を聞きに鳳来寺山を訪ねた際に新城町平井の金沢修二という青年宅へ立ち寄ったもので、一家の歓待をうけている。3度目はその金沢の墓参が目的であった。 彼は、兄が沼津の裁判所に勤めていた関係から、「結核性の咽喉の病気にかゝつて六七年も私の沼津に来て養生してゐた」(『梅雨紀行』)のだが、当時は実家に戻っていた。 牧水が仏法僧を聞きに出かけたのは、彼の誘いに心動かしたからという。2度目の訪問から5ヶ月後の11月に亡くなった。  「鳳来寺山に牧水歌碑が出来ることになったとき、鳳来寺に出来るのなら新城でも牧水歌碑を建てようということになり、豊橋を中心にこの地方の創作社友たちの手によって建てられた」。歌は「金沢家に(略)墓参のため訪れた時に牧水の書き残した筆蹟がいくつかあり、(略)歌碑建設の予定地は桜渕公園で(略)牧水の好きな山桜なども多いし、また鮎の名所でもあるから、この歌ならばぴったりだというので」選ばれた。墓参の直前に詠まれた歌だという。「碑石は(略)町制時代の新城が多年役場の門柱として使っていたものの一本」で、「喜志子夫人を迎え市長も出席して正式に除幕式の行われたのは翌三十五年で、桜の爛漫と咲き匂う四月三日だった。」と、『牧水歌碑めぐり』にある。    |

||

| |

愛知県新城市 鳳来寺山表参道 |

||

昭和35年(1960)4月3日除幕<26> |

||

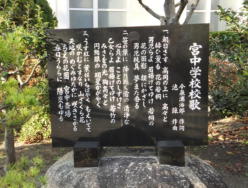

▼『若山牧水全歌集』補遺ーー大正十五年ーー 仏法僧仏法僧と啼く鳥の声をまねつつ飲める酒かも (三河国新城町にて)  大正12年(1923)7月12日、門人村松道弥と二人沼津を出発、新城の金沢宅に2泊、湯谷温泉に1泊して、15日鳳来寺山に登る。「黒々と樹木のたちこんだ岩山が眼の前に聳えてゐた。(略)宿を外れると直ぐ杉木立の暗い中に入り、石段にかゝつた。(略)いま途中で休んだ茶店の老爺老婆は一千八百七十七段ありますと言下に答へたのであつた。数は兎に角両人は直ぐ労れてしまつた。一度二度と腰をおろして休みながら登るうちに右手に一軒の寺があつた。松高院と云つた。今少し登ると医王院といふがあり」(「鳳来寺紀行」)、そこに20日まで滞在し(村松は翌日下山)、18・19の両夜念願の声を堪能した。この時の歌として「峡のうす雲ーー三河鳳来山にて。」10首が歌集『黒松』に収められているが、仏法僧を直接詠んだ歌はない。唯一、15日の夜遠くで鳴く声が牧水には聞こえなかった体験が歌われているばかりである。牧水は中学2年の剣道の練習中に鼓膜を破り、生涯左耳の不自由を感じていたという。 向つ峰の鳥を聴かむと耳とほきわが耳たつるあはれなりけり 大正15年(1926)「一年間ほとんど『詩歌時代』に没頭していたと言ってもよいくらい」で「『詩歌時代』の騒ぎのためほとんど旅行をしなかったが、六月二十一日、久しぶりで息抜きのために草鞋をはいて」(『若山牧水伝』)浜名湖畔から新城・鳳来寺山等「梅雨紀行」の旅に出た。 「二十二日新城町に金沢青年を訪ねた牧水は金沢父子から非常に歓待され、夜の観月楼という料理屋での宴席には芸者たちも席に侍り、牧水は僅か三年の間に仏法僧ブームが起り、芸者たちまでがその宣伝に大騒ぎするのに呆れたことが『梅雨紀行』に書かれており、(略)芸者に頼まれて色紙を書いた」(『牧水歌碑めぐり』)、その時の即興歌であるらしい。 翌23日鳳来寺山麓の門谷村の宿で「眼前に見る大きな山全体のたましひのさまよひ歩く声だとも言ひたいほど、何とも形容する事の出来ない声」(「梅雨紀行」)を存分に聞くことができた。その宿には、偶然にもやはり仏法僧を聞きにきた竹中という年若い創作社友が泊まっており、24日一緒に医王院を訪ね、下って川合に1泊、金沢宅を再び訪れた後竹中と豊橋で別れて25日夜遅く帰宅している。 2度目の訪問の時、「長篠駅下車、驚くべし其処には鳳来寺駅行乗合自動車が出来てゐた」、前に見かけ2度目に泊まった宿屋も「立派な旅館に新築され」、「寺の中もすつかり綺麗になつて」「所謂散財の客」があふれ「鳳来寺行きはかなり興がさめた」(以上「梅雨紀行」)「仏法僧ブーム」の火付け役は、皮肉にも牧水の「鳳来寺紀行」であった。 歌碑は、1425段の表参道石段の途中、医王院下の岩壁に色紙型にはめ込まれている。昭和34年11月に設置されたが、地元では、桜淵公園の歌碑除幕式に出席した喜志子夫人一行がその後鳳来寺山に回って牧水歌碑を見たのを除幕式と解していると『牧水歌碑めぐり』にある。    |

芭蕉 菫塚句碑 →

芭蕉 菫塚句碑 →