碑の詩のヘッダー

碑の詩2

東 北 青森県1・秋田県1・岩手県4・山形県2・福島県1

青森県五所川原市元町 八幡宮境内 |

||

昭和27年(1952)11月3日除幕<15> |

||

▼第9歌集『朝の歌』ーー残雪行ーー 五所川原町一泊 ひつそりと馬乗り入るる津軽野の五所川原町は雪小止みせり 津軽平野一面積雪数尺に及ぶ 橇の鈴戸の面に聞ゆ旅なれや津軽の国の春のあけぼの 大きい地図(powered by いつもNAVI) 「残雪行」の旅は、大正5年(1916)妻の療養のため転居していた北下浦から上京して2週間ほど滞在した後の3月14日に出発、帰宅は5月1日という1ヵ月半に及ぶものであった。歌52首、詞書がその間の消息をよく伝える。 * 「三月十五日朝、仙台駅にて」2首 「塩釜より松島湾へ出づ」1首 * 「同日夜盛岡着」1首 「盛岡駅に野菊君等と逢ふ」2首 「盛岡古城址にて」4首 「雫石川か中津川か」1首 「雪やめば四方の山見ゆ」1首 「宿酔か旅の疲れか」1首 * 「大吹雪の野辺地駅に草明君出で迎ふ」1首 「野辺地出づれば海見ゆ」1首 「青森駅着、旧知未見の人々出で迎ふ」1首 「宿望かなひて雪中の青森市を見る」3首 「明けぬとて酒、暮れぬとてまた」2首 「青森駅より大釈迦駅へ」1首 「大釈迦駅より騎馬し北津軽へ入る」2首「これより訪ねむとする友は聞えし沈黙の人なり」1首 「五所川原町一泊」1首 「津軽平野一面積雪数尺に及ぶ」1首 「雪の上に橇数多行き交ふ己が田と目ざす辺に肥料を運び置くなりとか」1首 「雪深けれど既に春なればその表氷りたり 土地の人これを堅雪と呼ぶ」1首 「東籬君宅にて初めて蟇を聞く」1首 「津軽なる松島村は友東籬山蘭君等が故郷なり」1首 「南津軽板留温泉雑詠」2首 「片栗といへる草ありて雪の蔭に萌ゆ」1首 「家を出でて既に七旬」1首 「南津軽黒石町」1首 * 「秋田市千秋公園」2首「秋田美人」1首 * 「岩代瀬上町より飯坂温泉へ」5首 「飯坂温泉雑詠」4首 「酒興いよいよ到る」1首 「某妓磯節を唄ひ某妓秋田節をよくす」1首 「福島市某旗亭即興」2首 紀行文集『海より山より』にも、「塩釜行」「津軽野」「松島村」「板留温泉」「板留より」「その後」の6編が収められ、この旅のメインが青森の加藤東籬を訪ねる旅であったことが知られる。 3月30日、『創作』初期からの同人加藤東籬らを訪ね大釈迦駅下車。雪道のため出迎えには東籬の家で飼っている馬が用意され、初めての騎乗を体験してまずは五所川原の林旅館(出迎え人の一人林柾次郎という東奥日報記者の実家)に1泊。その後東籬方に数日間滞在。その間に同村の和田山蘭宅(当人は当時東京住)を訪れたりして、以後4月20日頃まで大鰐温泉等青森県内に滞在した。 なお、『朝の歌』自序に、「巻中『残雪行』の旅の歌はただ行くさきざきでの即興歌のみである。今少し静かな一人旅をするつもりであつたが、何処も初めての土地であつたため日夜初対面の人々との応接に心をとられてしまつてゐた。歌の出来なかつたのは一つはそのためである。即興は即興のままその土地々々で詠みすてた通りにしておいて改作しなかつた。」とある。 五所川原そして松島村の加藤東籬宅には、大正15年(1926)11月に北海道での揮毫行脚の帰り再び立ち寄っている。    牧水・山蘭 常夜燈 |

||

| |

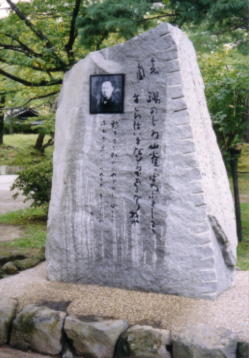

秋田県秋田市 千秋公園 牧水・旅人父子歌碑 |

||

平成7年(1995)10月21日・11年(1999)10月16日除幕<173> |

||

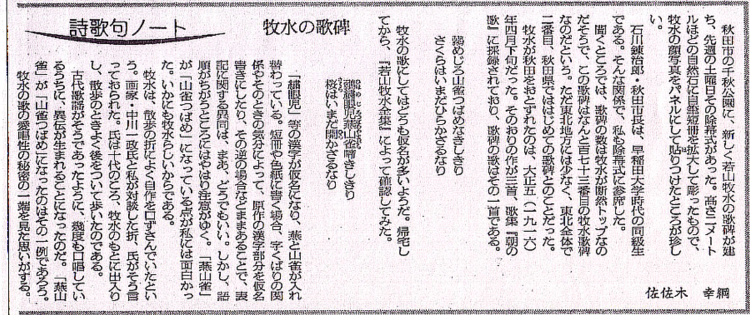

牧水・旅人父子歌碑 若山牧水(宮崎県東郷町出身)は、旅と酒をこよなく愛した漂泊の歌人である。 当然、酒のくに・秋田にも大正五、六年の二回、足を運ばれ、数首を詠まれている。 この酒の取り持つ縁で平成七年十月、秋田ライオンズクラブの篤志によって「千秋公園での一首」 が歌碑となった。 さらに平成十一年十月十六日、秋田市制施行 一一〇周年記念事業の一つとして、長男旅人の一首を加えた父子碑が実現した。 父子の大らかで平明暢達な歌風がいつまでも人びとに愛されることを希う。 平成十一年十月十六日 秋田市長 石川錬治郎 ************************************************************* ▼第9歌集『朝の歌』ーー残雪行ーー 千秋公園 鶸(ヒワ)繍眼児(メジロ)燕(ツバメ)山雀(ヤマガラ)啼きしきり桜はいまだ開かざるなり 曇さびしいま七日たたば咲かむとふ桜木立の蔭を行き行くに 秋田美人 名に高き秋田美人ぞこれ見よと居ならぶ見れば由々しかりけり 「新派和歌の先輩で嘗って雑誌『創作』を創刊された事ある若山牧水先生が二十一日夕刻、青森から飄然とやって来た。そして一泊して翌朝早く福島へ行くと云ふので(略)期せずに集まった四、五人で打連れて千秋公園を散歩し、酔霞楼で歓迎の晩めし会を催した」「千秋公園の即興を乞ふと 鶸めじろ山雀つばめ啼きしきり 桜はいまだ開かざるなり と、二、三枚へ書かれたのは嬉しかった」とは、大正5年(1916)4月23日の秋田魁新報に載る「牧水先生と僕等」と題する若松太平洞の署名入り記事だという。(千葉三郎『近代文学紀行ー秋田を訪れた文人墨客ー』より) この歌碑は、2回除幕式が行われている。1度目は、秋田ライオンズクラブ結成35周年および秋田ライオンズクラブと延岡ライオンズクラブの友好交流締結記念として建立された「牧水歌碑」として。建立のそもそものきっかけ  になったのは、平成6年(1995)6月秋田市で開催された全国酒造組合中央会の全国大会での秋田市長の歓迎の挨拶だった。「大正6年(1917)来秋の折牧水は一首もなしていないが、これは秋田の酒のおいしさと歓待によるものだろう」という趣旨の挨拶が延岡の観光協会長によって地元に紹介され、ライオンズクラブ同士の交流に発展して建立されたもののようだ。(牧水が「歓待された」様は、翌大正6年に来秋した際の紀行文「北国紀行」に詳しい) になったのは、平成6年(1995)6月秋田市で開催された全国酒造組合中央会の全国大会での秋田市長の歓迎の挨拶だった。「大正6年(1917)来秋の折牧水は一首もなしていないが、これは秋田の酒のおいしさと歓待によるものだろう」という趣旨の挨拶が延岡の観光協会長によって地元に紹介され、ライオンズクラブ同士の交流に発展して建立されたもののようだ。(牧水が「歓待された」様は、翌大正6年に来秋した際の紀行文「北国紀行」に詳しい)2度目は「父子歌碑」として。平成11年は秋田市制施行110周年にあたり、記念事業の一環として「和歌と酒のフェスティバル」が催されたが、その中で除幕式もとりおこなわれた。当日は「日本ほろよい学会」が設立され、以後、「学会」は牧水ゆかりの地や酒どころで毎年開かれている。 歌碑の「山雀つばめ」が歌集では「燕山雀」になっていることに関して、2度の除幕式に参列した佐佐木幸綱氏は「古代歌謡がそうであったように、幾度も口唱しているうちに、異伝が生まれることになったのだ。『燕山雀』が『山雀つばめ』になったのはその一例であろう。牧水の歌の愛唱性の秘密の一端を見た思いがする。」(朝日新聞「詩歌句ノート」)と記している。 歌碑除幕式で献酒する牧水の孫 榎本篁子夫妻 「秋田美人」という言葉は明治の終わり頃から秋田を訪れた多くの文人が使って定着したものらしいが、牧水は翌年8月にもデッサン社主催の歌会に来秋、秋田を離れる6日付の友人宛のハガキに「秋田はなんといつてもきれいな人の巣だ。つくづくさう思ふよ。」と記している。 子息旅人氏の歌は、1度目の除幕式に病気療養のため出席できないということで、当時の秋田市長宛に贈られたもの。「ふかきゑにし」は直接的には牧水の秋田来訪を指しているだろうが、牧水の日記を開くと、もっと以前からの「ゑにし」がうかがえる。 明治35年(1902)といえば牧水は延岡中学3年の時であるが、その3月6日の「来状」の欄に、「保坂平太(秋田市、大町4丁目辻澤方)」という記述がある。「保坂君」の名は、37年(1904)1月13日「保坂平太君より秋田中学の校友会誌」まで都合17回登場している。どのようなきっかけで知り合ったのか知るすべもないが、校友会誌や「秋田日報」という新聞の送付を受け、「僕ノ写真ヲ送ル」といった交流が約2年間続いている。まさに「ふかきゑにし」ではあるまいか。 大きい地図(powered by いつもNAVI) (朝日新聞 平成7年10月)  |

||

| |

岩手県盛岡市 下橋中学校前 啄木・牧水友情の歌碑 |

||

平成9年(1997)5月28日<210> |

||

▼第9歌集『朝の歌』ーー残雪行ーー 盛岡古城址にて 啄木鳥の真赤き頭ひつそりと冬木桜に木つつきゐたり 啄木鳥ぞ来てとまりたる槙の蔭の落葉桜の真白き幹に ほのぼのと燃ゆる思ひにせんすべの尽きて眺むる梢なりけり 雫石川か中津川か 城あとの古石垣にゐもたれて聞くとしもなき瀬の遠音かな 大正5年(1916)3月14日東京を発ち仙台に1泊、塩釜から松島に遊んだ後盛岡駅着。菊池野菊らに迎えられて野菊方に落ち着き、20日青森に向かった、その間の作。 大きい地図(いつもNAVI) 牧水と啄木が初めて会ったのは明治43年(1910)11月で、牧水・白秋らが浅草に遊んだ帰り偶然に出会い、白秋に紹介されたという。啄木が亡くなる前々年のことで、直接的な交友の期間は長くないが、『創作』等への原稿を依頼したり、土岐善麿を介して啄木の『悲しき玩具』出版に尽力するなど才能を認め合った仲であった。そして、明治45年(1912)4月13日、牧水は啄木の臨終に彼の家族とともに唯一立ち会い、医者・郵便局・警察・区役所・葬儀社・買い物と、一人奔走している。「石川啄木君今朝九時三十分に不帰の客となれり、枕頭には彼の父、妻、娘及び小生、寂しいとも寂しい臨終であった。自然初号を啄木追悼号としやうぢァないか」と、啄木没後2時間前後に郵便局で友人に宛てて走り書きした牧水の葉書が、今は盛岡の「てがみ館」に保管されているとのことだが、残念ながら展示はされていなかった。  『死か芸術か』(四月十三日午前九時、石川啄木君死す。) 初夏の曇りの底に桜咲き居りおとろへはてて君死ににけり 君が娘は庭のかたへの八重桜散りしを拾ひうつつとも無し 歌碑は、啄木生誕111周年(川寿)を記念して建立されたという。下橋中学校は啄木や金田 一京助などの卒業した盛岡高等小学校の後身にあたり、中津川べりに建っている。 牧水歌碑として210番目、啄木歌碑としては135番目のものという。 校地内、校門を入ってすぐ左手には金田一京助の書になる啄木歌碑がある。 その昔 小学校の 柾屋根に 我が投げし 鞠 いかにかなり けん |

||

| |

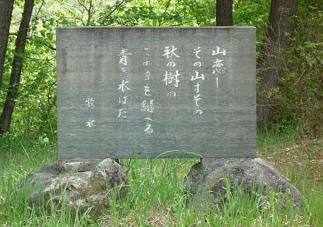

岩手県盛岡市 綱取ダム |

||

昭和54年(1979)12月1日除幕<85> |

||

▼第1歌集『海の声』所収 山恋しその山すその秋の樹の樹の間を縫へる青き水はた この歌の直前7首は『詩人』41年新年号に発表された一連であるが、この歌の制作時期は不明。 *********************************************************************************************************** 記念碑 この碑は、綱取ダム建設により水没する市道の付替道路の開通に際して、道路工事に参加した下記企業者の協力により建立された。豊かな緑と清冽な水に囲まれたすばらしい自然環境を守り育て、後世に継承されることを念願して記念碑とする。 昭和54年12月1日 綱取ダム建設事務所 <業者名省略> *********************************************************************************************************** 盛岡市の中央部を東西に流れる中津川の治水とエネルギー需要の要請に応えるため、市街地から約6キロ上流に建設されたのが綱取ダム。そのダム湖に架かる綱取大橋を渡った右側に、まさに木の間を縫って青い湖水を背にした歌碑がひっそり立っている。歌碑建立の経緯については碑裏に記載されているが、選歌に関しては、当時  のダム建設事務所長が初めは地元の啄木の歌を探したが適当なものが見つからず、若いときに読んだ牧水の歌を思い出して選定したという。ちなみに、ダムの竣工は昭和57年(1982)10月。その年の4月には市民植樹祭が行われ、千本ものオオヤマザクラがダム周辺の市道沿いに植えられ春を彩っているとのこと。 のダム建設事務所長が初めは地元の啄木の歌を探したが適当なものが見つからず、若いときに読んだ牧水の歌を思い出して選定したという。ちなみに、ダムの竣工は昭和57年(1982)10月。その年の4月には市民植樹祭が行われ、千本ものオオヤマザクラがダム周辺の市道沿いに植えられ春を彩っているとのこと。海の声』は明治41年(1908)7月に出版された。そもそもは歌集出版の依頼があってまとめられたものだが、大学の卒業試験が始まり1回目の校正刷ができあがってきた後で依頼人が出版業を廃し、やむなく金策に奔走してやっと自費出版したのだった。第2歌集『独り歌へる』(43年)も名古屋の八少女会という所から出されたが、出版部数がごくわずかで、自己の真価を世に問おうという牧水にとっては、不満足な結果だった。そこで、第3歌集『別離』は『海の声』と『独り歌へる』の歌に134首を加えて(前2集から除かれたもの156首)刊行された。当該歌は『別離』からは除かれており、この歌を選んだ人はよほど牧水を読み込んでいたものと思われる。 大きい地図(powered by いつもNAVI) |

||

| |

岩手県北上市臥牛 農業担い手センター |

||

平成4年(1992)4月26日 |

||

大正十五年十一月三十日若山牧水先生御夫妻が北海道揮毫の旅の帰路当地の社友福地房志氏宅に憩われたときの書である 平成四年四月建立 臥牛歌碑建設委員会 部落会 ;贈樋下建設(株) ************************************************************* ▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国淺間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー 白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ 「酒仙牧水」の代表作として人口に膾炙した歌であるが、『路上』に収められた結句「飲むべかりけれ」は、大正5年(1916)11月発行の自選歌集『若山牧水集』で「飲むべかりけり」に改められた。明治43年(1910)、牧水25歳の時の歌である。 大正15年(1926)、雑誌『詩歌時代』の負債償却のための揮毫頒布会を行うべく、9月21日沼津の自宅を出発した牧水は、福島・盛岡・青森を経て24日北海道に渡る。以後1ヵ月ほど北海道各地を歴遊して11月23日再び青森に宿った後、松島村に加藤東籬を訪ねさらに盛岡・福島・三春等を巡って12月6日沼津に戻るのであるが、福地房志宅に立ち寄ったのは11月30日であった。 大正6年(1917)8月19日の福地宛書簡に「三日にこちらを立ち秋田まで行きました、帰りに盛岡へ出て、そしてあなたの村をお訪ねするつもりでゐたのでした、そして、お話にきいてゐる渓谷の村をいろいろに想像してゐたのでした、ところが妙なはずみから秋田より新庄に返り、そこから最上川を下つて酒田に出で、そこからまた船に乗つて新潟まで行つてしまひました、斯くして、その想像の村を見るの機はまた暫く延びることになつてしまひました、でも近いうちに屹度実行します、それを楽しんでゐるのです」とあり、9年ぶりに約束を実行したものであろう。手紙は「昨日小包が届きました、(略)魚は幸に無事で、香味ともにまだ鮮かなものでした、昨夜独りして遅くまで煮たり焼いたりして酒をのみました」と続いており、「早速酒粕漬の鮎を出」しているのも、「しらたまの・・・」歌を揮毫しているのも、二人の関係をよく示している気がする。 若山牧水先生御夫妻の手出し峠越え  大正十五年十一月二十九日盛岡より花巻千秋閣へ 歌会なしでゆっくり一献 関登久也氏が見えられた 大正十五年十一月二十九日盛岡より花巻千秋閣へ 歌会なしでゆっくり一献 関登久也氏が見えられた翌三十日 晴 電車で花巻まで 大木まではハイヤー、徒歩で手出し峠を越える先生の服装は和服に草靴ばきである、途中峠で石に腰をおろし藤村の酒の美味を賞され喜志子夫人は啄木鳥の木々の枝をとび交う様に驚かれていた 昼近く私の家に着いた 先生はしきりに家の周囲の杉の大木を見ていた 厳然と威張っているような杉の木は好きでなかったが君の古家をとりまく杉の叢立つ様を見ていると実に静かな気持になったとしきりに懐しんでいられた 部屋は常居(ジョウイ)の古い広間である 早速酒粕漬の鮎を出すと大囲炉裡に自ら薪をたき焼いて静かに酒を親しまれた 薪の燃える炎を見つめ火なんて不思議だと感じ入っておられた 夜は学校の先生方が見えられ小宴を催した 先生は本場の木曽節藤村の寂寥(詩)啄木の慕郷など牧水調で朗詠された 夫人は傍で涙ぐんでおられた 翌十二月一日時を惜しみながらも花巻に向った 大正十五年十二月 胡茄(房志)記 北上市のホームページによると、妻喜志子の歌「ひとりゐは朝こそよけれわか竹の露ふりこぼす風にふかれて」も刻まれた夫婦歌碑になっているとあり、歌碑の傍らの掲示板にも喜志子および子息旅人の色紙コピーらしきものが貼られている。確かに、歌碑左半分に一首ありそうなスペースはあるが、残念ながら歌を確認することはできなかった。 いつもNAVI地図 http://www.its-mo.com/z-141682358-508238315-10.htm |

||

| |

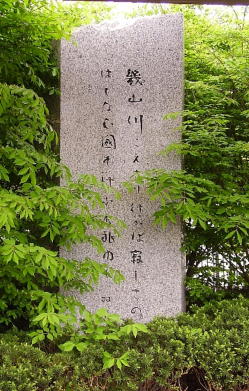

岩手県北上市 北上駅西口 |

||

平成3年(1991)5月11日除幕 |

||

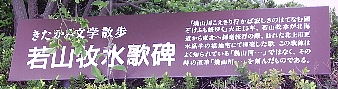

きたかみ文学散歩 若山牧水歌碑 大正15年、若山牧水が北海道から東北へ揮毫旅行の際、訪れた北上市更木臥牛の福地宅にて揮毫した歌 この歌碑はよく知られている「幾山河・・・」ではなく、その時の直筆「幾山川・・・」を刻んだものである。 ▼第1歌集『海の声』・第3歌集『別離』旅ゆきてうたへる歌をつぎにまとめたり、思ひ出にたよりよかれとてーー中国を巡りてーー 幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく 大きい地図(いつもNAVI) 平成元年(1989)全国の市町村に一律1億円が交付された「ふるさと創生事業」として、市民から公募したアイディアをもとに、日本現代詩歌文学館からJR北上駅間約2キロに6基の文学碑がつくられたうちの1基。寺山修司文学碑・高村光太郎詩碑などとともに一斉に除幕されたという。北上市のホームページ(きたかみの文学碑)によれば、沼津千本浜公園や日向市駅の歌碑など、平成20年(2008)4月現在でこの歌を刻んだ歌碑が全国に13基あるという。 |

||

| |

山形県酒田市 日和山公園 |

||

昭和59年(1984)10月 |

||

************************************************************* 若山牧水 宮崎県に生まれ、生涯旅と酒を愛した歌人。大正六年(一九一七)八月六日の夕刻、新庄より汽車で酒田に着く。 折悪しく停電のため暗い中で遊郭にあがり、風にゆれる燭台の下で酒を酌み、女達のおばこ節を聞きながら旅情に浸った。 ************************************************************* ▼第11歌集『さびしき樹木』ーー北国行ーー43首。 板谷峠 (3首) 院内峠 (3首) 最上川 (2首) 初めて酒田港を見る (1首) 同港滞在 (2首) 汽船にて酒田港を出づ (2首) 大最上海にひらくるところには風もいみじく吹きどよみ居り 砂山の蔭に早やなりぬひとのごと別れの惜しき酒田の港 海路 (2首) 海上鳥海山遠望 (2首) 島見ゆ、飛島とかや (2首) 飛島の影消えしころ粟島見ゆ (2首) ;船上 (14首) 船中独酌 (3首) 断崖尽きて遠き砂丘起る、地図を見れば越後の如し (2首) 日没近く佐渡島見ゆ (2首) 大きい地図(いつもNAVI) 大正6年(1917)8月5日秋田市での短歌大会に参加した牧水は、6日秋田を発って新庄に行き、最上川沿いに下って酒田に入る。大正5年6月に発行された『旅とふる郷』の中に「まだ郷里の中学に居た頃から深い望みを懸けてゐた三つの港が日本にあつた。一は肥前の島原港、一は伊豆の下田港、一は羽後の酒田港、確とした理由は思ひ出せぬが、何かといふと先づ此等の古い港を思ひ浮べて幼い旅行欲を自らそゝつてゐたものである。酒田は未だに知らぬ。」と書いている、その酒田行は自身にも多少意外だったと言う。秋田での謝礼が多かったことと数日来の雨に最上川の景が思われ、多年の願いをはたしたらしい。しかし、「北国紀行」には「酒田滞在二日」としか触れていない。8日には前年の「残雪行」で計画しながらはたせなかった海路をとって新潟に向かい、さらに長野に足を伸ばしている。 船乗りが日  和を見るための山、酒田の日和山も最上川河口を見下ろす小高い丘だが、江戸時代西廻り航路を開いて酒田発展の礎を築いた河村瑞賢の像や蔵跡の碑、日本最古級の木造六角灯台(明治28年建築・昭和33年移築)など見所の多い公園。昭和59年(1984)、その公園に市制50周年記念事業として「文学の散歩道」が整備されたのだという。芭蕉の句碑や像を初めとして蕪村・子規・茂吉・夢二・雨情・井上靖等々、酒田を訪れた文人の30の石碑や像が、それぞれに意匠を凝らして建てられている。 和を見るための山、酒田の日和山も最上川河口を見下ろす小高い丘だが、江戸時代西廻り航路を開いて酒田発展の礎を築いた河村瑞賢の像や蔵跡の碑、日本最古級の木造六角灯台(明治28年建築・昭和33年移築)など見所の多い公園。昭和59年(1984)、その公園に市制50周年記念事業として「文学の散歩道」が整備されたのだという。芭蕉の句碑や像を初めとして蕪村・子規・茂吉・夢二・雨情・井上靖等々、酒田を訪れた文人の30の石碑や像が、それぞれに意匠を凝らして建てられている。   芭蕉像&句碑 斎藤茂吉歌碑 |

||

| |

山形県戸沢村 草薙温泉 旧臨江亭 |

||

昭和57年(1982)4月 |

||

▼第11歌集『さびしき樹木』ーー北国行ーー「最上川」2首。 最上川岸の山群むきむきに雲篭るなかを濁り流るる 中高にうねり流るる出水河最上の空は秋ぐもりせり いつもNAVI地図 http://www.its-mo.com/z-139544986-504207922-7.htm 草薙温泉はいま「最上芭蕉ライン舟下り」の降船場となっている。乗船場は古口駅近く。320年ほど前、芭蕉が新庄市本合海から庄内町清川まで舟で下った約半分の距離だという。陸羽西線と国道47号線が川に沿って走り、リバーポートやドライブインが人目を引くが  、温泉場という雰囲気はない。そこの「臨江亭滝沢屋」前に歌碑があるとのことだったが、国道に面して建つのは平成7年(1995)新築の建物で、そこから数十歩上流寄りの細い小路の奥にそれはひっそり立っていた。 、温泉場という雰囲気はない。そこの「臨江亭滝沢屋」前に歌碑があるとのことだったが、国道に面して建つのは平成7年(1995)新築の建物で、そこから数十歩上流寄りの細い小路の奥にそれはひっそり立っていた。「北国紀行」の旅は大正6年(1917)8月のこと。その紀行文には「古口駅あたりからその最上川が小さな汽車の窓に沿ふやうになった。予想通り水は岸に溢れて、その急な流れから直ぐ削つた様に木深い山が聳えてゐた。真白な瀧も諸所に懸つてゐた。五月雨を集めて速し最上川、今は五月雨ではないが、汪洋として而かもその流れの激しい所、いかにもこの古句の意に適つて見えた。両岸の木の深いのが特に眼を惹いた。が、汽車の窓からでは駄目だ、一度是非舟で下るか岸に沿うて歩いてみたいものだと思はれた。狩川辺から峡谷は尽きて平原が開けた。(略)とある長い橋を渡つた。折しもその夕陽は大河を縦に黄金の波を漲らしてゐたのである。その波の尽きる所、其処にわが酒田港があらねばならぬのだ。/酒田滞在二日、八日午前四時半河口を出る渡津丸に乗つて私は酒田を立つた。」とあるだけで、碑文の「若山牧水宿泊」を裏付けるものはない。また、「大正七年七月」というのは『さびしき樹木』を発行した時で、牧水がこの地を訪れた事実はない。 最上川対岸 白糸の滝→ |

||

| |

宮城県気仙沼市 リアス・アーク美術館 |

||

平成14年(2002)9月建立 |

||

平成十四年九月建立 創 作 三陸支社 石寄贈 故高橋一郎殿 施 工 石橋五郎殿 ********************************** ▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー山ざくら 三月末より四月初めにかけ天城山の北麓なる湯ヶ島温泉に遊ぶ。附近の渓より山に山桜甚だ多し、日毎に詠みいでたるを此処にまとめつ。ーー(23首) うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山桜花 うらうらと照れる光にけぶりあひて咲きしづもれる山ざくら花  花も葉も光りしめらひわれの上に笑みかたむける山ざくら花 平成6年(1994)10月、「地域の文化遺産を収集して後世に伝えよう」と「三陸リアス式海岸を望む丘陵地に降り立った方舟(アーク)」と名付けられた美術館を背にした第2駐車場の隅に、3基の歌碑が少し離れて並ぶ。そのうちの左側の碑がこれ。歌碑裏面に上記の説明があるが、その他については詳細不明。 なお、右端には ふるへつつ磁石の針は北を指す このあこがれを吾は知りたし 旅人 と刻まれた牧水長男の碑が座っている。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

福島県福島市 市民会館 |

||

昭和53年(1978)11月23日建立 |

||

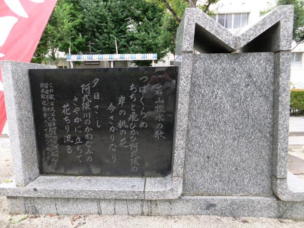

▼第9歌集『朝の歌』ーー残雪行ーー福島市某旗亭即興 つばくらめちちと飛び交ひ阿武隈の岸の桃の花いま盛りなり 夕日さし阿武隈河のかはなみのさやかに立ちて花散り流る 「大正五年三月の東北旅行は予定よりずっと永くなり、青森県から秋田県に行き、福島県に入ったのはもう四月の末で、東北の春もたけなわになっていた。瀬上駅に下車して地方の歌人たちに案内された牧水は(中略)飯坂温泉に遊んだあと、福島市に入ったが、そこでは『某旗亭即興』として(中略)二首を作っている。」と『牧水歌碑めぐり』にあり、『朝の歌』はこの「残雪行」の「岩代瀬上町より飯坂温泉へ」5首、「飯坂温泉雑詠」4首、「酒興いよいよ到る」1首、「某妓磯節を唄ひ某妓秋田節をよくす」1首、そして「福島市某旗亭即興」2首で閉じられている。 「秋田は梅、滞在一夜。福島は桜、滞在四日。漸う明けそむる頃赤羽あたりを走つて来た福島からの夜行列車が愈々上野駅に著いて先づ眺め上げた上野山は全く青葉となつてゐました。/滞京三日、五月一日七時霊岸島から汽船に乗り」(紀行文集『海より山より』上編「その後 その二」)、2月26日上京以来の「残雪行」の旅を終えるのであるが、秋田に宿ったのは4月21日であるから、いささか計算が合わないけれど、いずれ4月末の即興歌である。 歌碑は福島ライオンズクラブ創立20周年を記念して建立された。黒っぽい碑面に「つばくらめ」、赤い碑面の方に「夕日さし」の歌が、高橋藤園という人の草書体で刻まれ(今野金哉『福島の歌碑』)、裏面に2首と作歌事情の説明がなされている。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

福島県福島市紅葉山公園 板倉神社 |

||

昭和41年(1966)4月29日除幕<46> |

||

********************************************************************************************************** 若山牧水は大正五年四月当地をおとづれこの歌をよむ/今回有志相はかり歌碑をたて素朴な阿武隈川の姿をながくとどめんとするものである 昭和四十一年四月二十九日 若山牧水歌碑建設委員会(以下略) ********************************************************************************************************** 歌人若山牧水は、大正5年(1916)4月に福島に来て、この「阿武隈川のうた」を残した。/大正年間には、ここ紅葉山から阿武隈川の岸辺を見渡すと、その岸辺−山麓にかけて桃畑が続いて、その花が美しく咲いていたのであろう。/昭和41年(1966)になってこの地に、この碑を立て、福島市の生んだ作曲家・古関裕而によって『阿武隈川の歌』の曲を得て、永久にここに残ることになった。/歌碑の裏面には、その由来を伝えている。 ********************************************************************************************************** ▼第9歌集『朝の歌』ーー残雪行ーー福島市某旗亭即興 つばくらめちちと飛び交ひ阿武隈の岸の桃の花いま盛りなり 夕日さし阿武隈河のかはなみのさやかに立ちて花散り流る 歌碑の除幕式前日、福島市公会堂で「阿武隈の歌発表会」という形の前夜祭が催され、古関の指揮のもと歌手岡本敦郎・青山和子の歌、歌の指導、楽団の演奏、出席者全員の合唱と大盛会であったという。そして、昭和46年(1971)4月29日、「つばくらめ」の歌の楽譜を刻んだ碑が添えられた。歌碑の建立については、市の美化運動の中心にしようとの趣旨もあったという。(今野金哉『福島の歌碑』) なお、古関は「白鳥は」「いざ行かん」「幾山河」の3首をまとめた「白鳥の歌」という曲も作っている。   大きい地図(いつもNAVI) |