碑の詩のヘッダー

碑の詩2

長野県① 小諸市4・千曲市・坂城町・麻績村・長野市・山ノ内町3

長野県② 長野県③ ←クリック

長野県小諸市 懐古園 |

||

昭和9年(1934)11月4日除幕<2> |

||

▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー 秋晴のふもとをしろき雲ゆけり風の浅間の寂しくあるかな 胡桃とりつかれて草に寝てあれば赤とんぼ等が来てものをいふ かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな 白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ 秋かぜの信濃に居りてあを海の鴎をおもふ寂しきかなや 明治43年(1910)は、3月に文芸誌『創作』を創刊、4月には『別離』を出版し、牧水は一躍歌人としての名声を博した。しかし、5月8日付の手紙に「油の断えた機械の様な赤錆びた生命、(略)一昨年から今年にかけての僕は正しく右の機械であつた」と心身の疲労困憊を訴えている。この年、小枝子が女児を出産。姦通罪が生きていた時代、戸籍上人妻である小枝子、しかも小枝子と同居していたその従弟と彼女との関係も疑われ、生まれた子は里子に出されたものの養育費の負担もありと、八方塞がりの中、『創作』の編集を友人に託して牧水は東京を脱出する。 9月2日東京を発った牧水は、まず大学時代の友人飯田蛇笏を山梨県境川村(現笛吹市)に訪ね10日ほど滞在する。蛇笏が後に明らかにしたところによれば、この時蛇笏の祖母は瀕死の床にあり、牧水が立ち去った3日後に亡くなったという。牧水はそれを知らぬまま、13日の夜10時過ぎ浴衣一枚で小諸駅に降り立ち、岩崎樫郎が勤める任命堂田村病院に身を寄せる。そして11月16日まで2ヶ月ほど逗留するのである。『路上』483首の約2割をしめる歌がこの時生まれている。 『若山牧水 さびし かなし』は、田村病院院長の孫田村志津枝氏が、家族や関係者から聞いた「牧水伝説」から牧水像を追ったものであるが、牧水の小諸滞在が長くなった理由について触れている。それによると、岩崎に宛てた全集未収録書簡「例のゴノ氏がまた暴威を揮ひ始めて、目下では電車にすらよう乗らぬ身体になつてゐる」を挙げ、牧水の小諸滞在は「ゴノ氏」(淋病)の治療が大きな目的であったろうと推測している。しかし、小枝子の突然の小諸訪問等によって完治しないまま東京に戻り、先の書簡のような事態になったのだった。 『牧水歌碑めぐり』に、「古城址だから、歌の『ほろびしもの』はすぐ芭蕉の『夏草やつはものどもの夢のあと』を連想させるが、この歌はそれとは違う」「断定は出来ないが、その前後の牧水の動静を考えると、『ほろびしもの』とは破綻したその初恋だったと思われ、そう思うことによって『かたはらに』の歌が一層あわれ深いものになって来る」とあるが、この一連には次のような歌もある。  わがこころ寂しき骸を残しつつ高嶺の雲に行きてあそべる わがこころ寂しき骸を残しつつ高嶺の雲に行きてあそべるわれになほこの美しき恋人のあるといふことがかなしかりけり 汝が弾ける糸のしらべにさそはれてひたおもふなり小枝子がことを 憫れめとなほし強ふるかつゆに似て衰へし子は肺を病むてふ 恋人よわれらひとしくおとろへて尚ほ生くことを如何におもふぞ 投げやれ投げやれみな一切を投げ出せ旅人の身に前後あらすな あはれなる女ひとりが住むゆゑにこの東京のさびしきことかな (以下帰京して) 終りたる旅を見かへるさびしさにさそはれてまた旅をしぞおもふ 懐古園については次のように歌う。 城あとの落葉に似たる公園に入る旅人の夏帽子かな (小諸懐古園にて) 藤村の詩およびその詩碑(昭和2年建立)で有名な懐古園の、二の丸跡の石垣に刻まれ、石垣全体で歌碑を構成しているように感じられる。これは、新聞記者で後に小諸町長も務め、二の丸跡に大正11年(1922)家を新築した宮坂古梁が、県内の歌人らと語らって自宅近くの大きな石を選んで彫らせたのだという。沼津千本浜の歌碑にに次ぐ第2号歌碑。 昭和11年(1936)5月種田山頭火が懐古園を訪れ句を残している。 その石垣の草の青さも (牧水をおもふ)     |

||

| |

長野県小諸市新町 宮坂工房 |

||

昭和39年(1964)6月7日除幕<42> |

||

▼第1歌集『海の声』第3歌集『別離』ーー中国を巡りてーー 「古い牧水門下の歌人で、懐古園の二の丸跡に長く住み、園内の藤村詩碑や牧水歌碑の建設には中心になって尽力した」(『牧水歌碑めぐり』)宮坂古梁の弟で、「小諸みやげに藤村の詩や牧水の歌、その他の木彫をやっていた」(同前)龍斎が、前庭に藤村詩碑、太田水穂・宮坂古梁歌碑などとともに建立した。  小諸滞在時の牧水の交友関係は、白閃会という土地の歌仲間や画家の山本鼎、小諸小学校の図画教師であった茨木亥之吉、そして山崎斌などであった。白閃会のメンバーは、宮坂古梁、土屋残星ら8名ほど。岩崎樫郎も土屋を介して白閃会に入り、牧水と交わることとなった。 現在、市の観光課発行のパンフレットには載っているが、当の観光課でも「田村医院の横の細い道を斜めに北上すると市川接骨院があり、そこの裏から奥に歩くと昔は宮坂工房はあった」というのがせいぜいの情報で、尋ねあてた所は代替わりして夏草に埋もれていたという。 |

||

| |

長野県小諸市 高峰高原(チェリーパークライン) |

||

昭和61年(1986)7月 |

||

▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー 酒飲めばこころ和みてなみだのみかなしく頬をながるるは何ぞ 白玉の歯にしみとほる秋の夜の酒はしづかに飲むべかりけれ 酒嗅げば一縷の青きかなしみへわがたましひのひた走りゆく 「本陣から一軒へだてた東隣には、元禄期に創業した山謙という酒造屋がある。(略)体調をくずしている牧水は、岩崎樫郎から固くとめられていたのに、やはり酒を飲んだ。友人や知人にこんなふうに書き送っている。/甲州に居る時、少々飲みすごして来たものだから、友のお医者さんから、うんと叱られて目下は謹慎中にある。然し幾度かこつそりとやつて口を拭つて居る。」(『若山牧水 さびし かなし』)しかしこれも初めのうち、友人達を呼び出したりして「会えば酒」状態だったらしい。時に牧水25歳。 牧水が2ヶ月を過ごした任命堂田村病院は、もとは江戸時代の本陣と問屋を兼ねていた上田家住宅で、18世紀末~19世紀初めの頃に建てられたという。明治の中頃、田村源一郎氏が20代で購入して医院を開いた。「旧北国街道の街道筋にある古色蒼然たる木造三階の建物」(註:田村家では「本陣」と呼んでいた)と「洋館と和風家屋が複雑にいりくんだ本宅と呼ばれる建物」(『若山牧水 さびし かなし』)等、豪壮なものだったようだ。 牧水が起居したのは、「本陣」2階の西向きの8畳間。「部屋のわきに廊下があって、つきあたりにぽかりと黒く穴があいて(略)下には複雑な螺旋をえがく裏階段があって、それはそのまま本陣の西側の脇玄関へと通じている。」「本陣の東端にあたる病院の玄関、診察室、病棟などはずっと遠い」「人の気配が感じられない」(同前)所だった。それ故牧水は、院長助手の岩崎の食客にもかかわらず、出入り自由な毎日を送ることができたらしい。 なお、田村家の「本陣」は昭和48年(1973)国の重要文化財に指定され、平成5年(1993)市に寄贈された。また、藤村が教鞭を執った小諸義塾の校舎も閉塾後取り壊されるところを田村氏が購入、病院の玄関脇に移築し院長の書斎等として使用していたが、これも平成6年(1994)に市に寄贈されてかつての校地の向かいに再び移築復元された。跡地は現在病院の駐車場になっているとのこと。 |

||

昭和61年(1986)7月 |

||

大正14年(1925)6月21日、小諸図書館で展覧会び講演会等を開いた折、田村病院を訪れて揮毫した歌。『若山牧水 さびし かなし』には、「牧水がそこ(註:小諸義塾を移築した建物2階の書斎)で、薄暮のころに祖父と相対してすわっているのを、私の父は部屋のすみから見ていた。(略)牧水は、祖父の机の上にひろげられた紙に、祖父がさしだした筆をふるって書をしたためた。(略)あれから八十年ものあいだ、あの書は折にふれて取りだされ、我が家の、なぜか浅間山が見えない方の座敷にかざられている」とある。 小諸なる君が二階ゆながめたる淺間のすがた忘られぬかも 田村源一郎氏に寄せて旧事を追懐す 牧水 なお、第4歌集『路上』の「浅間山の麓に遊べり」一連の中には 小諸なる医師の家の二階より見たる浅間の姿のさびしさ 大正3年秋にもふらりと小諸を訪れて病院に立ち寄った牧水は、部屋など見て回りそそくさと立ち去ったらしいが、記録にはない。     |

||

| |

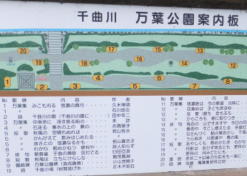

長野県千曲市上山田温泉 千曲川萬葉公園 |

|

昭和60年(1985)4月14日 |

|

▼第4歌集『路上』ーー九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓に遊べり、歌九十六首ーー 秋風のそら晴れぬれば千曲川白き河原に出てあそぶかな ▼第5歌集『死か芸術か』ーーかなしき岬ーー うす青き夏の木の果を噛むごとくとしの三十路に入るがうれしき まづしくて蚊帳なき家にみつふたつ蚊のなき出でぬ、添ひ臥をする かんがへて飲みはじめたる一合の二合のさけの夏のゆふぐれ かへるさや酒の飲みたくなりゆくをじつとはぐくみ居るよ電車に 水無月や木木のみづ葉もくもり日もあをやかにして友の恋しき 明治45年(1912)5月喜志子と結婚した牧水は、雑誌『自然』発行で負った借金返済や生活費の工面のため歌集の刊行を計画。それに入れる歌を作るため「五月の末、相模国三浦半島の三崎に遊べり」「六月末、多摩川の上流なる御嶽山に登りぬ」と、間なしに出かけているが、「かんがへて」は、その間の作。そして7月20日、父重態の知らせが入り、21日『死か芸術か』の原稿を書肆に渡して22日ひとり帰郷している。  千曲市観光協会のホームページに「古く万葉の時代から現代に至るまでの信濃を歌いあげた27の歌碑が建っています」とある萬葉公園は、戦前から計画され昭和25年(1950)に建立された「信濃なる千曲の川の小石も君し踏みてば玉と拾はむ」(佐佐木信綱書)の歌碑を基に、昭和60年に拡充され多くの石碑が建てられたようだ。それらの中に牧水・喜志子の歌碑(右の写真、手前が牧水、奥が喜志子)が並んで建っている。 牧水歌碑は正面が色紙形に「秋風の」、側面には短冊形に「かんがへて」が刻まれ、極めて珍しいスタイルとなっている。 故さとの信濃なるかもいまぞわが千曲の川の長橋わたる 喜志子   大きい地図(いつもNAVI) |

|

| |

長野県坂城町 坂城駅前 |

||

平成元年(1989)10月 |

||

▼歌集等には載っていない。おそらく明治45年(1912)3月、坂城滞在時の作であろう。 明治44年(1911)9月、発行元の東雲堂と意見が合わず創作社を解散、新雑誌の発行を計画するが資金面等思うように運ばず、「横浜を漂浪」と記される日々や酔って電車を止め「電留朝臣」とあだ名されたり濠に飛び込んだりといった「最もひどい乱酔の続いた時代」を送る。あるいはまた生活のためやまと新聞社に入社したのだが、「さほど不快だといふではないが、どうも矢張り面白くないこと夥しい。」(1月12日付山崎斌宛手紙)と、2ヶ月ほどで退社。同じ手紙で「僕はまた以前の身になつて、約束通り君の方にでもぶらぶら出かけようかと思ふのだが、如何だらう、君の方に居る間に例の自然社の計画を立てゝ予定通りに一つ大きな運動を起し度いと思つて居るのだ、(略)僕の思ふ所では先づ信州を中心としてそこで大体の根底を作つておきたいと念ふのだ、見込まれた信州こそいゝ災難だが、それが先づ当然執る可き第一歩だらうと思ふのだ。どうだらう、一ヶ月位ゐ遊ばして貰へやうか、例の通り、どんな簡易な生活にでも耐へ得るから、その辺は心配はいらぬ」と、信州行きをもちかけている。しかし、2月11日の夜「泥酔して顔面に負傷し、頭半分が腫れ」る大けがをして、信州行きは大幅に遅れるのだが、45年3月、牧水は南条村鼠(現坂城町)の山崎斌宅を訪れる。「三月十六日、牧水は、その暗い顔に鉛色の痍痕を浮べて、つめたい手をして私の家に来た。」(山崎斌『牧水』)そして、上田その他で歌会を開いたりしながら「二十八日迄私と一所にゐて、それから私の生家のある麻績に出かけたのだつた。」   山崎は川崎市片平の「草木寺」主人。麻績村の臼井家に生まれ五歳の時に山崎家の養子となった人。明治25年(1892)生まれというから牧水より7歳ほど年少で、43年(1910)牧水が小諸に滞在した時に知り合っている。 山崎は川崎市片平の「草木寺」主人。麻績村の臼井家に生まれ五歳の時に山崎家の養子となった人。明治25年(1892)生まれというから牧水より7歳ほど年少で、43年(1910)牧水が小諸に滞在した時に知り合っている。「この小諸時代に、私は彼、牧水と知り合つたのである。信州の林檎紅く、柿赤かつた日だつた。当時、大屋町の父の家に帰つてゐた山本鼎氏に招かれて、其処で相逢ふことを得たのだつた。/五分刈頭の、頭の大きい、短身のかつちりした身体つきの、顔色の悪い、優しい、しかし、何となく劇しい人だつた。それに一寸この人に似合はないまでの、細い細い指だつた。/この日から、私は、彼が小諸にゐる間、四五回ならず、この医師の家に訪ねて行つてゐる。山本氏の外に、これも洋画家の茨木猪之吉氏がゐたり、小諸にも、土屋残星、宮阪古梁氏などが居て、よく酒になつた。(略)兎に角、さびしい人達であり、私までが何かかなしげであつた。さう言へば、当時の私も養家に於ける生活がイヤで、しきりにもがいてゐた当時だつたのであろう。」(『牧水』)山崎斌はこの時18歳、「小諸で牧水に出会って文学に志したとのちに書いている。」(『若山牧水 さびし かなし』) 牧水歌碑に並んで虚子句碑 春雷や傘を借りたる野路の家 大きい地図 いつもNAVI ) |

||

| |

長野県麻績村 聖高原 |

||

昭和39年(1964)7月28日除幕<43> |

||

▼第5歌集『死か芸術か』ーー落葉と自殺ーー信濃より甲斐へ旅せし前後の歌、十六首。ーー おなじくば行くべきかたもさはならむなにとて山へ急ぐ心ぞ 問ふ勿れいまはみづからえもわかずひとすぢにただ山の恋しき さびしさを恋ふるこころに埋れて身にこともなし、山へ急がむ 山恋ふるさびしきこころなにものにめぐりあひけむ、涙ながるる なにゆゑに旅に出づるや、なにゆゑに旅に出づるや、なにゆゑに旅に 山に入り雪のなかなる朴の樹に落葉松になにとものを言ふべき 枝もたわわにつもりて春の雪晴れぬ一夜やどりし宿の裏の松に 雪のこる諏訪山越えて甲斐の国のさびしき旅に見し桜かな をちこちに山桜咲けりわが旅の終らむとする甲斐の山辺に 上記の歌のうち最初の3首は、明治45年(1912)3月2日付の山崎斌宛手紙に記され「ほんとうの心持だよ、こんなのが十あまり三月号新潮へ出る」とある。そんな心持ちで信州に出かけた牧水は、まさに大きな「ものにめぐりあひ」東京へ戻ることとなる。 3月の末、麻績駅前の料理屋で開かれた歌会に誘われて参加した喜志子は、芸者の入ったドンチャン騒ぎに驚き、しかし汽車時間を逃して多少縁故のあった山崎斌の生家に泊めてもらう。その喜志子を追いかけるように牧水から4月2日村井駅で待ってほしい旨の葉書が届き、妹とともに出かけた彼女は、そこで牧水から求婚されたのだった。 太田喜志子は、東筑摩郡広丘村大字吉田(現塩尻市)の、祖父の代までは庄屋を務めた旧家に、8人兄妹の四女として生まれた。高等小学校卒業後母校の裁縫教師として勤めるかたわら『女子文壇』等に盛んに投稿を続け、文学で立ちたいとの希望を持っていた。その希望をかなえるべく上京を許されたのは44年(1911)6月。同じ村出身の太田水穂宅に4ヶ月ほど身を寄せた後、新宿遊郭近くの酒店二階で遊女の着物を縫って自活を始めたものの、次第に神経衰弱気味となり、12月に荷物など置いたままいったん帰郷していた時だった。  その喜志子と牧水が出会ったのは、44年7月、太田水穂宅でのこと。直接会ったのはその一回きりといわれている。しかし、小枝子との恋愛で深く傷つき新たな生を模索していた牧水は、「まだ斧を知らず、鋤を知らず、人間の足音をすら知らない処女地のやうな」(4月6日付喜志子宛手紙)彼女に結婚を申し込む心づもりを秘めて信州に赴いたらしい。「私の処にゐたあるときに、彼は一寸、彼特有の苦笑を見せながら、『太田喜志をどうおもふ?ー彼女と結婚しないかといふ話もあるんだが』こんな意味をポツンと言つたのである。心配してゐることもあつたらしい。/で、彼も妙な風だつたし、喜志さんも複雑な眼をしてゐたが、私は『見合ひ』をさせてゐるつもりで、いゝ気になつて浮かれてゐたものだつた。」(『牧水』) 上の歌の終わり3首は、4月2日上諏訪で下車して1泊した宿で詠まれたものという。喜志子宛の2通の手紙とともに。 |

||

| |

長野県長野市 松代城址 |

||

昭和38年(1963)5月3日除幕<37> |

||

▼第15歌集『黒松』大正十五年ーー尾長鳥と鹿 去年の春信州松代町に遊びぬ、折柄土地名物杏の花の真さかりにて町といはず村といはず家ごとに植ゑられしこの木の花におほくの尾長鳥寄りゐてあそべるを見き、あたりの山々にはなほ雪の白かりしが杏の咲けば山を出で来てこの鳥の里に見ゆるがならひなりとぞ。或日ふとこの鳥を思ひ出でて松代町なる中村柊花に寄せし歌ーー(5首) 山出でて尾長の鳥のあそぶらむ松代町の春をおもふよ 尾長鳥垂尾うつくし柿若葉柘榴の花の庭にまひつつ 啼く声のみにくかれども尾長鳥をりをり啼きて遊ぶ美し *********************************************************************************************************** この牧水歌碑は、松代町東条出身の歌人・中村柊花(しゅうか)が、昭和三十八年五月、自費で建立し、町に寄贈したものである.柊花は牧水創刊の歌誌「創作」の主要同人としてその一生を貫いた。牧水に深く心酔し、同行の旅も多く、牧水の紀行文に書き残されている。牧水もまた、柊花に信頼を寄せており、酒友であり、心友でもあったと思われる。牧水は柊花の生家を大正九年に、また十三年には柊花の両親の墓参に訪れている。この他、松代町には大正十四年の四月と六月、揮毫旅行に訪れている。/歌碑の歌は、大正十四年の旅のおり、旅館の裏庭に群れていた尾長鳥を思い出して詠ったものである。大正十五年に柊花に届いた手紙の中の一首である。 中村柊花講座 ひひらぎ歌会 平成二十年 春 孫 一 同 *********************************************************************************************************** 大正14年(1925)2月に千本松原の陰に土地を購入したというものの、「当地の社友長倉汀峯君に右土地全部を買取つて貰ひ、半折会で出来る分づつの金でその中から徐々に小生の方に譲り渡して貰ふという方便を仮りました」と「創作社便」に記しており、「大正十四年は完全に半折会の揮毫行脚に終始した一年と言ってよかった。」(『若山牧水伝』) 4月1日地鎮祭を行って、18日には沼津出発。佐久地方を回った後25日に松代に入って1泊した、その時のことを思い出して詠んだ歌ということになろうか。以後長野・広丘・名古屋等を経て5月4日帰宅。6月3日には再び揮毫旅行に喜志子とともに出発、岐阜方面から長野に入り、16・17と松代には2泊し、17日は実科女学校の2階で展覧会兼講演会も行っている。この時も小諸・松本・名古屋等での揮毫に忙しく、帰宅したのは29日であった。    |

||

| |

長野県山ノ内町 渋峠 |

||

昭和61年(1985)8月 |

||

▼紀行文集『静かなる旅をゆきつつ』中編ーー草津より渋へーー 大正9年(1920)は2月に伊豆旅行で雪の天城を越え、4月には秩父の春を見、休むことなく木更津・館山にでかけ、さらには宇都宮の歌会に参加。そして、5月11日から群馬の川原湯温泉に赴いたのであった。これは「朝夕のごたごたに労れてゐる身を休ませる事のほかに(略)この三年間ほどに詠みすてた歌(略)を整理して一冊の歌集に編む、そのためであつた」(「渓ばたの温泉」) そこで編まれた歌集が『くろ土』。 川原湯温泉に10日ほど滞在して、20日草津温泉に1泊。21日は案内人を雇って渋峠を越える。 ーー五月廿一日 曇 のち晴 案内者は六十歳近い老爺であつた。見るからに好人物らしいのが先づ私の心を軽くした。昨日までの日和下駄を草鞋に代へて出掛ける。午前六時であつた。庭さきの時間湯では早や既に例の湯揉みの板が烈しく鳴り出してゐた。左様なら不思議な時間湯、いつか私もお前の厄介になりにやつて来度いものだ。ーー 「草津より渋へ」の道はこうして始まる。 ーー草津から一里半も来た頃には落葉松の林の尽きると共に我等の脚もとに埃によごれたその大きなかたまりがぼつぼつと見ゆる様になつた。ーー 雪である。積雪は次第に深くなってゆく。 ーー私は初め浮かれ心地に面白がつて登つて来たが、山が次第に嶮しく、遠くも近くもすべて雪に掩はれた森の中に入るに及んで自づと一種の恐怖に捉はれ始めた。恐怖とまではゆかずとも、一目見るにも一歩踏むにも少しもゆるがせにせぬ厳粛な気持である。(略)老爺のあとにくつ付きながら、五尺八尺ろ老木の梢ばかりが現れて靡いてゐる雪の山腹を歩むこと半道ほどで、漸く峠に出た。ーー 碑は、群馬・長野両県にまたがって建つ渋峠ホテルの前にある。標高2172mは国道の最高地点だという。     |

||

| |

長野県山ノ内町 澗満滝展望台 |

||

昭和58年(1982)9月22日除幕<95> |

||

******************************************************* 昭和五十八 癸亥 年七月 盛夏 財団法人 和合会建之 温泉二十六世大観浩昭識 ******************************************************* 和合会=渋温泉付近の有力者の会。温泉=武田信玄創建と伝えられる渋温泉の温泉寺 とのこと(『牧水歌碑めぐり』) ▼紀行文集『静かなる旅をゆきつつ』中編ーー草津より渋へーー ーー幕岩、燕岩など付近の名勝となつてゐる珍しい大きな断崖の下を渓に沿うて下つて行くと、琵琶沼といふ山中の池としてはかなりに大きな池があつた。先日来続いた雨の後で澄んだ水はいつぱいに湛へ、まだ冬のままの岸の落葉樹の林の影を明らかにうつしてゐた。この辺でもまだ海抜四千六百五十尺からあるといふ棒杭が建てゝあつた。それを過ぎてなほ下ると道の左手に振返つて望まるゝ偉大な滝がある。澗満滝といふ。--    |

||

| |

長野県山ノ内町 渋温泉九番大湯 |

||

昭和62年(1986)5月31日 |

||

▼紀行文集『静かなる旅をゆきつつ』中編ーー草津より渋へーー この旅は以後、松代の中村柊花宅・浅間温泉・木曽等を巡って名古屋まで出、東京に戻ったのは3月も末のことであった。紀行文は「渓ばたの温泉」「上州草津」「草津より渋へ」「山腹の友が家」「木曽路」としてまとめられているが、歌は『くろ土』に「上州吾妻の渓にて」6首があるばかりである。    ページの先頭へ |