碑の詩のヘッダー

碑の詩2

首都圏① 千葉県5・東京都4

首都圏② 首都圏③ ←クリック

千葉県南房総市白浜町 根本海岸 |

||

平成4年(1992)3月4日 |

||

*********************************************************************************************************** 若山牧水と根本海岸 根本海岸は、若山牧水(明治18年ー昭和3年、1885ー1928)ゆかりの地である。牧水は、明治40年(1907)から42年(1909)にかけて二度この地を訪れている。一度目は、恋人の園田小夜子と熱愛の時期であり、二度目はその小夜子との別離の後であった。 二度の滞在で、約百五十首にのぼる歌を残したが、それらの歌は牧水の代表的な歌集「海の声」、「独り歌へる」、「別離」に収められている。吟遊詩人、牧水はこの根本海岸でその才能を開花させたと言っても過言ではない。 (註:「小夜子」は「小枝子」の誤り) *********************************************************************************************************** ▼「白鳥」・・・・第1歌集『海の声』巻頭7首目。第3歌集『別離』上巻ーー女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ、われその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふ。明治四十年早春ーー(76首) ▼「山を」・・・・第1歌集『海の声』ーー以下四十九首安房にてーー。第3歌集『別離』上巻ーー女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ、われその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふ。明治四十年早春ーー ▼「大島の」・・・・第2歌集『独り歌へる』ーー 一月より二月にかけ安房の渚に在りき、その頃の歌七十五首ーー。第3歌集『別離』下巻ーー 一月より二月にかけ安房の渚に在りき、その頃の歌六十九首ーー ※『別離』は、『海の声』・『独り歌へる』に134首を加え、156首は削除して、上下巻とした歌集である。下巻は『独り歌へる』をほぼそのまま収めているのに対し、上巻は『海の声』とは歌の配列等大きく異なっている。歌人で若山牧水記念文学館長の伊藤一彦氏は、『別離』を「内的生活の記録」として「緻密に『創作』した歌集」(『牧水の心を旅する』)であるとしている。そして「女ありき」の詞書にある「明治四十年早春」について、「牧水にとって決定的な体験」を「『記憶違い』で一年誤記する」とは考えられないと述べている。(註:一般的には「『四十一年』の誤記」とされる) 有名な「白鳥」の歌は、明治40年12月号の『新声』誌上に「沈黙」として30首発表された中にあり、明らかに根本海岸に渡る以前の作であった。(「女ありき」の一連には、『新声』の40年2月号・6月号から各1首、「沈黙」から他に2首も収録されている。) 明治40年(1907)12月20日から大学の冬休みに入った牧水は、27日根本海岸に渡り10日間ほど滞在する。「女」園田小枝子とその従弟とともに。1月4日には友人に宛てて「房州に在ること旬日、海の香雲の姿涛の声、つかれし全身に満ちわたれるを覚ゆ、キンガシンネン!」と書き送っている。 園田小枝子(本名「サヱ」)は大変複雑な家庭環境に育った人だった。明治17年(1884)9月17日(奇しくも牧水が亡くなった日に同じ)広島県で生まれる。その小枝子と牧水が初めて遇ったのは明治39年(1906)夏。大学が休みになって帰省した牧水が、日高という友人の失恋談を聞き神戸の相手の家まで談判に及んだ際に、たまたまその家に来合わせていた彼女と巡り会った。そして翌40年春、小枝子は日高の紹介状を持って牧水を訪ね、以後二人は恋に落ちたのであった。 しかし、知り合った時既に小枝子は人の妻であり、子供もある身であった。牧水は初め、彼女が年上であることも知らなかったという。まして彼女の詳しい身の上も知らないまま、深みにはまって行ったのだった。 第3歌集『別離』ーー女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ、われその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふ。明治四十年早春ーー(76首) 恋ふる子等かなしき旅に出づる日の船をかこみて海鳥の啼く  海哀し山またかなし酔ひ痴れし恋のひとみにあめつちもなし ああ接吻海そのままに日は行かず鳥翔ひながら死せ果てよいま 山を見よ山に日は照る海を見よ海に日は照るいざ唇を君 君笑めば海はにほへり春の日の八百潮どもはうちひそみつつ ともすれば君口無しになりたまふ海な眺めそ海にとられむ 白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ かなしげに星は降るなり恋ふる子等こよひはじめて添寝しにける 渚ちかく白鳥群れて啼ける日の君がかほより寂しきはなし いかなれば恋のはじめに斯くばかり寂しきことをおもひたまへる 明治42年(1909)1月27日、牧水は再び「安房の渚」に渡る。今度は一人、根本海岸の隣り布良の海岸に。41年7月大学を卒業。処女歌集『海の声』を出版してはいたが、当初出版をもちかけてきた人間が出版業をやめるということで自費出版の形となり、広く世に問おうという期待は挫かれ、新雑誌発行の夢も頓挫する。さらに小枝子との仲も周囲の人から隔てられ、思うように運ばないという状況の中での房州行であった。 第2歌集『独り歌へる』ーー 一月より二月にかけ安房の渚に在りき、その頃の歌七十五首。ーー(『別離』では69首) 思ひ屈し古ぼろ船に魚買の群れとまじりて房州に行く 物ありて追はるるごとく一人の男きたりぬ海のほとりに 日は日なりわがさびしさはわがのなり白昼なぎさの砂山に立つ いづかたに行くべきわれはここに在りこころ落ち居よわれよ不安よ 大島の山のけむりのいつもいつもたえずさびしきわがこころかな つひにわれ薬に飽きぬ酒こひし身も世もあらず飲みて飲み死なむ けふ見ればひとがするゆゑわれもせしをかしくもなき恋なりしかな 耳もなく目なく口なく手足無きあやしきものとなりはてにけり その後も、人妻である小枝子、そして彼女の従弟と彼女との関係、小枝子の妊娠・出産等、諸々の問題が牧水を襲い、苦悩の日々・泥沼の関係が44年(1911)まで続く。「五年来のをんなの一件も、とうとうかたがつくことになつて連れられて郷里へ帰るのだ相だ、それがお互ひの幸福には相違ないがね、いざとなると、矢張り頭がぐらぐらする。」44年3月、友人に宛てた手紙の一節である。 少年のゆめのころもはぬがれたりまこと男のかなしみに入る 『独り歌へる』『別離』 憫れまれあはれむといふあさましき恋の終りに近づきしかな 詫びて来よ詫びて来よとぞむなしくも待つくるしさに男死ぬべき 海底に眼のなき魚の棲むといふ眼の無き魚の恋しかりけり 『路上』 わが小枝子思ひいづればふくみたる酒のにほひの寂しくあるかな はじめより苦しきことに尽きたりし恋もいつしか終らむとする 一日だにひとつ家にはえも住まず得忘れもせず心くさりぬ かなしくもいのちの暗さきはまらばみづから死なむ砒素をわが持つ 成就しなかった恋が多くの名歌を生んだ。「彼女との恋愛を抜きにしては牧水の人と芸術とを理解することは出来ない」(『若山牧水新研究』)のである。その小枝子について、大悟法氏は「結果から見れば牧水を騙し、裏切り、弄んだということになるが、」「純情でひたむきな牧水の思慕にひかれて彼女の方でも牧水を愛したに相違ない」「ただ不思議な運命の手に操られた不幸な女だったと思う。いや、牧水ほどの人にあれだけ愛され、別れてしまった後には平穏な生活に入り、(略)かなり永い一生を過ごした彼女は、世にも幸福な女性だったというべきかも知れない。」と評している。彼女は昭和47年(1972)3月8日東京品川で逝去、享年88歳。羽田空港近くの海岸寺に眠っているという。 なお、牧水が滞在したのは房総フラワーラインを布良方面から進んだ根本の入口の小高い所で、「浜の小平」の屋号で知られた家だというが、根本海岸は大正12年(1923)の関東大震災でかなり隆起し、牧水が訪れた頃とは様相が違っているとのこと。   大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

千葉県いすみ市大原 八幡岬 |

||

昭和58年(1983)11月30日除幕<96> |

||

歌人若山牧水は 八幡岬をこよなく愛し 大正六年と八年の二回来訪した この岬にあった旅館帆万千館に止宿し 大原の歌を七十首以上詠んでいる これらの歌は 歌集「溪谷集」「くろ土」に収められている 牧水は宮崎県に生まれ 尾上柴舟に師事 歌誌「創作」を主宰 酒と旅を愛し 紀行文も多い 昭和三年没した 昭和五十八年十一月 建立 大 原 町 撰文 大原町文化財保護協会 ***************************************************************  ▼ 第12歌集『渓谷集』ーー上総の海 十一月末、上総国大原海岸に遊ぶーー八幡岬に在りて図らず満月を見るーー(10首) ありがたやけふ満つる月と知らざりしこの大き月海にのぼれり  断崖の草かきわけて登りたれ思ひきやこの月を見むとは 断崖の草かきわけて登りたれ思ひきやこの月を見むとは断崖の端に立てれば月ひとつわれを照らして海どよもせり 霜月の満ちぬる月の沖辺より昇り来りてこの海寒し うすいろの大あめつちと今を見よひんがしの海に月さしのぼる 大正6年(1917)11月中旬、4日間ほど秩父地方を歩き「秩父の秋」96首を詠んだ後の27日、大原海岸に出かけ町中の旭洋館と八幡岬の帆万千館にそれぞれ1泊し、あわせて55首をなした時の作。 2年後の大正8年(1919)12月20日にも帆万千館に数泊し、「上総八幡崎」と題した20首を第13歌 集『くろ土』に収録している。 断崖の岩うちそぎて建てられし宿屋のにはに浪うちあがる (その一) めざめつつ静まりをれば朝日さす海のきらめき部屋を染めたり (その二) ひもすがら冬日さしたるこの部屋に旅のこころか疲れてゐたり (その三) 入江なる岩に日のさし浪くだけつばらに見れば雀子のゐる (その四) 海人どもの若きたはむれ老いたるは専念に釣る断崖の端に (その五) 歌碑の立つ所は戦国時代の城址で、明治末から終戦直後までは牧水の泊まった帆万千館という旅館があり多くの文人墨客が訪れたという。 歌碑の筆蹟は土地の書家の手になる。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

千葉県千葉市若葉区野呂町 野呂パーキングエリア |

||

平成3年(1991)11月19日 |

||

▼ 第12歌集『渓谷集』ーー上総の海 十一月末、上総国大原海岸に遊ぶーー八幡岬に在りて図らず満月を見るーー *********************************************************************************************************** 大原海岸と若山牧水 ******こよなく愛した牧水は、**********います。最初は大正六年、牧水三十二歳の時です。この時には、第一夜を 旭洋館に宿泊し、翌日は八幡岬の突端近くにあった帆万千館に泊っています。この時に詠んだ「上総の海」五十五首は、後に歌集「溪谷集」に収められました。 二度目は大正八年のことです。この時にも帆万千館に泊っています。宿の窓から太平洋を眺めつつ、ちびりちびりと酒を飲む。そんな放浪詩人が若山牧水だったのです。 若山牧水 一八八五(明治十八)年ー一九二八(昭和三)年、宮崎県生まれ。延岡中学卒業後、早大英文科に入学する。卒業と同時に処女歌集「海の声」を自費出版、歌人としての生涯を送る。詩*********随筆集に「旅とふる郷」などがある。 (*は読み取り不能文字) *********************************************************************************************************** 千葉東金道路・野呂パーキングエリア(上り側)に設けられた「文学の森」の表示板には、次のように記されている。 温暖な気候、風光明媚な海岸線など豊かな自然環境に恵まれた房総は、昔から多くの作家たちの心を引きつけ、数多くの生み出す舞台となってきました。そこでここ野呂PAに房総ゆかりのある数々の名作、そして作家たちを紹介した碑を設置し、「文学の森」と名づけました。  碑は9基。 碑は9基。①「上総の勝浦」で愛を歌った 与謝野晶子 ②旅を愛し、酒を愛した詩人 若山牧水 ③御宿の砂丘と童謡「月の砂漠」 加藤まさを ④小説「真実一路」の舞台大原海岸 山本有三 ⑤外房州長者町の人情にふれて 林芙美子 ⑥九十九里、成東町生まれの歌人 伊藤左千夫 ⑦小説「海のほとり」に描かれた一宮海岸 芥川龍之介 ⑧「宵待草」の舞台、外房の浜辺 竹久夢二 ⑨千葉県が生んだ童謡作家 齋藤信夫 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

千葉県印西市発作 関枠橋袂 |

||

平成12年(2000)8月22日<268> |

||

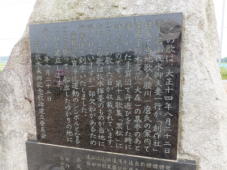

***************************************************************** この歌は、大正十四年八月二十二日歌人若山牧水御夫妻一行が「創作社」社友で当地歌人腰川一磨氏の案内で愛弟子鈴木菱花(大森)の墓参のあと美しかった手賀沼接で舟遊びをした時に詠んだものです。第十五歌集「黒松」にこのときの歌十六首が収載されています。なお、この歌は牧水揮毫のものが当地に残されていますが一部欠如があるため行書体で刻字いたしました。 手賀沼水質浄化運動のシンボルとなることを願って、船出したゆかりの地にこれを建立します。  平成十二年八月二十二日 若山牧水来郷記念歌碑建立委員会 平成十二年八月二十二日 若山牧水来郷記念歌碑建立委員会***************************************************************** ▼第15歌集『黒松』--大正十四年--手賀沼に遊びて(16首) かろやかに音かきたててわけてゆく真菰がなかの舟のちひささ ばんの鳥かいつむりの鳥の啼声のをりをり聞ゆ舟とめてをれば 鵜の鳥の大きくあるかな沼のさなか真菰の蔭ゆかひ出でてゆく 夕焼の名残は見えて三日の月ほのかなるかも沼の上の空に はるけ くてえわかざりけり沼の上や近づき来る鷺にしありける 大正14年(1925)は新居建築等のための資金集めのため、各地で揮毫頒布会を行っているが、8月4日に新居の上棟式をすませた後21日から千葉県に入っている。 『創作』10月号の「創作社便」には「八月廿一日千葉県大森町に到り鈴木菱花君の宅を訪ねその墓に参り、故人が瞑目する前夜高久耿太君と一泊したといふ利根河畔の宿銚子屋(註、木下町)の泊り、翌二十二日は手賀沼に遊んだ。同夜は腰川一磨君の宅に大勢して厄介になり、廿三日佐倉町に到り、歌会半折会開催。」  とある。 とある。 「鈴木菱花」という人物について詳しくはわからないが、『樹木とその葉』中の「野蒜の花」という文章の中で「創作社といふと酒くらひの集りの様に想はれてる(略)私は正直酒が好きで、これなしには今のところ一日もよう過ごせぬのだから何と言はれても止むを得ないが、(略)菊池野菊、八木錠一、鈴井菱花の徒と来ると一滴も口にすることが出来ないのだ。」と述べられている。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

千葉県多古町 市原宅 |

||

昭和57年(1982)8月29日除幕<94> |

||

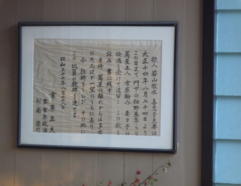

*************************************************************************** 歌人若山牧水 喜志子夫妻は 大正十四年八月二十四日より この日まで 門下の細野春翠らと 蔦屋主人 市原翰介 妻ヨ子の接遇を受けて逗留し この歌を詠み 書に残す 当時 蔦屋の離れからは多古のたんぼが一望のうちにあり 今 往時をしのび その地に この 比翼の歌碑を建てる 昭和五十七年八月二十八日 市 原 正 夫 書 市原政治 刻 南 榮司 ***********************************************************************************************************  上記手賀沼の後、『創作』10月号の「創作社便」には「廿四日成田不動に参詣して三里塚を横切り多古町着、細野春翠君の宿蔦屋に落着き、翌日より揮毫にかかり、廿七日同じく歌会半折会を開いた。そして廿八日、東京を素通りして帰宅した。」と記している。 ▼「蔦屋」というのは市原家の屋号で、当時門下の細野春翠が小学校長としてこの家に下宿していた縁で宿泊したものという。夫妻の歌は、8月28日去るにあたっての即詠で、歌集には載っていない。 はるけく日はさし昇り千町田の たり穂の露はかがやけるかも 牧水夫妻が4泊したことを誇りとしていた先代夫妻の没後、その志をついで建立したという。歌碑裏面の撰文では8月28日になっているが、翌日が日曜日だったので除幕式は29日に行ったという。 市原正夫氏は県立美術館長退職後自宅を開放して「多古美術サロン」を開設(千葉県の私設美術館の先駆けと言われる)。平成22年(2010)、散歩中の事故で90歳の生涯を閉じられたという。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

千葉県野田市 キッコーマン㈱研究開発本部 |

||

昭和44年(1969)11月14日除幕<54> |

||

若山牧水真蹟 昭和二年六月十二日 亀甲萬を讃えて詠む ************************** 詩歌雑誌「詩歌時代」の損失や自宅の購入・建造等による多額の借金返済のため各地で揮毫頒布会を行っていたが、昭和2年(1927)には朝鮮半島まで足を伸ばす。5月4日沼津の自宅を出発した夫妻は、16日に釜山上陸、7月12日下関に帰還するまで2ヶ月あまり光州・京城・仁川等々各地を歴遊する。(沼津帰着は7月31日)  6月7日から13日は京城の市山盛雄宅に滞在した。市山は牧水とともに尾上柴舟に師事、大正8年(1919)には牧水の『創作』に入り、2年当時は野田醤油の京城出張所に勤務していたという。そこで宣伝用として頼まれ、揮毫したもの。 6月7日から13日は京城の市山盛雄宅に滞在した。市山は牧水とともに尾上柴舟に師事、大正8年(1919)には牧水の『創作』に入り、2年当時は野田醤油の京城出張所に勤務していたという。そこで宣伝用として頼まれ、揮毫したもの。▼『若山牧水全歌集』 ー補遺ー昭和二年 おのづからよろづの味のもととなる亀甲萬のむらさきぞ濃き (「亀甲萬」讃歌) 歌碑は同社の創立50周年記念として建立された。 趣旨は全く違うが、商品名が詠まれたものとして思い出すのは次の歌。 とろとろと琥珀の清水津の国の銘酒白鶴瓶あふれ出づ 『別離』(『海の声』では、「あふれ出る」) |

||

| |

東京都日野市 百草園 |

||

昭和46年(1971)11月20日除幕<62> |

||

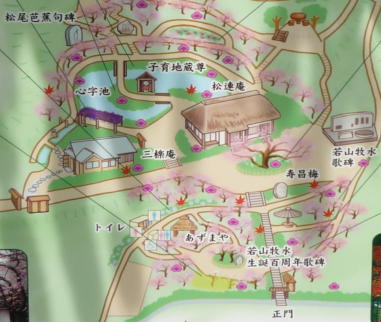

*********************************************************************************************************** 若山牧水歌碑 牧水は自然を求めて旅に生きた歌人で早稲田大学に学ぶ頃明治三十九年初めてここを訪ねその後数年に渉って当時この碑の所にあった茶屋に滞在して武蔵野の自然を詠った。吾人はここに其の三首をえらび百草園の為に残すものである。 昭和四十六年十一月 日野観光協会 *********************************************************************************************************** 百草園と若山牧水 旅に生きた憂愁の歌人として有名な若山牧水は、まだ学生であった明治四十年前後に、百草園の自然を愛して、しばしば訪れていました。 四十一年春には、小枝子という美しい名の恋人を連れて泊り、熱烈な恋の歌をよんでいます。 この恋は悲恋に終り、一年後にふたたび百草園を訪れた牧水はひとり静かに思いにふけり歌集「独り歌へる」を作りましたが、この時期に歌人として立つ事を決意したのです。 この牧水と百草園との深いゆかりを伝えるために昭和四十六年秋に建設された歌碑は、牧水の長男若山旅人氏が設計しています。 *********************************************************************************************************** ▼第1歌集『海の声』・第3歌集『別離』ーー旅ゆきてうたへる歌をつぎにまとめたり、思ひ出にたよりよかれとてーー第1首目 山の雨しばしば軒の椎の樹にふりきてながき夜の灯かな (百草山にて) 明治39年(1906)10月、早稲田の級友土岐善麿に誘われ、武蔵野から御嶽・大嶽と歩いた時の作。百草園には5日に1泊している。「歌われた椎の木立はいまこの歌碑を掩うように繁っている」と『牧水歌碑めぐり』にある。 百草園を初めて訪れた時期ははっきりしないが、少なくとも明治38年(1905)の秋か39年の初めには郷里の友人と一緒に訪ねているという。以後、まさにしばしば訪れては石坂という茶店に泊まっている。大悟法氏によれば、『別離』の巻頭歌「水の音に似て啼く鳥よ山ざくら松にまじれる深山の昼を」は、39年4月に百草園に数日滞在した時の作と推定されている。「山と云つても岡です、(略)武蔵野の平原は地平につづくまで眼下に展開せられてゐます、地平から地平に横たはつて居るほの白い多摩の川、それも岡の麓に見ることが出来るのです、東京に近い割合に一体の空気(こころもち)が深山です」という友人宛の手紙をあげながら 。 ▼第2歌集『独り歌へる』・『別離』ーー或る時にーー13首中の1首。 うちしのび夜汽車の隅にわれ座しぬかたへに添ひてひとのさしぐむ 摘みてはすて摘みてはすてし野のはなの我等があとにとほく続きぬ 明治41年(1908)4月25日、『海の声』の編集をすませ小枝子とここに2泊した時の作。牧水22歳、早稲田の卒業を7月に控えた時であった。小枝子23歳。 ▼ 第2歌集『独り歌へる』・第3歌集『別離』ーー六七月の頃を武蔵多摩川の畔なる百草山に送りぬ、歌四十三首ーー(実際は46首)中の1首。 拾ひつるうす赤らみし梅の実に木の間ゆきつつ歯をあてにけり とびとびに落葉せしごとわが胸にさびしさ散りぬ頬白鳥の啼く 別るべくなりてわかれし後の日のこのさびしさをいかに追ふべき かなしきは夜のころもに更ふる時おもひいづるがつねとなりぬる 鋭くもわかき女を責めたりきかなしかりにしわがいのちかな わがこころ静かなる時につねに見ゆ死といふもののなつかしきかな 明治42年(1909)6月19日から7月15日までの約1ヶ月間、牧水は『独り歌へる』編集のため一人滞在した。恋は破綻に瀕していた。そしてこれ以後再びここを訪れることはなかった。 この歌が歌碑に採られたのは、百草園が梅の名所だからという。 |

||

昭和60年(1985)11月24日除幕 |

||

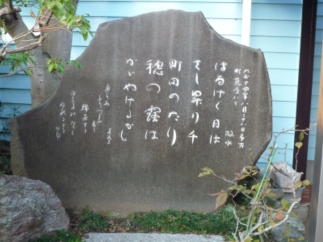

▼第2歌集『独り歌へる』・『別離』ーー或る時にーー 野のおくの夜の停車場を出でしときつとこそ接吻をかはしてしかな 山はいま遅き桜のちるころをわれら手とりて木の間あゆめり 木の芽摘みて豆腐の料理君のしぬわびしかりにし山の宿かな 春の日の満てる木の間にうち立たすおそろしきまでひとの美し 小鳥よりさらに身かろくうつくしく哀しく春の木の間ゆく君 静かなる木の間にともに入りしときこころしきりに君を憎めり *********************************************************************************************************** 若山牧水生誕百周年建立歌碑 百草園の歴史は古く享保年間(一七一五年頃)松連寺の庭園として作られ、文化・文政の頃より歌会や句会などで賑わっておりました。 明治に入り代表的歌人の若山牧水(明治十八年八月二十四日宮崎県に生れる)も早稲田大学に在学中武蔵野の自然を愛し度々百草園を訪れております。 明治四十一年春、恋人園田小枝子と共に百草園で楽しい一時を過ごし「小鳥よりさらに身かろくうつくしくかなしく春の木の間ゆく君」と恋人に対する親しみと憧れの心を詠み、翌年夏この歌を加えた歌集「独り歌える」を編纂し歌人としての名声を得ることになりました。 ここに生誕百周年を迎えるにあたり、歌人若山旅人氏(牧水の長男)の選歌揮毫による歌碑を建立し記念するものであります。 昭和六十一年十一月吉日 日野市観光協会 京王電鉄株式会社 日野市教育委員会 ********************************************************************************************************** 明治41年(1908)4月25日夜、小枝子を伴って百草園を訪れた時の作。  根本海岸で新年を迎えて東京に戻ってから間もない頃 君を得ぬいよいよ海の涯なきに白帆を上げぬ何のなみだぞ 千代八千代棄てたまふなと云ひすててつとわが手枕きはや睡るかな 春は来ぬ恋のほこりか君を獲てこの月ごろの悲しきなかに と歌い、百草園を訪ねた後には次のような歌もある。 樹樹の間に白雲見ゆる梅雨晴の照る日の庭に妻は花植う わが妻はつひにうるはし夏たてば白き衣きてやや痩せてけり 根本海岸・百草園に遊んだ頃が、まさに恋の絶頂期であった。      |

||

| |

東京都世田谷区玉川 兵庫島公園 |

||

昭和63年(1988)2月建立 |

||

▼第4歌集『路上』所収。 明治44年(1911)2月の作か。前年の「九月初めより十一月半ばまで信濃国浅間山の麓」小諸に滞在している。「小枝子との恋愛に苦しんだ牧水は(略)漂泊の旅というよりはむしろ逃避の旅」(『若山牧水伝』)に出たのであった。そして44年3月14日付友人宛書簡、「五年来のをんなの一件も、とうとうかたがつくことになつた。連れられて郷里へ帰るのだ相だ、それがお互ひの幸福には相違ないがね、いざとなると、矢張り頭がぐらぐらする。」歌誌『創作』発行に関する出版元との意見の食い違いといった問題もあり、鬱々とした日々のさなかのことであった。そして3ヶ月後、小枝子との恋愛は完全に終止符を打ったということである。 詞書がないので断定はできないが、歌集には恐らく同じ時の作と思われる歌が14首並んでいる。 たまたまにただひとりして郊外にわが出て来れば日の曇りたる  多摩川の浅き流れに石なげてあそべば濡るるわがたもとかな 春あさく藍もうすらに多摩川のながれてありぬ憂しやひとりは 多摩川の砂にたんぽぽ咲くころはわれにもおもふ人のあれかし 川千鳥啼く音つづけば川ごしの二月の山の眼におもり来る 石拾ひわがさびしさのことごとく乗りうつれとて空へ投げ上ぐ 友もうし誰とあそばむ明日もまた多摩の川原に来てあそばなむ 水むすび石なげちらしただひとり河とあそびて泣きてかへりぬ 石を投げるしか紛らわしようのない「さびしさ」は、具体的には次のように歌われている。 若き日をささげ尽くして嘆きしはこのありなしの恋なりしかな  秋に入る空をほたるのゆくごとくさびしやひとの忘られぬかな はじめより苦しきことに尽きたりし恋もいつしか終らむとする おもかげの移るなかれとひとのうへにいのりしことはまたくあれども 五年にあまるわれらがかたらひのなかの幾日をよろこびとせむ なお、牧水は早稲田に入った明治37年(1904)の5月半ばから脚気で両脚のしびれを覚え、夏休みに入った7月11日から8月7日まで葉山の玉蔵院という寺に転地療養、さらに8月16日からは当時の玉川村瀬田に内田もよという女性を頼って9月18日まで滞在している。兵庫島公園のある二子玉川の隣駅、現在の東急玉川線瀬田駅の近くだったという。 ページの先頭へ |

といふ騒ぎ、とうとう宿に帰つて自分も仕度をして引張り出されてしまひ候、(略)汽車で武蔵野を横切り三夜あまり四日がほどの遠足をあげて昨夜帰京致し候、多く山登りにて、しかも多くは雨中、変つてゐてなかなか興深く候ひし」と書き付けている。

といふ騒ぎ、とうとう宿に帰つて自分も仕度をして引張り出されてしまひ候、(略)汽車で武蔵野を横切り三夜あまり四日がほどの遠足をあげて昨夜帰京致し候、多く山登りにて、しかも多くは雨中、変つてゐてなかなか興深く候ひし」と書き付けている。