碑の詩2

静岡県① 沼津市4・伊豆市6

静岡県② 静岡県③ ←クリック

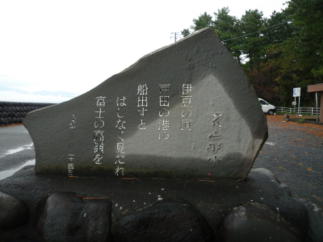

静岡県沼津市 千本浜公園 |

||

昭和4年(1929)7月21日除幕<1> |

||

▼第1歌集『海の声』・第3歌集『別離』ーー旅ゆきてうたへる歌をつぎにまとめたり、思ひ出にたよりよかれとてーー 十首中国を巡りてーー(『別離』では9首) けふもまたこころの鉦をうち鳴しうち鳴しつつあくがれて行く 幾山河越えさり行かば寂しさの終てなむ国ぞ今日も旅ゆく 峡縫ひてわが汽車走る梅雨晴の雲さはなれや吉備の山々 *********************************************************************************************************** 若山牧水歌碑 歌人若山牧水(本名繁)は明治十八年(一八八五)宮崎県に生まれた、旧制延岡中学時代から短歌に親しみ、早稲田大学在学中に中國路を旅し、この「幾山河」の歌を作った。二十四歳のときに出版した歌集「別離」が歌壇に認められ一躍世に出た牧水は、大正九年(一九二〇)夏、一家を挙げて沼津に移住した。その後千本松原の景観に魅せられこの松原にほど近い地に新居を構えた。旅と自然に親しみ、酒をこよなく愛した牧水は調べの美しい多くの名歌を残し、昭和三年(一九二八)九月十七日四十三歳で永眠した。墓所はこの近くの千本山乗運寺にある。 この歌碑は全國で最初の牧水歌碑として昭和四年七月に建設された。 沼 津 市 *********************************************************************************************************** 没後1年を経ずして建てられた牧水歌碑第1号。大正9年(1920)8月から沼津に移り住んだ牧水が、「沼津に何のとりえがあるではないが、ただ一つ私の自慢するもの」(「沼津千本松原(Ⅱ)」)としてあげた千本松原の入り口付近に、どっしりと据えられている。冨士山麓小泉村(現裾野市)からの運搬途中、小さな川の橋を壊したというエピソードがある約15トンの巨石だ。この松原の一部伐採計画がおこった時には、牧水がその反対運動に立ち上がったことでも有名。毎年10月の第3日曜には、牧水祭として「碑前祭・芝酒盛」が行われ、沼津の秋の風物詩となっているという。 明治40年(1907)6月22日、夏休みに入った牧水は友人らと帰省の途につく。4日間ほど京都市内を見物した後、神戸から一人中国地方を巡り、さらに耶馬溪・宇佐神宮と回って、7月14日夜坪谷の生家へと帰り着く、実に22日間の大旅行であった。大悟法氏によれば、「『幾山河』の歌が明治四十年七月二日前後に岡山県の苦坂峠から二本松峠あたりで作られたということだけはまず間違いないだろう」(『幾山河越えさり行かば』)という。そして、いつもは宮崎の細島・神戸間を船で往来していた牧水が初めて中国地方を巡ったことについても、尊敬していた田山花袋推奨の地(新見や高梁川渓谷)への憧れとともに、小枝子への思いが関わっていたと指摘している。 恋人のうまれしといふ安芸の国の山の夕日を見て海を過ぐ (瀬戸にて) 『別離』 小枝子は広島県の生まれであり、牧水が帰省する3日前の19日に牧水の下宿を訪ねている。その19日のことについて、友人に宛てた手紙が残っている。「十九日、晴れればと祈つてゐる、そしたら僕は一日野を彷徨ふつもりだ、一人ではない、が、恋でもない、美人でもない、ただ憐れな運命の裡に住んで居るあはれな女性だと想つてくれたまへ、(略)繰返す、恋では決して無い、僕の胸には目下一滴のつゆもないのだ。」 「恋ではない」と繰り返す牧水満21歳、まさに恋の始まりの時の歌であった。       ◇ 若山牧水記念館 (牧水没後60年の昭和62年11月1日開館 昭和48年(1973)松原の松に愛称が募集され「千本太郎」として親しまれてきた、樹齢約400年、高さ約25m、幹周り約4mの老松が松食い虫に浸食されていることがわかり、平成21年(2009)4月23日伐採される。沼津市が高さ約6m付近を輪切りにした衝立(断面直径約1m、幹周り約3.2m)とベンチを作製、記念館正面玄関と入口左側に置かれている。 |

||

| |

静岡県沼津市 乗運寺 |

||

昭和55年(1980)8月19日除幕<90> |

||

▼第13歌集『くろ土』大正七年ーー眼前景情 五月六日駒場村なる曹洞宗大学歌会に招かる、席上より見る郊外の景色甚だ佳し、即ち題として詠む。ーー(6首) をりをりに明るみ見する初夏の曇日の原はそこひ光れり 聞きゐつつ楽しくもあるか松風のいまはゆめともうつつとも聞ゆ 松の風いまは途絶えつ眺むればをちこちの松黒ずみて見ゆ *********************************************************************************************************** 牧水略譜 明治十八年八月二十四日宮崎県東臼杵郡東郷村字坪谷一番戸に医師若山立藏仝じくマキの長男として生まれ繁と命名さる 長じて十八歳のとき文学を志望して牧水と号す 故郷の母マキ並に庭前の坪谷川への追憶に由來せるものなり 明治四十五年二十七歳に到り太田喜志子と結婚 以后九年の間に旅人岬子眞木子富士人の二男二女を挙げ東京に於てその短歌の作風に一家を成せしも 大正九年に到り年來の希望たりし田家の生活を志して沼津在楊原村上香貫に居を撰み 次で大正十三年千本浜に移りてよりはその四囲環境を愛して終生こゝを離れず昭和三年に到る その年七月よりにはかに健康すぐれず九月上旬より臥床 仝月十七日永眠す 時に年四十三歳なりき その一生は芳醇純乎としてたゞ自然の憧憬と讃美に終始し 生を享けて四十年余その途をあやまたざりしもの 此処にその三十三年忌を迎えて之を誌す 昭和三十五年九月十七日 若山旅人 牧 水 會 *********************************************************************************************************** 「一年一度のものでなく、一生に何度かの大きな正月であつてほしい」とは、昭和3年(1928)の『創作』新年号の「創作社便」に書かれた言葉であるが、牧水はその昭和3年9月17日午前7時58分、沼津市市道町の自宅で永眠した。病名 急性腸胃炎兼肝臓硬変症。享年44。法名 古松院仙誉牧水居士。亡くなる1時間ほど前には朝食として日本酒100cc・卵黄1個・重湯約100ccを摂る。「滅後三日ヲ経過シ而モ当日ノ如キハ強烈ナル残暑ニモ係ラズ、殆ンド何等ノ死臭ナク、又顔面ノ何処ニモ一ノ死斑サヘ発現シ居ラザリキ。(斯ル現象ハ内部ヨリノ『アルコホル』ノ浸潤ニ因ルモノカ。)」と主治医が書き残している「酒仙牧水」の最期だった。喜志子は昭和43年(1968)8月19日午前2時15分、立川市富士見町の自宅にて生涯を閉じた。享年81。ともに、千本松原の植林に尽力した増誉上人が開いた千本山乗運寺に眠る。 墓前の歌碑は、喜志子十三回忌の法要の際に、長男旅人によって建立された。向かって左が牧水、右が喜志子。喜志子の歌は大正15年(1926)詠、歌集『筑摩野』所収。    |

||

| |

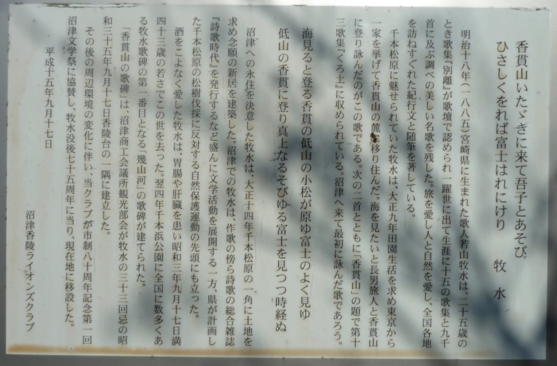

静岡県沼津市香貫山 香陵台 |

||

昭和35年(1960)9月18日除幕<27> |

||

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー香貫山 八月中旬、東京を引払ひて駿河沼津在なる楊原(やなぎはら)村香貫山の麓に移住す。歌を詠み始めたるは九月半ばなりけむか。ーー(3首) 海見ると登る香貫の低山の小松が原ゆ富士のよく見ゆ 香貫山いただきに来て吾子とあそび久しく居れば富士晴れにけり 低山の香貫に登り真上なるそびゆる富士を見つつ時経ぬ 「十月七日」の注記がある「香貫山」という文章には、「登つたのはツイ最近のことであつた。惜しいものに手を触るる様な躊躇を覚えてゐたのであつたが、或る日一番上の子供にせがまれて登つて行つた。」「この八歳になる東京育ちの子供は生まれて初めて山登りといふことをするのであつた。で、息をはずませながら、あれを見、これを見、くるくる身体を廻すやうにして登つてゐたのだ。」とあり、「その山(愛鷹山)の真上、常に多少の雲の影を纏はせながら空の真中にのそりとして富士山が立つて居る。芝草の生えた香貫山の頂上から見れば、まるで頭上に臨んで何か物でも言ひかけてゐるやうに見ゆる事がある。そんな時にはこちらからも手を振つて何か言ひ度い心を起させらるる。が、おほかたは矢張り冷たく澄んで、彼女独りの魂を守つてゐるやうに見ゆる場合が多い。」と述べている。 大正9年(1920)8月16日から住み始めた香貫の家は、牧水長女の追憶によれば、「部屋数も六つ、七つあったが、敷地が広く、六、七百坪もあったろうか、家の三方に庭があった。(略)往還から門へ入るには小川をまたぐ土橋が渡され、そこに立つと広い田圃をへだてて狩野川の藪土手、そしてその上に富士山と愛鷹山がまともに仰ぎ見られた。南側の茶の間の縁からは庭の向こう槇の生垣越しに畑をへだてて香貫山が青かった。」(石井みさき『父・若山牧水』)という。この家には大正13年(1924)8月まで4年間を過ごし、千本浜の松原の陰に新築中の借家へ転居した。牧水終の棲家となった市道の家には14年(1925)10月5日に引っ越した。500坪の敷地に「雑誌発行室」なども含め計11室の大きな家。しかし、その借金と詩歌総合雑誌『詩歌時代』発行のため、各地で短冊半折の揮毫頒布会を開いた無理がたたって寿命を縮める結果となってしまった。 海抜194mの香貫山の中腹にある香陵台に立つこの歌碑は、高さ2.7m・幅60㎝。この歌を書いたものがなく、いろいろな揮毫から集字され、牧水三十三回忌を記念して沼津商工会議所観光部会が建立。その後周りの樹木が大きくなり、すべり台の陰で見えにくいということもあって、沼津香陵ライオンズクラブが、市制80周年記念第1回沼津文学祭に協賛して平成15年(2003)9月17日に現在地に移設。 移設前後の写真等は次のホームページで見ることができる。 http://www.dataeast.jp/ssers/bokusui/7event/15kanuki01.htm (「香貫山の牧水歌碑」移設記念式)   |

||

| |

静岡県沼津市戸田 御浜岬 |

||

昭和55年(1980)7月29日除幕<89> |

||

▼第12歌集『溪谷集』ーー伊豆の春ーー土肥より汽船にて沼津へ渡らむとし、戸田の港口にて富士を見るーー(7首) 伊豆の国戸田の港ゆ船出すとはしなく見たれ富士の高嶺を 柴山の入江の崎をうちめぐり沖に出づれば富士は真うへに 野のはてにつねに見なれしとほ富士をけふは真うえに海の上に見つ 崎越すと船はかたむきひとごゑもせぬ甲板に富士を見て居る 見る見るにかたちをかふるむら雲のうへにぞ晴れし冬の富士が嶺 大正7年(1918)2月7日、歌集『さびしき樹木』その他の原稿整理等の目的で土肥温泉に出かけ、24日帰京する。その途中、はしなくも船上から見た富士山に感動して詠んだ歌。 「戸田の崎を廻つたころ、私は携へて来た酒の壜をあけてゐた。そして何の気もなくひよいと首を挙ぐると、ちゃうど真上に、それこそ真正面の高空に富士がくつきりと聳えてゐた。七合目あたりまでは雲で、それから上の雪白な頂きが空に浮んでゐるのである。私は実際跪いて合掌したい程に思つた。程なく沼津の千本松原が見えて来た。」(「浴泉記」) 戸田で写真館を営む菅沼清一という人が、この歌を一人でも多くの人に知ってもらおうと、独力で建立を決意し実行したという。    |

||

| |

静岡県伊豆市土肥 松原公園 |

||

昭和45年(1970)8月24日除幕<58> |

||

若山牧水歌碑 土肥温泉を深く愛した歌人若山牧水は、三十三才の大正七年から土肥温泉にしばしば長期滞在し百数十首の歌を遺したが、この歌は大正七年二月の作で、筆蹟はその当時のものである。 昭和四十五年八月吉日 設計 若山旅人 撰文 大悟法利雄 建設 土肥町観光協会 後援 土肥町 施工 沼津石材 ****************************************************** ▼第12歌集『溪谷集』ー伊豆の春ーー二月七日今度はわれ一人にて土肥へ赴き月末まで滞在す、その時の歌のうちより。ーー早春雑詠 (42首) よりあひて真すぐに立てる青竹の藪のふかみに鴬の啼く ひそまりて久しく見ればとほ山のひなたの冬木風さわぐらし このわたり端山低山おしなべて梅しろく咲けり寒き春日に 春立つと沖辺かすめる湯の町にひとり篭りてさびしくも居る 皮かたき小鰺小ざかな月ちかく喰いつづけたれば今は菜を思ふ 大正7年(1918)元旦、青森から上京した加藤東籬を三崎に案内しようと鎌倉まで行ったものの、鎌倉見物後気が変わって沼津に一泊して土肥温泉を訪れた。この沼津泊が後の移住につながる。2月には第11歌集『さびしき樹木』等の原稿整理を目的に一人土肥を訪れ、7日から24日まで滞在している。これらの時の作が「伊豆の春」としてまとめられている。詞書は次のようになっている。 一月元旦加藤東籬君と共に駿河沼津なる狩野川の川口に宿る。 (3首)  翌二日汽船にて伊豆土肥へ越ゆ (4首) 二月七日今度はわれ一人にて土肥へ赴き月末まで滞在す、その時の歌のうちより。 早春雑詠 (42首) 浪と真昼と (5首) 静夜 (3首) 海女(其の一) (2首) 海女(其の二) (18首) 妻が許へ送れる (7首) 土肥より汽船にて沼津へ渡らむとし、戸田の港口にて富士を見る (7首) 斜めに向かい合う位置に、大正14年(1925)この地を訪れた島木赤彦の歌碑がある。赤彦があって牧水が ないのはおかしいということでこの歌碑が建立されたという。 土肥の海漕ぎ出でて見れば白雪を天にかけたり不二の高根は 赤彦 ーーー→ |

||

平成11年(1999)12月11日 |

||

▼大正14年(1925)は「完全に半折会の揮毫行脚に終始した一年」(『若山牧水伝』)で、4月18日から5月4日まで長野県・岐阜県・名古屋等を回って帰宅すると、新居の工事を頼んでいた土肥の大工から材木のことですぐ来てほしいとの連絡があり、翌朝妻と二人直ちに土肥へ駆けつけたのだという。下記の撰文によれば、その時の作であろうが、『若山牧水全歌集』には載っていない。 |

||

| |

静岡県伊豆市土肥 土肥館 |

||

昭和45年(1970)8月24日除幕<59> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー土肥温泉にて 一月一日、沼津狩野川々口より伊豆国土肥温泉に渡り十日あまり滞在す。ー(27首) 柴山のかこめる里にいで湯湧き梅の花咲きて冬を人多し 湯の宿のしづかなるかもこの土地にめづらしき今朝の寒さにあひて わが泊り三日四日つづき居つきたるこの部屋に見る冬草の山 わが坐るま向ひの方ゆひびきくる冬の夜ふけの海のとどろき 大正13年の「一月十五日。伊豆土肥温泉土肥館にて」と末尾にある「伊豆西海岸の湯」に、「沼津から汽船、二時間足らずで来られ」「湯は海岸寄りの中浜といふのと、山の窪地に沿うて五六町入り込んだ奥の番場といふ二部落に湧いてゐます。私は毎年その中浜の方のこの宿に来てゐますが、ツイ裏が山の根がたとなつてゐて海にも近く、湧く湯の量も甚だ豊かです。/弱塩類泉とかいふのださうで、無色無臭、実によく澄んでゐます。この宿には湯が二箇所に湧き、而かもその五六分通りは捨ててしまはねば熱くて入り得ぬといふ有様です。」「西風が立つたとなればあはれです。(略)たゞもうおとなしく湯の中に浸つてゐるほかはありません。/要するに梅の初花を見に来るお湯でありませう。しかも野の梅です。すべてにさういつた趣きを此処の湯は持つてゐます。多分私は今後もその花を見にやつて来ることゝ思ひます。」と述べている。 現在、「牧水荘土肥館」を名乗り、館内には「若山牧水ギャラリー」がある。 そもそもは、昭和37年(1962)6月下旬、門を入ったすぐの庭に1.4mほどの歌碑が除幕されたそうだが、あまり見栄えがしないということで45年に改めて建立され(高さ2m、幅・厚さ70㎝)、松原公園の歌碑に続いて除幕されたという。歌は新旧歌碑とも同じ。筆蹟は、前の碑が土肥館所蔵の半折の字を模したものでるのに対し、新しい碑は半折そのまま二行に刻んだとか。前の碑は内庭に移された。(『牧水歌碑めぐり』による) 向かって右側に喜志子の歌碑が並ぶ。「蛙なき/夕さりくれば/かへらまし/かへらましといふ/吾子つれてきぬ」    |

||

| |

静岡県伊豆市 富士見遊歩道(恋人岬) |

||

昭和59年(1984)10月 |

||

▼第12歌集『溪谷集』ー伊豆の春ーー二月七日今度はわれ一人にて土肥へ赴き月末まで滞在す、その時の歌のうちより。ーー海女(其の二) ひとみには露をたたへつ笑む時の丹の頬のいろは桃の花にして ********************************************************************************************************** 若山牧水歌碑 酒と旅を何よりも愛し、自然に親しんだ流浪の歌人若山牧水は、土肥温泉を深く愛し、三十三才の大正七年よりしばしば長期滞在し、百数十種の歌を詠み近代文学に土肥温泉を最初に紹介した人となった。この歌はその時に海女を詠んだ連作の中の一つである。 昭和五十九年十月吉日 土肥町観光協会 *********************************************************************************************************** 「海女」の連作は、「其の1」が2首、「其の二」が18首。大正7年(1918)2月の土肥行を日記風に記した「浴泉記」には海女に関する記述は見られないが、土肥の宿を訪ねてきた若い友人との間で恋愛談になって、「僕なんかはどうも頻りと惚れたくて耐らないよ、どうかして惚れて見たいと藻掻くのだが・・・・」という一節あり。その「藻掻き」のような歌が並んでいる。 崎山の楢の木かげの芝道に出であひし海女は藻の匂せり (其の一) 黒岩のこごしき蔭に見出でつるこの海女が子を親しとは見つ (其の二) 手くびさへ見つつし居ればこひしさのいま耐へがたしとらむその手を 椿のいまだふふみて咲きいでぬこの海女が子を手にか取らまし 素はだかにいまはならなとおもへるごとその健かの顔はわらへり 口すこし大きしとおもふ然れどもいよよなまめく耐へがてぬかも 遊歩道は昭和58年(1983)に完成。その際、先端の、男女が鐘を鳴らし愛を確認した場所と語り継がれてきた廻ヶ崎を恋人岬と改名したという。     |

||

| |

静岡県伊豆市湯ヶ島 西平神社 |

||

昭和56年(1981)4月2日除幕<92> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー山ざくら 三月末より四月初めにかけ天城山の北麓なる湯ヶ島温泉に遊ぶ。附近の渓より山に山桜甚だ多し、日毎に詠みいでたるを此処にまとめつ。ーー(23首) うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山桜花 うらうらと照れる光にけぶりあひて咲きしづもれる山ざくら花 花も葉も光りしめらひわれの上に笑みかたむける山ざくら花 瀬瀬走るやまめうぐひのうろくづの美しき春の山ざくら花 つめたきは山ざくらの性にあるやらむながめつめたき山ざくら花 とほ山の峰越の雲のかがやくや峰のこなたの山ざくら花 吊橋のゆるるあやふき渡りつつおぼつかなくも見し山ざくら 山ざくら散りのこりゐてうす色にくれなゐふふむ葉のいろぞよき *********************************************************************************************************** 撰 文 大正九年夏、東京から沼津に移った歌人若山牧水は、ふるさと日向を思わせる湯ヶ島温泉の風物を深く愛し昭和三年に没するまでしばしば来遊して長期滞在し、円熟したその後期の清澄な自然詠代表作たる数々の名作を遺した。この歌碑には、大正十一年、三十六歳の春の「山ざくら」(歌集「山桜の歌」所収)一連二十三首中の五首を録した。第一首は大正十四年の筆蹟。 大悟法利雄 *********************************************************************************************************** 大正11年(1922)3月28日湯ヶ島温泉に出かけ、川端康成が「伊豆の踊子」を執筆したことで有名な湯本館に4月20日まで滞在した時の作。その湯ヶ島で書かれた「追憶と眼前の風景」には、次のようにある。 ーー中学の寄宿舎に在つて恋しいものはたゞ父であり母であり、その故郷の山の山ざくらの花であつた。(略)さうした山あひの郷里を出て来てから十七八年たつてゐる。その間にをりをり思ひ出す郷里のことは、年のたつに従つて種々の事情と共に私にはあまり香ばしからぬ心持をのみ起さしめる様になつて来た。それでも不思議にその谷間から仰ぎ馴れてゐた山ざくらに対してだけは寧ろ年ごとになつかしい追懐を深めてゆく傾向があるのである。(略) 此処に謂ふ山桜は花よりも早く葉が出て、その葉は極めて柔かく、また非常にみづみづしい茜色をしてゐる。花の色は純白、或は多少の淡紅色を帯びてゐるかとも思はれる。或はその美しい葉の色が単弁のすがすがしい花に映じて自づと淡紅色に見えるのかとも思はれる。(略)今年偶然にもこの花の非常に多い処を発見した。それはいま私の滞在してゐる伊豆湯ヶ島温泉付近である。(略) 山ざくらは近寄つて見たところもまことに好い。そのうす紅いろのみづみづしい嫩葉がさながらその花びらを護る様にもきほひ立つて萌えて居る。その中にたゞ真しろくただ浄らかな花がつつましやかに咲いてゐるのだ。雨によく、晴によい。ことに私の好きなのはうらゝかな日ざしのもとに、この大木の陰に立つてその花を仰いだ時である。(略)葉も日の影を吸ひ、花びらもまた春の日ざしの露けさを心ゆくまでに含み宿して、そしてその光その匂を自分のものとして咲き放つてゐるのである。徒らに日光を照り返す様な乾いたところがなく、充分にくくみ含んで、そして自づと光りかがよふといふ趣がある。(略)さうして近くから仰ぐもいゝが、斯くまた山の高みからあちこちに咲き盛つてゐるのを見渡すのも静かで美しい。一つ一つと飛び飛びに咲いてゐるのがいかにもこの花に似つかはしい。ーー この大正11年3月以後、12年4月(4泊)、14年4月(2泊)、15年5月(1泊)、昭和2年3月(2泊)、3年3月(1泊)と、山桜の季節にはほぼ毎年湯ヶ島を訪れている。(それ以前の湯ヶ島行は、大正9年2月3泊、10年3月12泊)     |

||

| |

静岡県伊豆市湯ヶ島 天城屋本宅 |

||

昭和60年(1985)11月建立 |

||

▼歌は歌集に載っていない。 「天城嶺の千歳の老樹根をひたす真清水くみて醸すこの御酒」か *********************************************************************************************************** 清酒「天城」の醸造家淺田六平は、若山牧水が心を許した酒友であり、川端康成とは碁仇の間柄でもあった。これらの交友や、牧水の酔態についても川端は、”「伊豆の踊子」の装幀その他”(一九二七年五月)、”若山牧水と湯ヶ島温泉”(一九二八年一一月)などにより追想している。/牧水はこの地で愛飲した「天城」に一首をよせた。右の碑に刻まれた歌である。地酒にことよせて六平への友情を詠んだ歌である。/六平の孫淺田一枝は、この碑を建て、一ケ月を経ずして一九八五年一二月世を去った。一枝は井上靖”しろばんば”に登場する少年”芳衛”その人でもある。 清酒「天城」も今次大戦中姿を消した。茫々たる往時の、文人たちと山村湯ヶ島の心温まるかゝわりを、一枝はこの歌碑により吾々に伝えようとしたのである。 (宇田博司 記) 一九八七年三月三日 昭和の森伊豆近代文学館、 天城観光協会 *********************************************************************************************************** ーー浅田六平さんは清酒「天城」の醸造家である。もう七十の坂を越えようと言うのに瓢々乎として自ら楽しみ愚痴を言わない品のいい老人。天城の南のことは私に分らないが、修善寺から天城の北までの街道筋に、吉奈のさか屋の主人を除けば右に出る者がない碁打ちである。奇々怪々な我流の取り碁であるが、石の活殺となると流石一流の粘りを持っている。 ーー川端康成の「『伊豆の踊子』の装幀その他」にこう記された淺田六平は天城屋の8代目。酒樽を担いで牧水の泊まっている宿まで運び、台所で樽を前に酒盛りが始まった、まさに「酒友」であったという。 清酒「天城」は副碑に「姿を消した」とあるが、ネットで検索するとブログ「花と祭の気まま旅」に「辛口、冷やして飲むとスッキリしたのみ口」とあり、この歌が印刷された「天城」のラベルが載っている。また、眠雲閣落合の前にある「天城屋商店」、六平のひ孫で11代目の女性が経営しているとのこと。    ページの先頭へ |