旇偺帊偺僿僢僟乕

旇偺帊俀

庱搒寳嘊丂丂嶳棞導係

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂庱搒寳嘆丂丂丂庱搒寳嘇丂丂仼肛

嶳棞導恎墑挰壓晹丂尮愹娰暿娰恄愹 |

||

徍榓俆俆擭(1980)俀寧俀俇擔彍枊<86> |

||

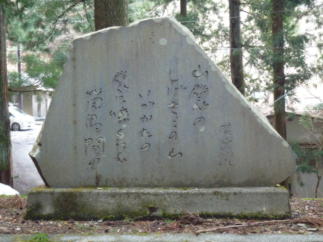

******************************************************* 嶳墇偊偰擖傝偟丂偺杚悈壧旇傪寶偰傛偆丂愇晹彯孨偲榖偟崌偮偨偺偼婛偵悢擭慜偱偁偮偨丂庒嶳椃恖丂戝屽朄棙梇偺彸擣傪摼偨丂崱偙偙偵偦傟偑幚尰偡傞丂婌傃尷傝側偟 丂丂徍榓屲廫巐擭廐丂丂丂丂丂庡嵜丂愇晹丂丂彯 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丂孎墹摽暯丂丂丂彂丂 愒抮搶嶳 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂****************************************************** 仴戞係壧廤亀楬忋亁乕乕榋寧拞弡丄峛廈偺嶳墱側傞朸壏愹偵梀傇丄摉帪偺壧擇廫擇庱丅乕乕 丂丂丂丂丂塤傑傛傆嶳偺榌偺偟偯偗偝傪偟偨傂偰椃偵弌偱偸悈柍寧 丂丂丂丂丂捯捯偵嶳偺偣傑傝偰峛斻偺偔偵峛晎偺挰偼庘偟壞偺擔 丂丂丂丂丂嶳嶳偺偣傑傝偟偁傂偵棳傟偨傞壨偲偄傆傕偺偺庘偟偔偁傞偐側 丂丂丂丂丂嶳墇偊偰擖傝偟屆墂偺柖偺偍偔偵揹摂偺尒備恖偺惡偒偙備 丂丂丂丂丂傢偑彫巬巕巚傂偄偯傟偽傆偔傒偨傞庰偺偵傎傂偺庘偟偔偁傞偐側 丂柧帯係俁擭(1910)偼丄侾寧偵戞俀壧廤亀撈傝壧傊傞亁弌斉丄俁寧嶨帍亀憂嶌亁憂姧丄係寧偵戞俁壧廤亀暿棧亁偑敪峴偝傟偨偽偐傝偱側偔丄戫栘偺亀堦埇偺嵒亁丄媑堜桬亀庰傎偑傂亁傕姧峴偝傟丄杚悈偵偲偭偰傕嬤戙抁壧偵偲偭偰傕夋婜揑側擭偱偁偭偨丅亀憂嶌亁丒亀暿棧亁偼丄杚悈偺柤傪堦桇崅偐傜偟傔偨丅偟偐偟丄乽桘偺抐偊偨婡夿偺傛偆側愒嶬傃偨惗柦乿乽帺桼偺棙偐偸掱恎怱偑丂乕丂廳偵怱偑丄旀楯偟偰傤偨乿(俆寧俉擔晅庤巻)丅亀憂嶌亁偺曇廤傗抁壧偺捠怣揧嶍摍偺朲偟偝傕偁偭偨偑丄彫巬巕偲偺娭學偑堦憌嬯擸傪怺傔偰偄偨丅偦傫側愜丄亀暿棧亁偺攧傟峴偒岲挷偱傑偲傑偭偨嬥偑擖偭偨偨傔丄俇寧拞弡壓晹壏愹偵弌偐偗偨偺偱偁偭偨丅 丂壓晹壏愹偵偼朣偔側傞捈慜偺徍榓俁擭(1928)偵丄懌偺捝傒偲怘梸晄怳偐傜悐庛偑寖偟偔側傝偟偽傜偔懾嵼偟偰惷梴偡傞偮傕傝偱俉寧21擔偵弌偐偗偨偑丄搾帯媞偱崿嶨偟偰偄偨偨傔擇攽偟偰婣戭丄偙傟偑嵟屻偺椃偲側偭偨丅  丂 丂 丂 丂 |

||

| |

嶳棞導憗愳挰愒戲 |

||

暯惉侾俈擭(2005)俇寧 |

||

偄偮傕NAVI抧恾 http://www.its-mo.com/z-127421059-498150761-10.htm"  仴戞15壧廤亀崟徏亁戝惓廫嶰擭乕乕峛廈幍柺嶳偵偰乕乕俁侾庱 丂丂丂丂丂塉傪傕傛傎偡塤傛傝棊偮傞惵偒擔偞偟嶳偵偝偟傤偰悈楒捁偺惡 丂丂丂丂丂塉傪屇傇棐偆偯傑偗傞庒梩偺嶳偵嫸傎偟偒偐傕悈楒捁偺惡偼 丂丂丂丂丂屇傃偐偼偟柭偒傒偩傟偨傞柭惡偺悈楒捁傪暦偔偼嬯偟偒 丂丂丂丂丂嶳妩偺偟偘偒偙偺嶳偄偯偐偨偺妩偵歟偔傜傓摏捁暦備 丂丂丂丂丂傂偲偮傕偺偵婑傝崌傂惷傕傟傞傢傟偺怱偵傂傃偒偲傎傝偰妔岞暦備 丂丂丂丂丂 丂戝惓13擭(1924)俇寧16擔丄戝屽朄棙梇偲偲傕偵屵慜俈帪徖捗墂傪敪偭偰恎墑嶳媣墦帥偵寃偱乮摉擔偼偨傑偨傑擔楡偑擖嶳偟偰俇俆侾擭栚偵偁偨傝丄奐钃戝朄夛偑峴傢傟偰偄偨偲偄偆乯丄愒戲懞偵侾攽丅梻17擔偼柖偺拞傪幍柺嶳偵搊傝丄墱偺堾偺朧偵廻攽偡傞丅18擔偼偝傜偵恎墑嶳偺墱偺堾偵搊傝丄偦偺擔偺婦幵偱徖捗偵栠偭偰偄傞丅 丂偦偺帪偺婭峴暥乽恎墑幍柺嶳婭峴乿偵乽恎墑偐傜幍柺嶳偺捀忋傑偱丄傎乁擇廫挰偍偒埵傤偵偍帥偲傕拑揦偲傕偮偐偸寶暔偑堦尙偯偮楬抂偵懕偄偰傤偨丅乮棯乯楬偼婛偵宬娫偐傜嶳暊傪弌偰旜崻偯偨傂偺條側張傪捠偮偰傤偨丅愜傕愜丄挬偐傜偺廳偄撥偑惏傟偐偗偰丄塤偼傑偩偁傝側偑傜嬻偺壗張偐偵柧傞傒偑廻偮偰傤偨丅慟偔撻傟偰棃偨曕挷偵曕傒偼師戞偵懍偔側傝側偑傜丄偦傟偲嫟偵旀傟傕弌偰丄懡偔懌傕偲傪偺傒尒媗傔偰曕偄偰傤偨旲愭偵丄幍柺嶳辍攓強偲偄傆嶥傪偐乀偘偨彫偝側拑揦偺偁傞偺偑娽偵偮偄偨丅揦偼暵偫偰偁偮偨丅辍攓強偺暥帤偵婥晅偄偰柺傪嫇偖傞偲丄惉掱挌搙楬偺嬋傝妏偵摉偮偨懘張偺傗乀塃庤偺曽偵宍偗偼偟偄崅嶳偺戕偊偰傤傞偺偑嬄偑傟偨丅嶳偺忋偁偨傝嬐偐偵塤偑愗傟偰塻偄捀忋堦懷偵梉擔偑惵傗偐偵棊偪偰傤偨丅乮棯乯懘張偐傜楬偼媫側壓傝嶁偲側偮偰傤偨丅悘暘偲偒傃偟偄嶁偱偁傞丅偲傕偡傟偽憱傝弌偟偝偆側懌傕偲傪摜傒偟傔側偑傜梡怱偟偰崀傝偰傤傞偲巚傂偑偗偸偦偺娽壓偺榌偵堦偐偨傑傝恖壠偺婑偮偰傤傞偲偙傠偑尒偊偰棃偨丅擇恖偲傕媫偵尵傂崌偣偨條偵懌偵椡傪擖傟偰棫偪掆偮偨丅亀偁傟偱偡偹丄愒戲懞偼亁亀偝偆偩丄妋偐偵偁傟偩丄偲偡傞偲ゥx巹偼摎傊側偑傜丄桭恖傪怳傝曉偮偰徫傂弌偟偨丅亀偁傟側傜柺敀偄丄偙偄偮偼巚傂偑偗偸廍傂暔傪偟偨丅偁  偦偙側傜孨妋偐偵柺敀偄傛亁乿偲偁傞丅 偦偙側傜孨妋偐偵柺敀偄傛亁乿偲偁傞丅丂偙偺壧旇偼丄偦偺壓傝嶁偵側偭偰愒戲廤棊傪尒壓傠偡愇忯摴偺弌敪揰偵棫偮丅摨偠帪婜偵廤棊壓乮戝嶃壆偺岦偐偄懁乯偵乽壴偪偝偒乿偺壧旇傕寶棫偝傟偨丅 丂乽戝偒偝闖偵帡丄慡恎恀峠丄壩偺怓傪偟偨捁偩偲偄傆乿悈楒捁乮傾僇僔儑僂價儞乯偼丄偦偺慜擭丄朠棃帥嶳偱弶傔偰暦偄偰偄偨偺偩偑丄乽挌搙偄傑擔偺幩偟偰棃偨偲偙傠丄梉擔偲偼傑偨奿暿側庒梩偺嶳偺挬擔偺側偐偱丄愗乆偲偟偰壗偺捁偐歟偄偰傤傞丅庘傃偰丄帶偐傕悈乆偟偄丅亀僒僥丄暦偄偨帠偺偁傞捁偩偑ゥx巄偔峫傊偰傕巚傂弌偣側偐偮偨丅乿乽嶁楬偺椉懁偵悪偺暲栘偑偁傝丄偦傟傪埻傫偱庬乆嶨懡側嶨栘偺庒梩偑偁偮偨丅墕傂偐傇偝傞條側庒梩偱偁傞丅偦偺怺偄怷偺拞偱暥帤偵傕尵梩偵傕堏偡帠偺弌棃側偄旝柇側壒偄傠傪帩偮偨椺偺捁偑嫸傎偟偘偵歟偒岎偟偰傤傞丅乮棯乯忲偡條側庒梩偺怓傗擋偺徟揰傪側偡偐偺偛偲偔偵傛偔揙偮偨惡偱歟偄偰傤傞丅乿乮乽恎墑幍柺嶳婭峴乿乯 |

||

| |

嶳棞導憗愳挰愒戲丂戝嶃壆岦懁 |

||

暯惉侾俈擭(2005)俇寧 |

||

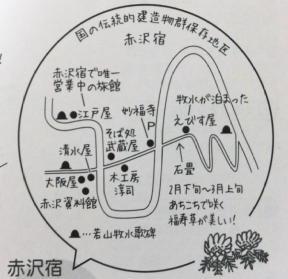

仴戞15壧廤亀崟徏亁戝惓廫嶰擭乕乕峛廈幍柺嶳偵偰乕乕俁侾庱 丂丂丂丂丂棫偪墕傆栘乆偺庒梩偺壓偐偘偵偦傛偓偰嶇偗傞嶳偁偫偝傤偺壴 丂丂丂丂丂壴偪偝偒嶳偁偫偝傤偺擹偒棔偺偄傠偧悷傒偨傞栘偺堻偵嶇偒偰 丂丂丂丂丂姴傎偦偔怢傃偨偪偨傟偽偦傛晽偵偦傛偓傗偼傜偐偒嶳偁偫偝傤偺壴 丂丂乽昦傒偁偑傝偺巹偵偼摓掙崱擔拞偵幍柺嶳傑偱搊傝偮偗傞桬婥偼側偔丄恎墑嶳偲幍柺嶳偲偺拞娫偵嵼傞偲偄傆愒戲懞偵攽傞帠偵偒傔偰傤偨偺偱偁偮偨丅偦偟偰偦偺愒戲懞偲偄傆偺傪丄乮棯乯嬌偔暯傋偮偨偄暯杴側戲偺拞偵嵼傞帠偲偺偄巚傂偒傔偰偄偨丅  偲偙傠偑偄傑偙偺媫嶁偺拞搑偱敪尒偟偨愒戲懞偼乮棯乯暯杴側偳偙傠偐丄偦偺媫弒側奯偺堦晹偵埵抲偟偰丄峏偵偦偺壓偵媫嶁偁傝丄懘張偵偐側傝偺宬傪抲偄偰恀岦偆偵愭掱偐傜嬄偄偱棃偨孹幬偒傃偟偄崅嶳偺堦偮偲憡懳偟偰傤傞偺偱偁傞丅懞帺恎偺埵抲傕柺敀偔丄恀岦偆偺嶳傪嬄偖偵挌搙妴岲側応強偵摉偮偰傤傞丅傎傫偲偵孈傝弌偟傕偺傪偟偨婥帩偱丄屄悢廫屗偽偐傝偺偦偺懞傪偝偟偰尦婥傛偔嶁傪崀傝偰峴偮偨丅乛懞偼慡晹廻壆偽偐傝偱弌棃偰傤傞傜偟偐偮偨丅変摍偼嶁傪崀傝側偑傜丄懳娸偺嶳傪嬄偖偵嵟傕埵抲偺偄乀廻壆傪慖偽偆偲楬乆昡媍偟偰棃偰丄偲偵偐偔堦斣庢偮拝偒偺傦傃偡壆偲偄傆偵偁偑傞帠偵偟偨丅乿乮乽恎墑幍柺嶳婭峴乿乯 偲偙傠偑偄傑偙偺媫嶁偺拞搑偱敪尒偟偨愒戲懞偼乮棯乯暯杴側偳偙傠偐丄偦偺媫弒側奯偺堦晹偵埵抲偟偰丄峏偵偦偺壓偵媫嶁偁傝丄懘張偵偐側傝偺宬傪抲偄偰恀岦偆偵愭掱偐傜嬄偄偱棃偨孹幬偒傃偟偄崅嶳偺堦偮偲憡懳偟偰傤傞偺偱偁傞丅懞帺恎偺埵抲傕柺敀偔丄恀岦偆偺嶳傪嬄偖偵挌搙妴岲側応強偵摉偮偰傤傞丅傎傫偲偵孈傝弌偟傕偺傪偟偨婥帩偱丄屄悢廫屗偽偐傝偺偦偺懞傪偝偟偰尦婥傛偔嶁傪崀傝偰峴偮偨丅乛懞偼慡晹廻壆偽偐傝偱弌棃偰傤傞傜偟偐偮偨丅変摍偼嶁傪崀傝側偑傜丄懳娸偺嶳傪嬄偖偵嵟傕埵抲偺偄乀廻壆傪慖偽偆偲楬乆昡媍偟偰棃偰丄偲偵偐偔堦斣庢偮拝偒偺傦傃偡壆偲偄傆偵偁偑傞帠偵偟偨丅乿乮乽恎墑幍柺嶳婭峴乿乯丂暯惉俆擭(1993)偵乽廳梫揱摑揑寶憿暔孮曐懚抧嬫乿偵巜掕偝傟偨愒戲抧嬫偼丄搶懁偺媣墦帥偲惣懁偱廋尡摴偺楈応幍柺嶳傪寢傇恎墑墲娨偲屇偽傟傞嶲寃摴偺拞娫偵埵抲偟丄桞堦偺廻応挰偲偟偰塰偊偰偒偨丅戝嶃壆丒峕屗壆傪憪暘偗偲偟偰嵟惙婜偵偼俋尙偺廻壆偑偁偭偨偑丄帺摦幵摴偑惍旛偝傟傞側偳偟偰丄尰嵼塩嬈偟偰偄傞偺偼峕屗壆侾尙偲偄偆丅丂丂丂丂 |

||

| |

嶳棞導憗愳挰愒戲丂峕屗壆椃娰 |

||

暯惉侾俋擭(2007)俆寧俀俈擔彍枊 |

||

仴戞15壧廤亀崟徏亁戝惓廫嶰擭乕乕峛廈幍柺嶳偵偰乕乕俁侾庱 丂丂丂丂丂杙偺栘偲愭偵偍傕傂偟嬤偯偒偰柖憱傞側偐偵尒傞撋庒梩 丂丂丂丂丂嶳栄烵庒梩撋偺庒梩偺偲傝偳傝偵偦傛偓柧傞傔傝傢偑嬄偖偆傊偵 丂丂丂丂丂偍偺偑偠偟岝傆偔傒偰偦傛偓傤傞撋庒梩側傝嶳栄烵庒梩側傝 丂丂丂丂丂偝偟偐偼偡栘乆偺悙巬偺拞偵悅傝偰挿偒摗枲偵彫捁偙偦傪傟 丂 丂丂丂  丂峕屗壆丂丂丂丂丂 丂峕屗壆丂丂丂丂丂 丂戝嶃壆 丂戝嶃壆丂僽儘僌乽愒戲揱愢噣傛偄偟傚偭偲噥乿偵傛傟偽丄杚悈擇抝晉巑恖晇恖偺庒嶳偲傒巕巵偑戙昞傪柋傔傞乽奀嫭乿偺慡崙戝夛乮懄塺夛乯偑丄彍枊幃梻擔偺俀俉擔偵峕屗壆椃娰偱峴傢傟偨偲偺偙偲丅 |

||

| |

嶳棞導憗愳挰愒戲丂幍柺嶳丂塇堖嫶逶 |

||

徍榓係俆擭(1970)侾侾寧俀俇擔彍枊<60> |

||

******************************************************* 徍榓巐廫屲擭廫堦寧擇廫榋擔丂懡偔偺恖偨偪偺嫤椡傪摼偰偙傟傪寶偰傞 丂丂 丂憗愳挰娤岝嫤夛丂丂丂憗愳挰暥壔嫤夛 *******************************************************  仴戞15壧廤亀崟徏亁戝惓廫嶰擭乕乕峛廈幍柺嶳偵偰乕乕俁侾庱 丂丂丂丂丂嶳妩偺偟偘偒偙偺嶳偄偯偐偨偺妩偵歟偔傜傓摏捁暦備 丂丂丂丂丂惡偁傝偰偝傑傛傊傞偐傕偮偯偒偁傆旜崻偺墱張偺摏捁偺惡 丂丂丂丂丂摏捁偺傎偺偗偒惡偺偨偯偒側偔暦偊偔傞偐傕師偵傑偨師偵 丂丂丂丂丂偲傔偑偨偒惡側傝側偑傜暦偊偨傞摏捁偺惡偼徚偡傛偟傕側偟 丂丂丂丂丂傑側偐傂偺庒梩偺偦傛偓偙傑傗偐偵偦傛偓傗傑側偔摏捁偒偙備 丂乽恎墑楬偐傜幍柺嶳傊墇備傞偲偙傠偵塇堖嫶偲偄傆偑崅乆偲偐偐偮偰傤偨丅嶐擔搉偮偨恎墑嫶傕揷幧偵捒偟偄戝巇妡偗側傕偺偱偼偁偮偨偑丄偦傟偼梫偡傞偵揝摴夛幮偺偐偗偨塩嬈梡偺戝巇妡偱偁偮偨丅偑丄偄傑尒傞偙偺塇堖嫶偼偦傟偲偼懪偮偰曄偮偨恄乆偟偄丄惔慯側丄寴楽側傕偺偱偁傞丅(棯)乛嫶偵偐乀傜偆偲偡傞嵍庤偵堦偮偺戧偑偐乀偮偰傤偨丅敀巺偺戧偲偄傆丅崅偝栺廫忎丄惓曐擭娫摽愳壠峃偺懁彈偍漭偺曽梴庫堾丄嶰幍擔娫偙偺戧偵梺偟偰屻幍柺嶳偵搊偮偨偺傪墢婲偲偟偰崱偱傕偙偺戧偵恎傪忩傔偰偍嶳偵偐乀傞恖偑懡偄偲偄傆丅(棯)乛嫶偐傜捈偖傑偨搊傝偲側偮偨丅乿乮乽恎墑幍柺嶳婭峴乿乯 丂壧旇偼偦偺搊嶳岥偁偨傝偱塺傑傟偨壧偱丄憗愳挰偺暥壔嫤夛丒娤岝嫤夛偑拞怱偵側偭偰寶棫丅婗焲偟偨傕偺偑側偄偺偱壓尨峞偺儁儞帤傪奼戝偟偨傕偺傪巊梡偟偨偲偺偙偲丅  丂乽塇堖嫶偁偨傝傑偱惏傟偰傤偨嬻偼偄偮偺娫偵偐撥偮偰棃偨丅楬偐傜尒壓偡宬娫偵偼偄偪懍偔柖偑惗傟偰偲傕偡傞偲変摍偺懁傑偱阹偄偰棃傞丅帺偯偲懌傕懍傔傜傟偰峴偔偺偱偁偮偨偑丄埥傞帪丄巹偼僼僀偲棫偪掆偮偨丅偦偟偰晄巚媍側婄偟偰摨偠偔棫偪掆偮偨桭恖偵湷偰乀埥傞曽妏傪巜偞偟側偑傜巹偼憗岥偵尵偮偨丅亀孨丄僜儗丄歟偄偰傞丄摏捁偑亁乮棯乯亀傾丄歟偄偰傞歟偄偰傞丄妋偐偵摏捁偩丄僜儗孨丄億僣億僣丄億僣億僣丄億僣億僣億僣億僣偲懕偗偰傞偺偑偁傞偩傜偆丄偁傟偑偦傟偩丅擄桳偄側丄偙傟偱妝偟傫偱棃偨婔偮偐傪壥偟偨傢偗偩丅偙偺忋偼妔岞偲暓朄憁偩偧亁婐偟偔側偭偰巹偑偄傆偲丄亀偁乀丄惉傞掱丄暦偙偊傑偡丄偁傟偑摏捁偱偡偐亁乿乮摨慜乯 丂乽塇堖嫶偁偨傝傑偱惏傟偰傤偨嬻偼偄偮偺娫偵偐撥偮偰棃偨丅楬偐傜尒壓偡宬娫偵偼偄偪懍偔柖偑惗傟偰偲傕偡傞偲変摍偺懁傑偱阹偄偰棃傞丅帺偯偲懌傕懍傔傜傟偰峴偔偺偱偁偮偨偑丄埥傞帪丄巹偼僼僀偲棫偪掆偮偨丅偦偟偰晄巚媍側婄偟偰摨偠偔棫偪掆偮偨桭恖偵湷偰乀埥傞曽妏傪巜偞偟側偑傜巹偼憗岥偵尵偮偨丅亀孨丄僜儗丄歟偄偰傞丄摏捁偑亁乮棯乯亀傾丄歟偄偰傞歟偄偰傞丄妋偐偵摏捁偩丄僜儗孨丄億僣億僣丄億僣億僣丄億僣億僣億僣億僣偲懕偗偰傞偺偑偁傞偩傜偆丄偁傟偑偦傟偩丅擄桳偄側丄偙傟偱妝偟傫偱棃偨婔偮偐傪壥偟偨傢偗偩丅偙偺忋偼妔岞偲暓朄憁偩偧亁婐偟偔側偭偰巹偑偄傆偲丄亀偁乀丄惉傞掱丄暦偙偊傑偡丄偁傟偑摏捁偱偡偐亁乿乮摨慜乯  丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

||

| |

嶳棞導杒搈巗彫暎戲挰丂惗奤妛廗僙儞僞乕偙傇偪偝傢 |

||

徍榓俀係擭(1949)侾侾寧侾俁擔彍枊<11> |

||

仴亀庒嶳杚悈慡壧廤亁曗堚丂戝惓廫擇擭 丂丂丂峛斻偺崙彫暎戲偁偨傝偺崅尨偺廐枛偮曽偺塤偺傛傠偟偝 ************************************************************************************************************ 彫暎戲崅尨 庒嶳杚悈壧旇 丂庒嶳杚悈偼丄戝惓廫擇擭廫寧嶰廫擔峛晎偐傜婦幵偱彫暎戲偵拝偒丄偄偲傗椃娰偵堦攽丄梻擔搆曕偵偰彫愹丄戝愹丄惔棦傪宱偰徏尨屛丄彫彅曽柺偵岦偆搑拞敧儢妜撿榌偺廐怓傪塺偠傜傟偨偺偱偁傞丅乛徍榓擇廫巐擭憵寧廫嶰擔丄彫暎戲抁壧垽岲幰偺敪婲偵傛傝丄庒嶳婌巙巕偝傫摍彽偒彍枊幃傪峴側偆丅乛乽峛斻偺崙偙傆偪偝偼偁偨傝偺崅尨偺廐偡傦偮偐偨偺塤偺傛傠偟偝乿 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂彫暎戲挰丂 ************************************************************************************************************ 丂戝惓12擭(1923)俋寧侾擔娭搶戝恔嵭丅徖捗廧偺杚悈偵捈愙揑側旐奞偼側偐偭偨偑丄報嶞傑偱嵪傫偱偄偨婭峴暥廤亀傒側偐傒婭峴亁偑從幐偡傞側偳丄宱嵪揑側懪寕偼恟戝偩偭偨丅偦傫側杚悈偵怣廈偐傜偺桿偄偑偁傝丄10寧28擔徖捗傪敪偪壨岥屛斎偱侾攽丄梻擔偼惵栘儢尨偺庽奀傪敳偗惛恑屛斎偵攽傑傝丄俁侽擔彫暎戲偱拞懞旳壴偲棊偪崌偆丅埲屻怣廈偵擖傝愮嬋愳忋棳堟側偳傪弰偭偰拋晝偵敳偗丄11寧13擔偵婣戭偟偨偺偑乽栘屚婭峴乿偺椃偱偁偭偨丅丂乕乕傂偲擭偵傂偲偨傃埀偼傓巣偔尵傂偰暿傟偒偝側傝崱偧埀傂偸傞乕乕 丂乕乕峛晎墂偐傜婦幵丄彫暎戲墂壓幵丄夵嶥岥傪弌傗偆偲偡傞偲丄偙傟偼憗傗丄偐偹偰懪崌偣偰偁偮偨帠偱偼偁傞偑怣廈徏戙嵼偐傜棃偨拞懞旳壴孨偑廻壆偺怮拝傪拝偰懘張偵棫偮偰傤偨丅(棯)乛恊偟偄桭偲媣偟怳偵丄帶偐傕巣偆偟偨椃愭側偳偱弌埀偮偰堸傓庰埵傤偆傑偄傕偺偼偁傞傑偄丅晽楥壉偺拞偐傜偦傟傪妝偟傫偱傤偰僒僥憡懳偟偰攗傪庢偮偨偺偱偁傞丅堸傑偸愭偐傜怱偼悓偆偰傤偨丅乛堦攖乆乆偑慟偔廳側傝偐偗偰傤偨強傊巚傂偑偗偸棃媞偑偁偮偨丅偙偺廻偵巭廻偟偰傤傞彫妛峑偺愭惗擇恖丄偄傑彂偄偰壓偘偨廻挔偱変摍偑帠傪抦傝丄屼崅愢攓挳偲弌偰棃傜傟偨偺偱偁傞丅乛慟偔偙偺擇恖傪傕庰偺拠娫偵擖傟偼擖傟偨偑梫偡傞偵嵗偼敀偗偨丅愭惗偨偪傕偦傟傪姶偠偰偐傎偳傎偳偱堷忋偘偰峴偮偨丅乕乕 丂乽栘屚婭峴乿廫寧嶰廫擔偺堦愡偩偑丄偦偺帪乽庰偺拠娫偵擖傟偨愭惗偨偪乿偵懄嫽揑偵彂偒梌偊偨抁嶜偺堦枃偵婰偝傟偨傕偺偲偄偆丅 丂乽栘屚婭峴乿偺椃偺壧偼丄戞侾俆壧廤亀崟徏亁偵丄乽擮応偑尨乿侾侽庱丄徏尨屛斎嶨塺乿俀俈庱丄乽嵅媣晽暔乿侾俁庱丄乽栰曈嶳偑尨乿侾俇庱丄乽愮嬋愳忋棳乿俀俆庱偺俋侾庱廂傔傜傟偰偄傞偑丄彫暎戲埲慜偺傕偺偼擖偭偰偄側偄丅  丂亀杚悈壧旇傔偖傝亁偵傛傞偲丄偙偺壧旇偼弶傔彫暎戲惣彫妛峑乮尰嵼偼攑峑乯偺峑掚偵寶偰傜傟偨偑丄徍榓俆俀擭(1977)偵乽媨媣曐偺彫熀戲挰暥壔夛娰偺掚偵堏偝傟偨乿偲偁傞偑丄尰嵼偼乽惗奤妛廗僙儞僞乕偙傇偪偝傢乿偲側偭偰偄傞丅 丂偝傜偵丄暯惉尦擭(1989)11寧丄杚悈壧旇偺椬傝偵婌巙巕偺壧旇傕寶棫偝傟偨丅 丂愢柧斅偵傛傟偽丄暯惉尦擭(1989)侾侾寧偵傆傞偝偲憂惗帠嬈偺堦娐偲偟偰彫暎戲挰偑寶棫偟偨偲偺偙偲丅乽偙偺壧偼丄晇杚悈偺壧旇彍枊偺偨傔丄徍榓擇廫巐擭廫堦寧廫嶰擔丄婌巙巕晇恖偺偛棃夗傪偄偨偩偒彍枊幃傪峴偭偨丅偦偺栭丄墂慜偺椃娰偵攽傝丄師偺栭丄媣曐偺恑摗弔栘巵戭偵攽傝丄墱嵗晘偺堦幒偱塺偭偨傕偺偱偁傞丅乛尰嵼丄帺昅偺妡幉偲偟偰曐懚偝傟偰偍傝丄偦傟傪壧旇偲偟偨傕偺偱偁傞丅乿丂 偼偵楅偺傎傠傠偙傎傠偓栭傕偡偑傜枍偺偟偨偺偁偨傝偵偰歟偔丂丂丂婌巙巕丂塺彂 丂  丂 丂   丂 丂 |

||

| |

嶳棞導杒搈巗崅崻挰丂崅崻惗奤妛廗僙儞僞乕 |

||

暯惉俁擭(1991)俁寧寶棫 |

||

仴戞15壧廤亀崟徏亁戝惓廫擇擭乕乕擮応偑尨丂敧偑浽偺悶栰傪峛斻傛傝怣擹傊墇偊傓偲偟偰擮応偑尨偲偄傊傞傪夁偖丄曽敧棦偵媦傇崅尨側傝乕乕 丂丂丂屚敄偵棊梩徏偺梩偺嶶傝愊傒偰帪塉偵偸傟偟怓偺偝傗偗偝 丂丂丂棊梩徏偺憠偣偰偐傏偦偔敀姃偼搤屚傟偰偨偩恀敀偐傝偗傝 丂丂丂峛斻傛傝怣擹傊墇偡偲搤屚傟偺栰傪傂偲擔棃偰崯張偵擔曢傟偸 丂丂丂栰偺側偐偺偙偺傂偲偮壠偵廻岊傆偲傢偑棫偪婑傟偽柖偧側傃偗傞 *********************************************************************************************************** 丂 庒嶳杚悈壧旇 丂柧帯廫敧擭敧寧擇廫巐擔媨嶈導搶塒媙孲搶嫿挰偵惗傑傟丄憗堫揷戝妛傪懖嬈偡傞丅戝妛帪戙旜忋幠廙偵巘帠偡傞丅擔杮偺揱摑揑側昚攽壧恖偱丄壧偼朙偐側忣姶偲庘泴姶偑偁傝丄惔悷棳楉偱偁傞丅壧廤偵瓊霌yu嶳嶗偺壧乿摍偑偁傞丅乛惗奤椃傪岲傒擮応儢尨偵棃偨偺偼乽栘屚婭峴乿偺椃偱丄戝惓廫擇擭廫寧嶰廫堦擔偱偁偭偨丅彫暎戲偐傜搶堜庤丒挿戲傪捠傝擮応儢尨偱嬨庱塺傒丄摉抧偺椃饽壆偵廻攽偟梻擔堦庱塺傫偱偄傞丅摉帪偺帺慠偺岝宨偑漅忣揑偵昞尰偝傟偰偄傞丅丂丂 丂丂丂丂丂暯惉嶰擭嶰寧媑擔寶擵丂丂丂丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂崅崻挰 *********************************************************************************************************** 丂10寧31擔丄乽憗乆偵彫暎戲偺廻傪棫偮丅嬻偼廳偄撥偱偁偮偨丅(棯)乛変摍偺偄傑曕偄偰傤傞栰尨偼擮応偑尨偲偄傆偺偱偁偮偨丅敧儢浽偺撿榌偵摉傞峀戝側尨偱偁傞丅強乆偵晹棊偑偁傝丄奐崵抧偑偁傝丄嶨憪抧偑偁傝椦偑偁偮偨丅戝彫偺愇偙傠偺娫抐側偔懘張傜偵嶶傜偽偮偰傤傞峳乆偟偄栰尨偱偁偮偨丅廳偄撥偱丄晉巑傕尒偊偢丄堦愗偺挱朷偑棙偐側偐偮偨丅(棯)楬偼偙傟偐傜偲傠偲傠偺搊傝偲側偮偨丅偙偺楬偼愄乮崱偱傕偱偁傜偆偑乯杒怣廈偲峛廈偲傪宷偖桞堦偺摴楬偱偁偮偨偺偩丅暆偼傗乀峀偔丄峳傞乀偑傑乀偵峳傟偼偰偨埆楬偱偁偮偨丅丂(棯) 丂嫲傟偰偄偨梉埮偑栰枛偵尒  偊弌偟偨丅塉偼傗傫偱丄怺偄柖偑摨偠偔栰枛傪偙傔偰棃偨丅(棯)傑偩擇棦嬤偔傕曕偐偹偽斅嫶偺廻偵偼拝偐偸偱偁傜偆丄偦傟傑偱偵偼恖壠偲偰傕柍偄偱偁傜偆偲媫偄偱傤傞旲愭傊丄堄奜偵傕堦揰偺摂塭傪尒弌偟偨丅夦偟傫偱柖偺拞傪嬤偯偄偰尒傞偲傑偝偟偔堦尙偺壠偱偁偮偨丅傎偺愒偔摂塭偵愼傔弌偝傟偨屆忈巕偵偼堸怘揦偲彂偄偰偁偮偨丅壗偺桺梊傕側偔偦傟傪堷偒偁偗偰拞偵擖偮偨丅乛擖偮偰堦攖尦婥傪偮偗偰傑偨曕偒弌偡偮傕傝偱偁偮偨偺偩偑丄愒乆偲擱偊偰傤傞埻楩棥偺壩丄鈣偺壩傪尒偰傤傞偲丄壗偲傕傕偆曕偔尦婥偼柍偐偮偨丅傢偨偟偼愜擖偮偰堦廻偺嫋偟傪惪偆偨丅埻楩棥偱壗傗傜偺廯傪幭偰傤偨掄庡傜偟偄巐廫抝偼丄傢偗傕側偔変摍偺婅傂傪梕傟偰屶傟偨丅乿乮乽栘屚婭峴乿乯 偊弌偟偨丅塉偼傗傫偱丄怺偄柖偑摨偠偔栰枛傪偙傔偰棃偨丅(棯)傑偩擇棦嬤偔傕曕偐偹偽斅嫶偺廻偵偼拝偐偸偱偁傜偆丄偦傟傑偱偵偼恖壠偲偰傕柍偄偱偁傜偆偲媫偄偱傤傞旲愭傊丄堄奜偵傕堦揰偺摂塭傪尒弌偟偨丅夦偟傫偱柖偺拞傪嬤偯偄偰尒傞偲傑偝偟偔堦尙偺壠偱偁偮偨丅傎偺愒偔摂塭偵愼傔弌偝傟偨屆忈巕偵偼堸怘揦偲彂偄偰偁偮偨丅壗偺桺梊傕側偔偦傟傪堷偒偁偗偰拞偵擖偮偨丅乛擖偮偰堦攖尦婥傪偮偗偰傑偨曕偒弌偡偮傕傝偱偁偮偨偺偩偑丄愒乆偲擱偊偰傤傞埻楩棥偺壩丄鈣偺壩傪尒偰傤傞偲丄壗偲傕傕偆曕偔尦婥偼柍偐偮偨丅傢偨偟偼愜擖偮偰堦廻偺嫋偟傪惪偆偨丅埻楩棥偱壗傗傜偺廯傪幭偰傤偨掄庡傜偟偄巐廫抝偼丄傢偗傕側偔変摍偺婅傂傪梕傟偰屶傟偨丅乿乮乽栘屚婭峴乿乯丂梻擔丄導嫬傪墇偊徏尨屛斎偺廻偵棊偪拝偒係擔傑偱悁棷偡傞丅偙偙偱偼偝傜偵係恖偺栧恖偑壛傢傝丄怴抸偺俀奒偑梙傟傞傎偳偺乽惁偠偄栘屚乿偑悂偒偮偺傞拞丄怱備偔傑偱堸傒偐偮岅傝崌偭偨偺偱偁偭偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂儁乕僕偺愭摢傊 |