碑の詩のヘッダー

碑の詩2

首都圏② 神奈川県5・埼玉県5

首都圏① 首都圏③ ←クリック

神奈川県横須賀市 長沢海岸 |

||

昭和28年(1953)11月3日除幕<16> |

||

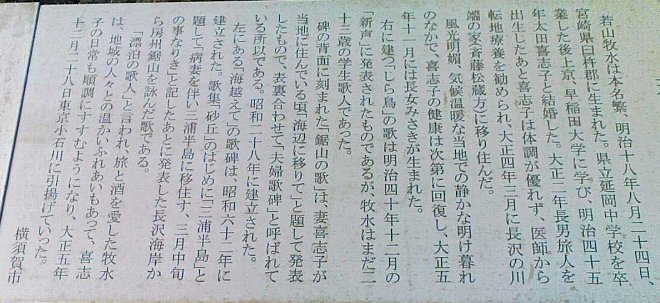

<裏面> うちけぶり鋸山も浮び来と今日のみちしほふくらみ寄する 大正四年秋 北下浦にて詠む 喜志子 大きい地図(いつもNAVI) ▼第1歌集『海の声』、第3歌集『別離』ーー女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ、われその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふーー 白鳥(しらとり)は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよふ 初出の明治40年(1907)12月号『新声』では 白鳥(はくてう)は哀しからずや海の青そらのあをにも染まずたゞよふ 表に牧水、裏面に妻喜志子の歌が刻まれた夫婦歌碑。大正4年(1915)3月、腸結核と診断された喜志子の転地療養のため、牧水一家は当時の北下浦村長沢の斉藤松蔵方に転居(翌年6月には谷重次郎方へ)。約1年9ヶ月ほどをこの地で過ごした。歌碑は、牧水一家の主治医であった田辺医師の子息が早くから建立を計画し、昭和26年(1951)には建設趣意書まで作ったが病床に伏したために断念、その後横須賀観光協会が引き継いで完成させた。歌にちなんでこの海岸を「白鳥海岸」と名付け、観光面で売り出したいというような意図もあったという。 初めは、最初に住んだ家にほど近い海岸の松林の中に建てられたが、その後道路ができ、さらに道路拡張のため下記歌碑とともに、平成14年(2002)9月現在地に移設された。 筆跡は、大正10年(1921)に北原白秋を訪れて痛飲し乞われるまま書いた大幅から採ったものの、三・四句目が「海の青そらのあをにも」となっていたため「海」と「空」とを入れ替えたという。 牧水没後50年をきっかけに、毎年9月には「北下浦牧水まつり」として短歌会や碑前祭が行われている。  |

||

昭和62年(1987)11月8日除幕 |

||

若山牧水の歌碑を本市の第五号文学碑として、かっての彼の住居に近い、ここ長沢の海岸に建立する。この碑を通じ、明治大正期の偉大な歌人・牧水が、長沢に住み、幾多の秀歌をのこしたあかしとしたい。 昭和六十二年文化の日 横須賀市長 横山和夫 識 ************************************************************* ▼第8歌集『砂丘』ーー三浦半島ーー病妻を伴ひ三浦半島の海岸に移住す、三月中旬の事なりきーー(4首) 海越えて鋸山はかすめども此処の長浜浪立ちやまず 「三月に来て、いつのまにか七月になつた。当時毎日深い霞のなかに沈んでゐた鋸山が、今はまつたく夏の姿になり切つた。この山は此処から見れば誠に風情のある山で、さんざんに切り刻まれた ー この山からは石灰石を盛に切り出す ー 痕さへもそれほど殺風景に映らない。淋しくなれば昼日中でも浜に出てこの山と相対するのが癖になつた。」とは『旅とふる郷』「砂丘の蔭」の一節。当時は東京から船で5時間、船賃19銭だったという。 「三浦半島」中の他の歌に、 昼の井戸髪を洗ふと葉椿のかげのかまどに赤き火を焚く (妻の病久し) 昼深み庭は光りつ吾子ひとり真裸体にして鶏追ひ遊ぶ (吾子旅人)  近づけば雨の来るとふ安房が崎今朝藍深く近づきにけり (或朝) 昼の浜思ひほほけしまろび寝にづんと響きて白浪あがる (昼の浜) 黒がねの鋸山に居る雲の昼深くして立ちあへなくに (夏深し) 物理学者長岡半太郎の別邸を京浜急行電鉄が修理・復元して横須賀市に寄贈した「長岡半太郎記念館」に「若山牧水資料館」が併設され、その前庭に建立されたが、上記「夫婦歌碑」とともに現在地に移された。   |

||

| |

神奈川県横須賀市野比 最光寺 |

||

昭和60年(1985)4月11日除幕 |

||

▼第9歌集『朝の歌』ーー春浅しーー来福寺にてーー 大正5年(1916)早春、梅見に招かれた時の作。 友の僧いまだ若けれしみじみと梅の老木をいたはるあはれ  酒出でつ庭いちめんの白梅に夕日こもれるをりからなれや 「春浅し」の中には、「梅咲く」4首、「同く」2首、「梅」7首の他にも梅を詠った歌が多く収められている。また、この年2月末には北下浦から上京し、3月中旬初めての東北旅行に出かけるのであるが、その「残雪行」の旅へのはやる思いも見られる。 みちのくの雪見に行くと燃え上るこころ消しつつ銭つくるわれは (或日) 来福寺は、三浦市南下浦町の和田山来福寺で、真宗大谷派に属し、三浦半島を領有していた三浦氏の一族、和田義盛の菩提寺だという。牧水はそこの和田祐憲(当時23歳)と親しかった。 法龍山最光寺は天正元年(729)行基が現在の茅ヶ崎市に創建し、天文9年(1540)現在地付近に移った浄土真宗大谷派の寺で、祐憲の娘の嫁ぎ先。境内には魚貝供養塔や多くの石像があるとか。 |

||

| |

神奈川県横須賀市 横須賀大津高校 |

||

昭和61年(1986)6月建立 |

||

▼第15歌集『黒松』昭和三年ーー曇を憎むーー最後の歌 つばくらめ飛びかひ啼けりこの朝の狂ほしきばかり重き曇に 紫陽花の花をぞおもふ藍ふくむ濃きむらさきの花のこひしさ 『黒松』は、「本来ならば故人の存命中に出てゐなければならなかつた筈のもので、早くから『黒松』といふ書名まで決めてあつた」が、「没後満十年に当るので、それを記念する意味でも」刊行したという喜志子夫人の「巻末に」が付されて昭和13年(1938)に出版された歌集で、大正12年(1923)から昭和3年(1928)の歌を収める。 「昭和三年」の部には、「池の鮒」9首、「雑詠」12首、「『春花譜』と題せし中より」4首、「この頃取り出で用ゐたる」1首、「中村柊花に寄す」1首、「合掌」3首、「麦の秋」10首、「水無月」7首、「曇を憎む」14首、「奉祝」2首、「最後の歌」2首の計65首が収められている。ほぼ制作順かと思われるから、最も遅い時期の作ということになろう。  妻が眼を盗みて飲める酒なれば惶て飲み噎せ鼻ゆこぼしつ (合掌) うらかなしはしためにさへ気をおきて盗み飲む酒とわがなりにけり 足音を忍ばせて行けば台所にわが酒の壜は立ちて待ちをる 酒ほしさまぎらはすとて庭に出でつ庭草をぬくこの庭草を (最後の歌) 芹の葉の茂みがうへに登りゐてこれの小蟹はものたべてをり 明治39年(1909)横須賀高等女学校として発足した横須賀大津高校(昭和25年学制改革で名称変更)の初代校長は、牧水の孫榎本篁子氏(旅人長女。沼津市若山牧水記念館長)のつれあい尚美氏の母方の祖父にあたるとか。碑文にあるように創立80周年記念事業の一環として建立されたという。 |

||

| |

神奈川県川崎市片平 山崎宅(草木寺) |

||

昭和37年(1962)11月9日除幕<35> |

||

▼第9歌集『朝の歌』ーー春浅しーー(82首)ーー春浅しーー(2首) わが庭の竹の林の浅けれど降る雨見れば春は来にけり 鴬はいまだ来啼かずわが背戸辺椿茂りて花咲き篭る 大正5年(1916)の早春、といっても2月末には前々年から頭にあった東北地方へ出発するために上京しているから、2月半ば頃までの作。  建碑の主・山崎斌(あきら)は、明治25年(1892)長野県麻績村の本陣・臼井家に生まれ、5歳の時当時の南条村(現 坂城町)の山崎家に養子となる。明治43年(1910)牧水が小諸に長期滞在した折に牧水と知り合い、「小諸で牧水に出会って文学に志し」「最初の出会いからずっと牧水を兄のように慕い、時には苦境にある牧水を手助けし、最期までつきそいつづけた」(田村志津枝『若山牧水 さびし かなし』)という。島崎藤村にも認められ、大正10年(1921)には長編小説「二年間」を著している。 また、昭和初年の大恐慌で農村が困窮したことから自ら「草木染」と命名した古来の染色を奨励した人物で、その子に「高松塚古墳女子群像」の服色を再現した青樹氏など、以後山崎家は代々染色の道を究めているという。晩年、片平の住居兼工房を「草木寺」と呼び活動拠点とした。そこの庭に藤村・牧水・凡兆の碑を建てたものである。 |

||

| |

埼玉県長瀞町 長生館 |

||

昭和41年(1966)11月3日除幕<48> |

||

若山牧水紀行の一節 大正九年四月記 起き上つて縁側に出て見ると矢張晴れてゐた まだ日の光のとほらぬ青空に風の出るらしい雲が片寄つて浮んではゐるが實に久しぶりに見る爽かさである 少し寒いのを我慢して立つてゐると何處で啼くのか實にいろ\/な鳥が啼いてゐる 昭和四十一年秋 無門書 福翁彫 ****************************************************** ▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー秩父の春ーー(39首) ・四月六日、秩父の春を見て来むとて出で立つ、熊谷駅乗換秩父線に移る。 (7首) 乗換の汽車を待つとて出でて見つ熊谷土堤のつぼみ桜を (熊谷駅附近) 雨ぐもり重き蕾の咲くとしてあからみなびく土堤の桜は ・その夜秩父長瀞なる渓谷の宿に泊る、明くれば数日来の雨全く晴れて鶯頻りに啼く。 (6首) 渓の音ちかく澄みゐて春の夜の明けやらぬ庭にうぐひすの啼く 部屋にゐて見やる庭木の木がくれに溪おほらかに流れたるかな 朝あがりしめれる庭にたけひくき若木の梅の花散らしたり ・秩父町にて少憩、其処より表秩父に出でむとして妻坂峠を越ゆ、思ひの外の難路なり。 (9首) ・辛く峠に出で嶮しきをやや下りゆけばまたひとつの渓に沿ひたり、名栗川の上流なり。 (5首) ・一夜を小さき鉱泉宿に過し翌日名栗川に沿うて飯能町に出づ、川小さけれど岩清く水澄みたり。 (12首) 紀行文「溪より溪へ」によると、大正9年(1920)4月、「桜の咲かうといふ季節に、実に根気よく今年は雨が降り続いた。つくづくそれに飽き果てた末、何処でもいいから何処か冷たアいところへ行きたい」「兎も角も東京を離れて見度い」思いで秩父を訪れた。 「宝登山駅に着くと私は汽車を降りた。そして車中で聞いて来た渓端の宿長生館といふに行く。芸者なども置いてある料理屋兼旅館といふので多少心配して来たのであつたが、部屋に通されて見ると意外にもひつそりしてゐる。障子をあけると疎らな庭木立をとほして直ぐ渓が見えた。荒々しい岩のはびこつた間に豊かに湛へて流れて居る。汽車づかれの身でぼんやり縁側に立つてゐると、瀬の音がしみじみと骨身に浸みて来た。」とあり、翌4月7日のくだりに、上記「若山牧水紀行の一節」として歌碑の裏面に刻まれた文章に続けて「彼等もこの天気をよろこぶらしい。そして昨夜とはまた違つた瀬のひゞきである。 渓の音とほく澄みゐて春の夜の明けやらぬ庭にうぐひすの啼く」 歌碑の筆蹟は喜志子夫人。 長生館の創業は大正4年(1915)。秩父の絹織物と武甲山の石灰石を運ぶために鉄道が敷設され長瀞観光も緒についた時期という。現在の建物は昭和58年(1983)に一新されたと長生館HPにあるが、その中に「大正14年に若山牧水が長生館に宿泊し短歌を残しました」というのは誤り。 なお、長瀞の景については「此処がいはゆる秩父の赤壁とか長瀞とか耶馬溪とか呼ばれてゐる所なのである。唯だ通りがかりに見るには一寸眼をひく場所だが、そんな名称を付せられて見るとまるで子供だましとしか感ぜられない。」(「溪より溪へ」)と手厳しい。    |

||

| |

埼玉県秩父市 羊山公園 |

||

昭和31年(1956)1月15日除幕<17> |

||

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー秩父の春ーー秩父町にて少憩、其処より表秩父に出でむとして妻坂峠を越ゆ、思ひの外の難路なり。ーー 秩父町出はづれ来れば機織の唄ごゑつづく古りし家並に 春の田の鋤きかへされて青水錆着くとはしつつ蛙鳴くなり 朝晴のいつかくもりて天雲の峰に垂りつつ蛙鳴くなり 「溪より溪へ」によれば、4月7日はまず汽車で秩父町へ出る。ちょうど馬車もあったが、「今日は私は歩き度かつた」「いろいろ考へた末、道も細く山も険しいといふ妻坂峠を越えて名栗川の方へ出る事に決心」して7里の道を歩き出す。 「素通りでもして見たいと思つた秩父見物を諦めて停車場横から直ぐ田圃路に出た。耳につくのは梭の音である。町はづれの  片側町の屋並から、または田圃の中に立つ古びた草屋から、殆んど軒別に機を織るその音が起つて居る。男女声を合せて何やら唄つてゐる家もある。幾らか曇りかけた日ざしにも褪せそめた梅の花にも似つかはしいその音色である。それに路傍の水田から聞えて来る蛙もまたなつかしかつた。小さな坂を登るとうす黒くものさびた秩父の一すぢ町がやゝ遠く見下された。」 片側町の屋並から、または田圃の中に立つ古びた草屋から、殆んど軒別に機を織るその音が起つて居る。男女声を合せて何やら唄つてゐる家もある。幾らか曇りかけた日ざしにも褪せそめた梅の花にも似つかはしいその音色である。それに路傍の水田から聞えて来る蛙もまたなつかしかつた。小さな坂を登るとうす黒くものさびた秩父の一すぢ町がやゝ遠く見下された。」その後歩きに歩いて、付近第一の高山武甲山の頂上までもと思うものの、「此頃あまり元気でもない身体」で断念。峠も険しく「履いて来た日和下駄をぬいで、跣足になりながら這ふ様にして登る。」下りにはいると思いがけない道連れもできて、割に早く麓の村に着く。それでも鉱泉旅館名栗館に宿ったのは午後7時。「その時はもう階子段を上るにも手離しでは登り得ぬ程疲れてゐた。」とある。 この歌碑は昭和31年に市内本町の織物組合の前に建立されたが、その後何回か移転され、現在地に移転除幕されたのは昭和54年(1979)9月28日という。公園内には人工の「牧水の滝」もある。 |

||

| |

埼玉県飯能市 市民会館 |

||

昭和36年(1961)6月10日除幕<30> |

||

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー秩父の春ーー 一夜を小さき鉱泉宿に過し翌日名栗川に沿うて飯能町に出づ、川小さけれど岩清く水澄みたり。 溪ばたの老木の梅は荒き瀬のとびとびの岩に散りたまりたり しらじらと流れてとほき杉山の峡の浅瀬に河鹿なくなり ところどころ枯草のこる春の日の溪の岩原に鶺鴒の啼く 蛙鳴く田なかの道をはせちがふ自転車の鈴なりひびくかな 4月8日、「昨日の予定では今日は此処から小沢峠を越えて多摩川の上流に出る筈であつた。が、もう昨日だけで山みちは沢山である。(略)いつそ今日は此処でゆつくり休んで、明日の気持で多摩川へなり、また名栗川に沿うて飯能へなり出る事にしようときめた。」(「溪より溪へ」) しかし、昼頃から宿に村人が大勢集まってきて騒ぐのに耐えきれず、「痛む足を引きずり引きずり四里の道をずつと名栗川の岸に沿うて飯能町まで歩いた。」そして「七時発の終列車に漸く間に合ひ、池袋を経て家に帰つた」のであった。 そもそもは国民宿舎覧山荘の前庭に建立されたが、その後隣接地に市民会館ができ現在地に移されたという。    |

||

| |

埼玉県飯能市下名栗 名栗温泉 大松閣 |

||

平成2年(1990)10月 |

||

▼第12歌集『渓谷集』ーー秩父の秋 十一月のなかば、打続きたる好晴に乗じ秩父なる山より渓を歴巡る、その時の歌。ーー(96首)。 *********************************************************************************************************** 歌を愛し酒を愛し旅を愛した、純朴な最も歌人らしい歌人として広く親しまれているのが若山牧水である。牧水は明治十八年(一八八五年)に宮崎県の山村に生まれ、昭和三年(一九二八年)に四十四歳で静岡県沼津に歿した。早稲田大学英文科卒。尾上柴舟の門下。旅を愛し自然に親しみ牧水調といわれる歌風を築き、自然主義歌人として活躍した。「海の声」「別離」「渓谷集」など十五冊の歌集に総計六千八百九十八首が収められている。 各地を遍歴した牧水は大正年間にしばしば名栗、秩父を歩き当地名栗温泉にも宿泊し多くの歌を残している。なお牧水の祖父健海は所沢の出身である。 平成二年十月 若山牧水の歌碑を建てる会 ***********************************************************************************************************  大正6年(1917)11月12日、長雨の続いたあとあまりによく晴れたので、一泊のつもりで出かけたものの、入間川の渓谷に魅せられ4日間ほど秩父方面を歩く。名栗には14日に宿泊。『文章世界』新年号に「渓百首」として発表され、『渓谷集』の中心をなす一連となっている。 朝雲の散りのかすけさ秋冴えし遠嶺に寄ると見れば消えつつ 石越ゆる水のまろみを眺めつつこころかなしも秋の溪間に ちろちろと岩つたふ水に這ひあそぶ赤き蟹ゐて杉の山静か 長雨のあとの秋日を忙しみひとの来ぬちふ溪の奥の温泉 秋の溪温泉とはいへど断崖に滴る引きてやがてわかす湯 溪おくの温泉の宿の間ごと間ごとひとも居らぬに秋の日させり  名栗温泉は承久年間(1219~21)に発見されたと伝えられ、旅館は明治末期に「名栗館」として開業。「大松閣」は大正8年(1919)新たな経営者のもとで創業した。昭和2年(1927)・4年(1929)には与謝野鉄幹・晶子夫妻も訪れているとのこと。 大正9年4月の「秩父の春」行でも宿泊しており、その時の歌は わかし湯のラヂウムの湯はこちたくもよごれてぬるし窓に梅咲き ページの先頭へ |