碑の詩のヘッダー

碑の詩2

長野県③ 伊那市・岡谷市・塩尻市3・松本市

長野県① 長野県② ←クリック

長野県伊那市高遠 黒河内宅 |

||

昭和53年(1978) |

||

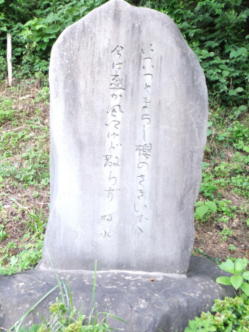

*************************************************** 駒ヶ根 北原名田造翁より短冊をいたゞきこれを石に刻む 昭和五十三年 黒河内太郎 *************************************************** 大きい地図(いつもNAVI) 北原翁とは、戦後の復興期に駒ヶ根市長を務め、伊那地区の振興・観光開発に尽力した人物だという。黒河内氏は「仙醸」という酒蔵の4代目。その縁で短冊を贈られ、歌碑を建立したのであろう。 ▼第10歌集『白梅集』ーー春浅しーー酒ーー(5首) 一杯をおもひ切りかねし酒ゆゑにけふも朝より酔ひ暮したり それほどにうまきかと人のとひたらばなんと答へむこの酒の味 なにものにか媚びてをらねばたへがたきさびしさ故に飲めるならじか 酔ひぬればさめゆく時のさびしさに追はれ追はれてのめるならじか  しづしづと天日のもとに生くことの出来ねばこそあれ酔ひどれて居る 『白梅集』は牧水と喜志子の夫婦合著の歌集。牧水の歌は、大正5年(1916)出版の『朝の歌』以降6年早春までの、「夏の歌」「秋の歌」「冬晴」「春浅し」の四章からなっている。 随筆「酒の讃と苦笑」に、この歌を挙げて「真実、菓子好の人が菓子を、渇いた人が水を、口にした時ほどのうまさをば酒は持つてゐないかも知れない。一度口にふくんで咽喉を通す。その後に口に残る一種の余香余韻が酒のありがたさである。単なる味覚のみのうまさではない。/無論口であぢはふうまさもあるにはあるが、酒は更に心で噛みしめる味ひを持つて居る。あの「酔ふ」といふのは心が次第に酒の味をあぢはつてゆく状態をいふのだと私はおもふ。斯の酒のうまみは単に味覚を与へるだけでなく、直ちに心の営養となつてゆく。乾いてゐた心はうるほひ、弱つてゐた心は蘇り、散らばつてゐた心は次第に一つに纏つて来る。」と、酒の味わいを語っている。 |

||

| |

長野県岡谷市湊 小坂観音院 |

||

平成元年(1989)6月28日 |

||

▼『若山牧水全歌集』補遺ーー大正十五年ーー 仏法僧仏法僧と啼く鳥の声をまねつつ飲める酒かも (三河国新城町にて) 観音院の説明板に「ブッポウソウは、東南アジアからの渡り鳥で、個体数が少なく、神社仏閣等の古木に巣づくりするという特性があり、繁殖地は全国的にも数少ない。/頭・風切羽・尾羽の大部分は黒色、その他は美しい青緑色で嘴・脚は赤い。/当院のサワラに昭和五十年頃から、五月中旬になると飛来し、育雛して立秋頃飛び去っている。/霊鳥として名高い。」とある。また、「全山には約百九十本の古木があり、サワラ並木は樹齢四百年以上である。」とも。 仏法僧の鳴き声を聞きに、牧水は2度愛知県の鳳来寺山を訪れている。1度目は大正12年(1923)、7月15日から20日まで山上の寺に「滞在六日のうち、二晩だけ完全にこの鳥を聞くことが出来た。」(「鳳来寺紀行」)2度目は大正15年(1926)6月。「鳳来寺紀行」が評判になり賑わう寺に遠慮して、23日、麓の宿屋で「窓際にすり出て、両手を耳にあて、息を引きながら聴き入つた。(略)一杯飲んでは耳に手をあて、一杯飲んでは眼を瞑つた。二三本も飲んだが、一向に酔はない。」(「梅雨紀行」) 「郭公も実に澄んだ寂しい声であるが、仏法僧はその寂びの中に更に迫つた深みと鋭どさとを含んでゐる。(略)言ひがたい円みとうるほひとを其鋭どさの中に包んで」(「鳳来寺紀行」)表現不能とも記す。     |

||

| |

長野県塩尻市広丘 歌碑公園 |

||

昭和52年(1977)10月2日除幕<75> |

||

昭和五十二年九月十七日牧水四十九回忌 広丘歌碑保存会建之 ******************************************************* 筆蹟は大正14年信州での揮毫による。 ▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー山ざくら 三月末より四月はじめにかけ天城山の北麓なる湯ヶ島温泉に遊ぶ。付近の渓より山に山桜甚だ多し、日毎に詠みいでたるを此処にまとめつ。ーー(23首) うすべにに葉はいちはやく萌えいでて咲かむとすなり山桜花 うらうらと照れる光にけぶりあひて咲きしづもれる山ざくら花 朝づく日うるほひ照れる木がくれに水漬けるごとき山ざくら花 日は雲にかげを浮かせつ山なみの曇れる峰の山ざくら花 散りのこる山ざくらの花葉がくれにかそけき雪と見えてさびしき 明治45年(1912)4月2日、村井駅で喜志子と落ち合った牧水(そのいきさつについては「聖高原」参照)は、桔梗ヶ原を塩尻の駅前まで歩く道々結婚を申し込む。更には、その夜上諏訪の宿で率直な手紙を書き、6日には「お手紙、昨夜拝見しました。何とも言へない感謝と歓喜とが読み行くにつれて心の中に湧きいでます。(略)早く出ていらっしゃい。」とまで書き送っている。喜志子は5月4日「姉の家に行く」と偽って家を出、「青い青い武蔵野を直線ひいて走り来た火花のやうな自分、やがて上野の人ごみの中をかきわけて電車に運ばれ」(『信濃のおんな』)以前住んでいた新宿二丁目の酒店2階に牧水との新居を構えたのであった。牧水はその後懇切な手紙を送って結婚の許しを得るが、結局大正6年(1917)8月まで、喜志子の実家を訪れることはなかった。  旧広丘村(現塩尻市広丘)出身に太田水穂・青丘(水穂養子)親子、若山喜志子・潮みどり姉妹がおり、水穂の妻四賀光子、喜志子が広丘小学校の裁縫教師をしていた時の校長で、『アララギ』を受け継ぎ、歌壇の主流となした島木赤彦、喜志子の同僚で赤彦の愛人中原静子、旧和田村出身で広丘の村上家の養子となった窪田空穂等々、広丘に関わり深い歌人は多い。「近代短歌のふるさと」とも言われるゆえんである。 その広丘に「昭和二十年代初めから地元有志が心を寄せ合い、ゆかりの歌人の魂の結晶の一部を石に託して遺そうとした歌碑群」の建つ歌碑公園、それに接して明治元年築造の建物を移築した「塩尻短歌館」が平成4年10月に開館したという。      女流三歌人の歌碑 鉢伏の山を大きく野にすゑて秋年々のつゆくさの花 光子(四賀) 春鳥のいかるがの聲うらかなし芽ふきけふらふ(芽ぶきけぶらふ)木立の中に 喜志子 いく重やまみやまの奥の山ざくら松にまじりて咲きいでにけり みどり 潮みどり(太田桐子)は喜志子の実妹で、喜志子が牧水に村井駅に呼び出された時に同行した。大正5年、健康を害した姉のため北下浦の若山家に家事手伝いにやってきた桐子は、初めて海を見て感嘆、ペンネームはそれにちなんだものという。大正8年11月、『創作』の幹部長谷川銀作と結婚、若手歌人として将来を嘱望されていたが、大正14年結核を患い、昭和2年10月30歳で夭折した。 |

||

| |

長野県塩尻市洗馬芦ノ田 サラダ街道 |

||

平成4年(1992)11月3日 |

||

▼第13歌集『くろ土』大正七年ーーさくらーー(6首) わが宿のま近き森に三もと二もと四もとばかりの山桜咲けり 風吹けばおほになびかひうすべににつぼみわたれりさくらの花は いついつと待てればいつか木がくれに咲き出でし桜しづかなるかも いついつと待ちし桜の咲き出でていまはさかりか風吹けど散らず 家に在れば縁よりぞ見ゆ見飽かねば出でて見に来つ此処の桜を とりどりに木木の芽ぐめる背戸の森の木の間の桜散り過ぎにけり  日常の農村を味わってもらおうと、塩尻市を起点に安曇野市へと続く31・5キロの観光道路を「サラダ街道」と名付けたという。 サラダ街道沿いに文化のかおりと広域的な地域おこしにつながることを願って、洗馬芦ノ田拓本クラブが建立した。 |

||

| |

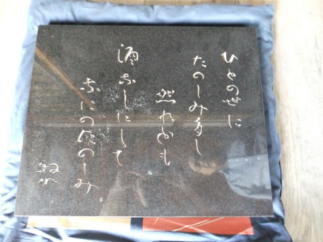

長野県塩尻市洗馬小曽部 興龍寺 (石版) |

||

不明 |

||

▼第13歌集『くろ土』大正七年ーー或る頃 こころからにや少しすごせばただちに身にこたふる様なり、悲しくてーー(7首) うまきものこころにならべそれこれとくらべ廻せど酒にしかめや 人の世にたのしみ多し然れども酒なしにしてなにのたのしみ おそらくは再びわれにかへりこぬそのたのしみと思へば泣かるる 牧水ファンの和尚氏が、武重本家酒造の歌碑の拓本をとって作製したという。 谷邦夫『評伝若山牧水』によれば、歌集に酒の歌が約360ほど、祖母・父母・叔父等みな酒豪で、若い時分「一升酒」の異名をとったという牧水の母は、九州での揮毫行脚の途次「酒を廃めたい」と伺いを立てた牧水に「お前の身体は酒で焼き固めてあるから廃めては不可んぞ」と言ったという。まさに酒の申し子と言うべきか。 生来の酒好きに拍車をかけたのは小枝子との苦恋。明治44年頃には電車道に酔い潰れ「電留朝臣(でんとめあそん)」とあだ名されたエピソードもある乱酔時代があった。さらには、揮毫行脚も酒びたりの生活を加速させる。「朝三四合、昼四五合、夜一升以上」の酒を51日間ほぼ毎日飲んだというのは大正14年の九州旅行だが、確実に命を縮めることとなった。    |

||

| |

長野県松本市安曇白骨温泉 斎藤旅館 |

||

建立日不明 |

||

上が牧水、下が喜志子の歌。 「亡き人のあとをたづね来て みいのちのいまだ盛りてこの山の秋を惜しみつつありし人をや 昭和二十九年十月四日 白骨湯元館にて 喜志子」 ▼第14歌集『山桜の歌』に「東京まで 近年胃腸の衰へたる事甚し。信濃なる白骨温泉はその病によしとききて九月中旬遙々と沼津より出で立つ。」として5首、「白骨温泉」10首が載っているが、歌碑の歌はない。 おほかたの草木いろづける山かげの蕎麦の畑を刈り急ぐ見ゆ (白骨温泉) 四方の峰曇りて薄輝かぬ野なかの樺に百舌鳥のゐて啼く 冬山に立てるけむりぞなつかしき一すぢ澄めるむらさきにして 『若山牧水伝』によれば、大正10年(1921)9月17日沼津を発って東京に1泊、翌日松本に綿引蒼梧を訪ね、25日に綿引とともに出かけて途中1泊、26日白骨温泉斎藤本店に落ち着いたとある。そこに10月15日まで滞在し、その日上高地に1泊、16日焼岳に登って飛騨の平湯温泉に下り、以後高山・富山・長野等を回って10月29日帰宅している。 この  旅について紀行文集『みなかみ紀行』には、「白骨温泉」「通蔓草の実」「山路」(白骨から上高地へ)「或る旅と絵葉書」(上高地から飛騨)の4編が収められている。「通蔓草の実」は、10月3日母とともに訪ねてきた中村柊花母子が8日に戻っていくのをちょっと見送るつもりで一緒に出たが途中で別れかね、8キロの道を同行の上1泊して白骨に戻ったことを記したものであるが、「思ひもかけぬ高い山の腹に炭焼の煙の立つてゐるのをも見出だすことがあつた。歩きながら一二首の歌が出来た。/冬山に立てるけむりぞなつかしき一すぢ澄めるむらさきにして」とある。 旅について紀行文集『みなかみ紀行』には、「白骨温泉」「通蔓草の実」「山路」(白骨から上高地へ)「或る旅と絵葉書」(上高地から飛騨)の4編が収められている。「通蔓草の実」は、10月3日母とともに訪ねてきた中村柊花母子が8日に戻っていくのをちょっと見送るつもりで一緒に出たが途中で別れかね、8キロの道を同行の上1泊して白骨に戻ったことを記したものであるが、「思ひもかけぬ高い山の腹に炭焼の煙の立つてゐるのをも見出だすことがあつた。歩きながら一二首の歌が出来た。/冬山に立てるけむりぞなつかしき一すぢ澄めるむらさきにして」とある。   焼岳を越え高山・富山・長野といったルートをたどったことについては、「或る旅と絵葉書ー飛騨高山町」に「胃腸病には日本一だといふその山奥の白骨温泉に一箇月間滞在の予定で遙々駿河の沼津からやつて来て居り、その帰りを長野市に廻つて其処で我等の社中の短歌会を開く事になつてゐた。その歌会までにあと六日七日といふところまで来ると、ぢいつとその寂しい湯の中に浸つてゐるのがいやになつた。そして順路を長野市まで出るより、四五日をかけて飛騨から越中を廻つて其処へ出る方が面白さうだと急に白骨を立つて斯んな所まで来たのであつた。」と記している。 ページの先頭へ |