碑の詩のヘッダー

碑の詩2

静岡県③ 裾野市5・島田市

静岡県① 静岡県② ←クリック

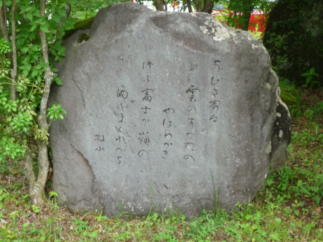

静岡県裾野市千福 中央公園 |

||

昭和50年(1975)6月28日除幕<68> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十年ーー大野原の秋 富士の南麓にあたる裾野を大野原と呼ぶ、方十里にも及びたらむか、見る限りの大野原なり。ーー(9首の最初の歌) しかし、「この一連が大正十年の作というのは牧水の思い違いで、実は大正九年の作」(『牧水歌碑めぐり』)。 富士が嶺や裾野に来り仰ぐときいよよ親しき山にぞありける 富士が嶺の裾野の原の真広きは言に出しかねつただにゆきゆく 富士が嶺に雲は寄れどもあなかしこわがみてをればうすらぎてゆく 大わだのうねりに似たる富士が嶺の裾野の岡のうねりおもしろ つつましく心なりゐて富士が嶺の裾野にまへるうづら鳥見つ 「富士裾野の三日」によると、10月9日、忙しい仕事をかかえて午前中机に向かいながら一向にはかどらず、早昼にするよう催促して晩酌用の酒をちびちびやっているうちに、8月に沼津に転居して以来地元の人に聞いていた富士の麓を歩いてみたくなり、思い立って「尻端折に草鞋ばき洋傘一本を手に提げて」御殿場までの汽車に乗る。そこから須山まで3里の道を雨の中歩いて清水館に1泊。快晴の翌朝「や、わが富士よ、と手をもさし伸べたいツイ其処に、そのいたゞきには既に薄紫の日影を浴びてにこやかに聳えてゐる」富士を窓の外に眺め、「完全に為事からも何からも解放されて一個の者として一心に唯だこの野の奥へ行き度い心になつて」十里木まで進んで、そこの茶店に泊めてもらい、11日帰宅したのであった。 「富士山は唯だ遠くから望むべきもの、ことに雪なき頃のそれは見る可からざるものといふ風に思つてゐた私の富士  観は全く狂つてしまつた。要するに今日までは、私は多く概念的にこの山を見てゐたのであつた。けふ初めて赤裸々なこの山と相接して、生きものにも似た親しさをおぼえ始めた」(「富士裾野の三日」)感動が熱く語られている。 観は全く狂つてしまつた。要するに今日までは、私は多く概念的にこの山を見てゐたのであつた。けふ初めて赤裸々なこの山と相接して、生きものにも似た親しさをおぼえ始めた」(「富士裾野の三日」)感動が熱く語られている。歌碑が建つ中央公園は富士溶岩の断崖に懸かる五竜の滝を中心とした日本庭園として市民の憩いの場となっているようであるが、以前は佐野瀑園と呼ばれ、五竜館というホテル(1890年創業)があったという。 『若山牧水新研究』に次の記述がある。 大正十年 八月十三日、富士山麓佐野五竜館に一泊。(二日、歌一五首) 昭和二年 四月七日から富士山麓佐野五竜館に二泊、九日三島大社に詣でて帰宅。(三日、歌三一首) 昭和三年 五月十日上京、(略)帰途富士山麓佐野五竜館に一泊して十三日帰宅。(四日) 六月七日から十日まで佐野五竜館に滞在。(四日、歌一七首) なお、佐野瀑園の古い写真が、長崎大学附属図書館 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース( http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/jp/target.php?id=3516) で見られる。    |

||

| |

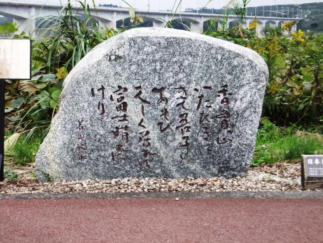

静岡県裾野市十里木 富士山資料館 |

||

昭和53年(1978)12月24日除幕<81> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十年ーー大野原の秋 富士の南麓にあたる裾野を大野原と呼ぶ、方十里にも及びたらむか、見る限りの大野原なり。ーー(9首の最後の歌) 富士が嶺の裾野の原のくすり草せんぶりを摘みぬ指いたむまでに 富士が嶺の裾野の原をうづめ咲く松虫草をひと日見て来ぬ なびき寄る雲のすがたのやはらかきけふ富士が嶺の夕まぐれかな *********************************************************************************************************** 若山牧水歌碑 旅と酒の歌人牧水が、宿望の田園生活に入るべく沼津に移り住んだのは、大正九年八月のこと。そして十月には裾野に来て大野原で遊んでいる。/大野原の美しさに魅せられ秋草茂る岡の上に立つて、まじかに見る富士の雄大な姿に感激し、親しみと愛情をこめて「富士裾野の三日」の名紀行文を綴り数多くの歌も作った。この歌碑もその中の一つである。/富士を仰ぎ大野原を眼下に見る岡の上に、牧水を慕い親しみをもつ人々が集まつてこの歌碑が建てられました。 富士山資料館 *********************************************************************************************************** 須山から十里木までは二里、道でたまたま馬子と一緒になり、馬に乗せてもらって午前中には十里木に着いた。村にただ一軒の茶店に泊まる許可を得たのち「一里がほど灌木林を歩いてから美しい野には出た。」そこは、「沼津に移住した日から毎日毎日、座敷のなかからも縁側からも、門さきからも見て暮らす二つの相かさなった高い山があった。一つは富士で一つは愛鷹である。一つは雲にかくれて見えぬ日でも、その前に横たわっている愛鷹山は、たいていの雨ではよく仰がれた。その二つの山は家から見ては二つただちに相つながっているようだが、じつはそのあいだに十里四方のひろさがあるために呼ぶ十里木という野原があるということを土地の人からきかされたのであった。思いがけぬそのことをきいた日から、私の好奇心は動いていた。よし、さっそく行ってみよう、すこし涼しくなったら行こう、と。」そう思い焦がれていた広野に立って、「この見ごとな野原の一端に出てきて、野を見、山を仰いだ私は、一時まったく茫然としてしまった。そしてその時間が過ぎ去ると、さらにまた新しい心で眼前の風景に対した。」(「富士裾野の三日」)   歌は大正9年(1920)10月10日の作か。筆蹟は土地の書家の手になる。『牧水歌碑めぐり』に、除幕の日として12月24日とあるものの、本文中には「除幕式は五十三年十一月八日だった」ともあり、いずれが正しいのか不明。資料館(市立)も、昭和53年に開設されたという。海抜八八〇メートルの地にある。 |

||

| |

静岡県裾野市石脇 市民文化センター |

||

平成3年(1991)8月 |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー大野原の初夏 富士の麓大野原の秋は既に知りぬ、初夏の野原のながめいかならむとて六月初めまた其処に遊ぶ。ーー(27首) 夏草の大野をこめて白雲のみだれむとする夏のしののめ 寄り来りうすれて消ゆる水無月の雲たえまなし富士の山辺に 夏雲はまろき環をなし富士が嶺をゆたかに巻きて真白なるかも 富士が嶺の裾野のなぞへ照したる今宵の月は暈をかざせり 大正9年(1920)10月に初めて大野原を訪れた牧水は、11年(1922)6月4日、「今度は裾野駅で汽車から降りた。そして其処からてくてく歩いて、野原の中の西寄りに在る唯一の部落須山といふまで、軽い傾斜を四里があひだ片登りに登つて行つた。(略)秋の時に泊つた清水館といふに草鞋を脱いだ。」翌5日は朝早く宿を出立、「今度は十里木まで行かず、その手前で折れて、いはゆる大野原の夏草原の中間を横断して御殿場へ出」(「大野原の夏草」)て沼津の自宅に帰っている。 「空は紺青色に晴れてゐるのだが、何処からとなく薄い雲が生れては富士の方へ寄つて行つて、やがてまた夢の様に消えてゐた。その雲も眩ゆく寂しく、その雲の落すうす黒い影の動きも富士の肌へに寂しく仰がれた。」(同前)    |

||

| |

静岡県裾野市須山 旧清水館 |

||

昭和53年(1978)11月3日除幕<70> |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー大野原の初夏ー- 真日中の日蔭とぼしき道ばたに流れ澄みたる井手のせせらぎ 道にたつ埃を避けて道ばたの桑の畑ゆけば桑の実ぞおほき 麦畑のひとところ風の吹きたてば夕日は乱るその穂より穂に< 日をひと日富士をまともに仰ぎ来てこよひを泊る野の中の村 雲雀なく声空にみちて富士が嶺に消残る雪のあはれなるかな *********************************************************************************************************** ; 若山牧水歌碑 大正十一年六月四日、和服に草鞋きゃはんの旅姿で牧水は、裾野の駅から残雪の富士を仰ぎつつ須山街道を歩いた。視界一杯の富士 おそらく牧水は日を浴びながら時のたつのも忘れ、野のなかの村に着いたのでしょう。牧水が泊まった宿は清水館二階の六畳の間で今もそのまま残つている。この歌碑は、大悟法利雄氏の指導で故野田達郎が建立し昭和五十三年十一月三日牧水の長男旅人夫妻をはじめ、多くのゆかりの人達が参列し除幕された。 清水館当主 野田芳徳 *********************************************************************************************************** 大正9年(1920)に訪れた時の「富士裾野の三日」に、「二軒あると聞いた宿屋の清水館といふへ寄つた。その家は丘の上でも最高地に位置する様に見えた。通された二階の部屋の高い腰窓をあけると、それこそ其処は見ゆるかぎりの涯ない原野で、(略)そぞろに身の引き緊るのを覚えた。」とある。 「旅館専業でないこの宿は、泊る客には至って親切だが、新しい客のために宣伝しようなどとは夢にも考えていないらしく、こんな田舎の小さい旅館に牧水先生のような歌人が二度も泊ってくれたのはまことに名誉だと喜んで、その記念と感謝とから歌碑を建て」「牧水の泊った部屋は二度とも二階で、そのままに残っている」と『牧水歌碑めぐり』にあるが、その後旅館は廃業、しかし現在も建物自体は取り壊さず、当主は奥に新しい家を建てて住んでいるとのこと。   大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

静岡県裾野市佐野 鈴木宅 |

||

昭和55年(1980)4月27日除幕<87> |

||

麦の穂の風にゆれたつ音きこゆ雀つばくら啼きしきるなかに うちわたすこの麦畑のゆたかなるさまをし見れば夏闌けにけり 熟麦のうれとほりたる色深し葉さへ茎さへうち染まりつつ うれ麦の穂にすれすれにつばくらめまひ群れて空に揚雲雀なく 立ち寄れば麦刈にけふ出で行きて留守てふ友が門の柿の花 刈麦を積み溢らせて荷車のひとつ行くなりこの野のみちを 昭和3年(1928)「六月七日から十日まで佐野五竜館に滞在。(四日、歌一七首)」(『若山牧水新研究』)とある、その時の作か。原稿用紙にペン書きした歌稿の、用紙一枚分をそっくり拡大した歌碑で、歌集所収歌とは若干の異同がある。歌にある柿の木の傍らに往時を偲んで建てたという。 鈴木浚一(秋灯)氏は「沼津に移ってまもない頃から、足しげく牧水の家に出入りして可愛がられていた若い門下」(『牧水歌碑めぐり』)で、大正15年から昭和3年までの牧水の日記に20数回登場、平成5年11月に93歳で亡くなるまで終生牧水に深い敬愛の情を持ち続けたという。牧水もまた裾野探訪が20回をこえ、さらに昭和2年3月7日には「雪の深い湖尻峠を越えて箱根千石原に行き仙郷楼に一泊、翌日は膝を没する積雪の中を大湧谷、姥子、湖尻と廻り、船で蘆の湖を渡り箱根権現に参詣、そこから自動車で沼津に帰った」り、昭和3年3月4日には御殿場から「長尾峠を越えて箱根の木賀温泉に泊り、翌五日は折からの大吹雪の中を」小田原まで歩き、電車で湯ケ原に行って泊、六日熱海、七日多賀という漁村で別れる(いずれも『若山牧水伝』より)など、親しく旅をすることが多かった。 裾野市民文化センターの展示室には、鈴木氏が寄贈した牧水ゆかりの品が展示されているとのこと。 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

静岡県島田市 大井川マラソンコース |

||

平成16年(2004)4月建立 |

||

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー香貫山 八月中旬、東京を引払ひて駿河沼津在なる楊原(やなぎはら)村香貫山の麓に移住す。歌を詠み始めたるは九月半ばなりけむか。ーー(3首) 海見ると登る香貫の低山の小松が原ゆ富士のよく見ゆ 香貫山いただきに来て吾子とあそび久しく居れば富士晴れにけり 低山の香貫に登り真上なるそびゆる富士を見つつ時経ぬ  大井川マラソンコースは全国初の河川敷マラソン専用コースとして造られ、200m間隔で東海道五十三次の宿標が設けられている。その宿場町に関わりの深い作品が石碑に刻まれており、牧水歌碑は起点から11㎞「沼津宿」のところにある。 大井川マラソンコースは全国初の河川敷マラソン専用コースとして造られ、200m間隔で東海道五十三次の宿標が設けられている。その宿場町に関わりの深い作品が石碑に刻まれており、牧水歌碑は起点から11㎞「沼津宿」のところにある。↓山部赤人歌碑 ↓正岡子規句碑 世界最長の木造歩道橋(897.4m) 蓬莱橋    「田子の浦ゆうちいでて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」 / 「春風に吹かれて君は興津まで」 「田子の浦ゆうちいでて見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」 / 「春風に吹かれて君は興津まで」ページの先頭へ |