碑の詩のヘッダー

碑の詩2

静岡県② 松崎町2・下田市2・三島市2・清水町・函南町2

静岡県① 静岡県③ ←クリック

静岡県松崎町 岩地海岸 |

||

昭和41年(1966)5月19日除幕<47> |

||

▼第3歌集『別離』ーー女ありき、われと共に安房の渚に渡りぬ。われその傍らにありて夜も昼も断えず歌ふ、明治四十年早春。ーー(76首) 山ねむる山のふもとに海ねむるかなしき春の国を旅ゆく 接吻くるわれらがまへにあをあをと海ながれたり神よいづこに 忍びかに白鳥啼けりあまりにも凪はてし海を怨ずるがごと 君かりにかのわだつみに思はれて言ひよられなばいかにしたまふ くちつけは永かりしかなあめつちにかへり来てまた黒髪を見る 春の海さして船行く山かげの名もなき港昼の鐘鳴る 森脇一夫『若山牧水研究ー別離校異編ー』によれば、この一連76首中初出雑誌が明らかなものは54首で、40年2月号から43年7月号に発表されている。(実際に「安房の渚に渡」ったのは、明治40年12月27日から10日間ほどであり、『別離』が「生活を緻密に『創作』した歌集」(『牧水の心を旅する』)であるとする伊藤一彦説を裏付ける)  「山ねむる」等、上に引いた6首はいずれも『新声』41年2月号に発表されたもので、同誌からは上記の歌を  含めて29首と最も多くの歌がこの一連に収められている。したがって、「山ねむる」もまさに「安房の渚」で詠われたものと思われるが、他の歌と違って第1歌集『海の声』には採られず、『別離』に新たに加えられた1首である。 含めて29首と最も多くの歌がこの一連に収められている。したがって、「山ねむる」もまさに「安房の渚」で詠われたものと思われるが、他の歌と違って第1歌集『海の声』には採られず、『別離』に新たに加えられた1首である。大きい地図(いつもNAVI) 「弓なりの美しい浜のまん中あたりの岩の上といえば、いかにも目立ちそうだが、新しく出来た高い防潮堤にくっついていてちょっと人目につかない。」とは『牧水歌碑めぐり』の記述だが、その後「民宿海遊荘」脇の木陰に移設されたようである。「筆蹟は土地の故老で、無理な変体仮名を多用して読みにくい」(『牧水歌碑めぐり』)。 |

||

| |

静岡県松崎町 牛原山町民の森 |

||

昭和61年(1986)3月 |

||

▼第13歌集『くろ土』大正九年ーー伊豆にてーー二月十二日伊豆松崎港よりとある溪に沿ひて天城街道に出づ。ーー 幾年か見ざりし草の石菖の青み茂れり此処の溪間に 大正9年(1920)2月9日東京を発って沼津に1泊した後下田行きに乗船。松崎か下田までも行くつもりであったが、戸田を過ぎるとひどい風浪となり、阿良里の港から先は欠航となる。やむなく仁科村浜町という所まで行き2泊する。(「伊豆紀行」)12日、そこから松崎に出てバス・徒歩等で湯ヶ野温泉に向かい1泊。13日には雪の天城峠を越えて湯ヶ島温泉に辿り着く。(「雪の天城越」)そこに4日滞在して東京に戻った旅での一首。 ーー乗合自動車の故障の直されるあひだ、私はツイ道ばたを流れてゐる渓の川原に降り立つて待つてゐた。洪水のあとらしい荒れ白んだ粒々の小石の間に伸びてゐる真青な草を認めて、フト幼い頃の記憶を呼び起しながら摘み取つて嗅いで見ると正しく石菖であつた。五つ六つから十歳位ゐまでの間夏冬に係らず親しみ遊んだ故郷の家の前の小川がこの匂ひと共に明らかに心の底に影を浮べて来た。私の生まれた国  も暖い国であるが、なるほどこの伊豆の風物は一帯に其処に似通つてゐる事などもなつかしく思ひ合はされた。(略)かなり烈しい動揺を続けながらこの古びた乗合自動車は二時間あまりも走つて、やがて下田街道へ出た。其処で私だけ独り車と別れた。車は松崎港から下田港へ行く午後の定期便であつたが、私は下田とは反対の天城の方へ歩かうといふのであつた。ーー「雪の天城越」冒頭である。 も暖い国であるが、なるほどこの伊豆の風物は一帯に其処に似通つてゐる事などもなつかしく思ひ合はされた。(略)かなり烈しい動揺を続けながらこの古びた乗合自動車は二時間あまりも走つて、やがて下田街道へ出た。其処で私だけ独り車と別れた。車は松崎港から下田港へ行く午後の定期便であつたが、私は下田とは反対の天城の方へ歩かうといふのであつた。ーー「雪の天城越」冒頭である。『くろ土』では上の歌に続けて、 「十三日徒歩して天城山を越ゆ、やがて雪降り出で山上積る事尺に及ぶ。」20首。 「山を越えて麓なる湯が島温泉に到る、あたりまた深々と雪積りたり、滞在四日。」5首。 「附近に木立の淵といへる溪流あり、山の相迫れるところ岩秀で水深し。」3首。 |

||

| |

静岡県下田市須崎 恵比須島 |

||

昭和55年(1980)9月7日除幕<91> |

||

▼第7歌集『秋風の歌』ーー秋風の海及び灯台ーーその島にただ灯台立てり、看守Kー君はわが旧き友なりーー(29首) 友が守る灯台はあはれわだ中の蟹めく岩に白く立ち居り 切りたてる赤岩崖のいただきに友は望遠鏡を振りてゐにけり 語らむにあまり久しく別れゐし我等なりけり先づ酒酌まむ *********************************************************************************************************** 若山牧水は大正二年十月二十八日神子元島の灯台守である大学時代の学友古賀安治を訪ねるため渡島し一週間留つた その折の体験は八十首余の大作となって歌集秋風の歌に収められ又小説灯台守や小品島三題の一となった わが郷土が大歌人によって詠まれたことを誇りとし永遠に敬慕するよすがとしてその中の一首を碑に刻みこの地に建てることにした/染筆は特に嗣子若山旅人に請うたものである 昭和五十五年六月一日 下田市歌碑建立発起人会 代表 賀茂短歌会 *********************************************************************************************************** 明治45年(1912)5月喜志子と結婚したものの、7月には父重態の報に単身帰省。11月14日父が68歳で亡くなったが、故郷に引き留められて翌年6月まで在郷。その間に長男が生まれている。大正2年(1913)6月、郷里からほぼ1年ぶりに上京した牧水は、7月末『創作』を復活、9月には歌集『みなかみ』を刊行するなど歌業に励んではいたが貧窮の時代であった。そんな折、灯台守をしている古賀から誘いを受け、「彼ほど徹底してはゐなかつたが、私もまた彼のいふ放浪生活の徒の一人」として「この島からの友人のたよりは、割合深く私の心にしみ(略)終に其処に出かけ」(「島三題」)たのであった。10月26日船で下田に向かったが、海が荒れて、28日朝ようやく神子元島に渡り、1週間ほど滞在する。その時の歌81首が『秋風の歌』に「秋風の海及び灯台」として収められている。(もともとは旅行記と合わせた歌文集として出版する計画だったというが、撰文にあるように小説「灯台守」随筆「島三題(その三)」と別々に発表) 古賀安治という人は佐賀の資産家の息子で、早稲田を中退して島を買いきって住んだり、渡米・放浪したりと奔放な生活を送ってきたそうだが、その彼に灯台守になることを勧められ一時は真剣に考えた心の揺れは、「灯台守」「島三題」に詳しい。 神子元島は下田港から南へ11キロ、静岡県最南端の島で、「島とは云ふものゝ、あの付近に散在してゐる岩礁の中の大きなものであつた。(略)島には一握の土とてもなく、草も木も生えてはゐなかつた。其処の一番の高みに白い石造の灯台が聳え、灯台より一寸下つたところに、岩を刳り抜いた様にして灯台守の住宅が同じく石造で出来てゐた。」(「島三題」)明治3年(1870)に造られた灯台は石造灯台として日本最古の現役灯台とのこと。     |

||

| |

静岡県下田市吉佐美 大浜朝日ヶ丘 |

||

平成11年(1999)11月14日除幕 |

||

▼第7歌集『秋風の歌』ーー秋風の海及び灯台ーー 東京霊岸島より乗船、伊豆下田港へ渡る(7首)  ことことと機関のひびきつたひくる秋風の海の甲板の椅子かな 伊豆の海や入江入江の浪のいろ濁り黄ばみて秋の風吹く 伊豆の岬に近づきしころ、風雨烈しく船まさに覆らむとす(10首) どどと越ゆる甲板の大なみ船室には五十のひとの生きてゐるなり あはれ陸見ゆ白なみがくれ岩も見ゆ死ぬまじ死ぬまじ汽船は裂くとも 下田港より灯台用便船に乗りて神子元島に渡る、一木なき岩礁なりき(35首) 船子よ船子よ疾風のなかに帆を張ると死ぬるごとくに叫ぶ船子等よ 大うねりかたむきにつつ落つるときわが舟も魚とななめなりけり その島にただ灯台立てり、看守Kー君はわが旧き友なり(29首) 砕け立つ浪のすきまに沙魚のごと真赤き岩にとびうつりけり  石づくり角なる部屋にただひとつ窓あり友と妻とすまへる その窓にわがたづさへし花を活け客をよろこぶ若きその妻 「神子元島燈台詠」として近藤芳美が昭和49年(1974)に詠んだ歌と二首並んで刻まれているこの歌碑は、土地の隆盛を願い「神子元島文学碑建立会」が建てたが、「一人一石運動」として地元の小学生が台石を運んだとのこと。 牧水子息、旅人も昭和55年(1980)この地を訪れ、次の2首を詠んでいる。 蟹めくと譬へられにし溶岩の神子元島は沖に真赤し 闇空にひそめる雲を灯台の灯がめぐり来て照らしては過ぐ |

||

| |

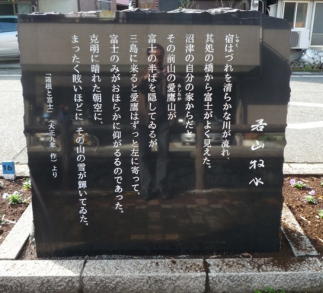

静岡県三島市 三島大社 |

||

昭和34年(1959)12月6日除幕<24> |

||

******************************************************* 若山牧水の歌碑 若山牧水は九州宮崎県に生まれ大正九年(一九二〇)三島市の西隣りの沼津市香貫に住み八月十五日に行われた三嶋大社の夏祭りの花火を見てこの歌を詠んだ 昭和三十四年十二月 三島民報社建立 ******************************************************* ▼第14歌集『山桜の歌』大正十年ーー秋近しーー(10首) 畑なかの小径をゆくとゆくりなく見つつかなしき天の河かも 天の河さやけく澄みぬ夜ふけてさしのぼる月のかげはみえつつ 野末なる三島の町の揚花火月夜の空に散りて消ゆなり 愛鷹の根に湧く雲をあした見つゆふべみつ夏のをはりと思ふ 明け方の山の根にわく真白雲わびしきかなやとびとびに湧く  大正9年(1920)、『創作』の発行が停滞し経営を義弟に一任、自身は「田舎に引込んで、自分の身にあるだけの力を創作(しごと)の方に注いでみたい」と、8月15日一家をあげて沼津に移転。その日は夜具類が届いていなかったため宿屋に泊まって、翌16日から香貫山の麓、楊原村上香貫折坂に移り住んだ。この歌はその一年後の8月15日、三島大社の夏祭りで打ち上げられた花火を、自宅の「門口から香貫山の左手の空遥かに眺めたもの」(『牧水歌碑めぐり』)だという。 ちなみに、その前々日13日は朝空に富士の裾野を眺めているうちに「急にその辺を歩いて見度い気持が起きて来」(「野なかの瀧」)、裾野駅まで行って佐野の五竜館に一泊して帰っている。その五竜館があった所はいま中央公園となり、そこにも牧水の歌碑が建てられた。 |

||

| |

静岡県三島市水上通り 水辺の文学碑 |

||

平成6年(1994)3月8日 |

||

▼紀行・随筆集『静かなる旅をゆきつつ』上編ーー「箱根と富士」(一人で初めて箱根を訪れた時の紀行文)  大正9年(1920)8月沼津に居を移した牧水が、12月1日沼津の「黒瀬橋の袂で待ち受けた電車に乗つて三島町に着く」「電車から降りると漸く朝日の色が濃くなつてゐた。(略)軽い足どりを楽しみながら宿の中ほどにある三島明神に詣でた。物さびた金属の屋根からは早や霜が頻りに解けて雫してゐた。その雨垂と飛びかふ鳩の羽音とが木立に囲まれたその一区域に聞こえるばかりで、朝寒の宮にはまだ子供の遊ぶ姿も見えなかった。(碑文はこの後に続く)」 そこから旧東海道の箱根越えに出、箱根・元箱根と進んで姥子の湯で一泊。翌日は仙石原を抜け、乙女峠の富士を目の当たりにして「この峠から見る富士は寧ろ山の麓、即ち富士の裾野全帯を下に置いての山の美しさである」と感動しながら御殿場経由で帰宅したのであった。 水辺の文学碑は、菰池・白滝公園を源流とし三島大社の脇を流れる桜川の整備事業の一環として三島ライオンズクラブが井上靖や大岡信など三島ゆかりの文学者らの碑を10数基建立しているもので、牧水のは4号碑だという。   大岡 信 正岡子規 大きい地図(いつもNAVI) |

||

| |

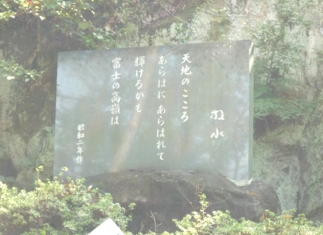

静岡県清水町 本城山公園 |

||

昭和63年(1988)10月 |

||

▼第15歌集『黒松』昭和二年ーー枯野にてーー(4首) 夜には降り昼に晴れつつ富士が嶺の高嶺の深雪かがやけるかも 冬の日の凪めづらしみすがれ野にうち出でて来てあふぐ富士が嶺 富士が嶺の麓にかけて白雲のゐぬ日ぞけふの峰のさやけさ 天地のこころあらはにあらはれて輝けるかも富士の高嶺は *********************************************************************************************************** 記念碑の由来 富士の名所清水町本城山公園に牧水歌碑を建てたいと聞いたときすぐ心に浮かんだのがこの「天地の」の一首だった。/日向生まれの牧水は、富士山にひかれて大正九年東京から沼津に移り、朝夕に親しくその姿を仰いで数々の名歌を残し、山麓各地に歌碑となっているけれど、晩年の代表作と言うべきこの歌のはまだなく、この近傍の作ではあるし、ここに立って富士を仰ぎ讃えるすべての人々にとって  、これほど共感を呼ぶ歌はまずあるまいと思うのである。 (門下 大悟法 利雄) 、これほど共感を呼ぶ歌はまずあるまいと思うのである。 (門下 大悟法 利雄) 寄贈 沼津柿田川ロータリークラブ 昭和六十三年十月吉日 ************************************************************************ 昭和2年(1927)は、5月朝鮮半島各地の揮毫行脚に出発したが、7月健康を害し「よろぼひよろぼひ」の状態で帰国。「過労若しくは栄養不良から来た神経衰弱」という「不景気千万」な病に苦しめられる。10月には喜志子の妹潮みどりが31歳の若さで病没、翌月13日の追悼会に上京したものの、引きこもりがちの毎日を送る。そんな中、12月12日は快晴に恵まれ、三島から裾野までの約8㎞を歩いて歌を作ってきた、『黒松』に収められた「枯野」9首、「森のひなた」8首、「裾野にて」4首がその時の作である。 沼津東ロータリークラブ設立5周年の記念事業として建立された。 |

||

| |

静岡県函南町畑毛 柿沢川排水機場 |

||

昭和63年(1978)11月22日 |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー畑毛温泉にてーー(27首) *********************************************************************************************************** 紹介文 若山牧水は、畑毛の湯と自然を愛し大正十一年九月滞在して、二十七首の歌を詠む/畑毛温泉観光協会は、この優れた自然の保全と良好な環境整備を施し、湯けむりと景観の美を活かし、安らぎと豊かな情操を育くむ観光拠点とすべく、村おこし観光元年にちなみ、この地をいこいの場と、活用をはかる函南町文化協会もまた、牧水没後六十年を機に文化に貢献した故人を顕彰し、明日の文化発展の証しに、その代表作を選び、この碑を建立する。 昭和六十三年十月吉日 ***********************************************************************************************************  わが肌のぬくみといくらもかはらざるぬるきいで湯は澄みて湛へつ わが肌のぬくみといくらもかはらざるぬるきいで湯は澄みて湛へつ 夜ふけて入るがならひとなりし湯のぬるきもそぞろ安けくてよし 長湯して飽かぬこの湯のぬるき湯にひたりて安きこころなりけり つぎつぎに出でし欠伸もいでずなりて心は澄みぬ夜半の湯槽に 夜のふけをぬるきこの湯にひたりつつ出でかねてをればこほろぎ聞こゆ 大正11年(1922)9月23日より中華亭(いづみ荘)に宿泊した時の作。畑毛温泉には、頼朝が軍馬の疲れを癒した湯との言い伝えがあるそうだが、9月17日名古屋の歌会に出席した後犬山に遊んで19日の夜帰宅、10月14日にはいわゆる「みなかみ紀行」の旅に出かけており、その間のつかの間の休息という趣がある。 |

||

| |

静岡県函南町畑毛 いづみ荘 |

||

建立日不明 |

||

▼第14歌集『山桜の歌』大正十一年ーー畑毛温泉にてーー(27首) 人の来ぬ夜半をよろこびわが浸る温泉あふれて音たつるかも 温泉村湯げむり立てり露に伏す田づらの稲の白きあしたを うちわたす箱根山なみ山の背のまろきにかかるあかつきの雲 めづらしき今朝の寒さよおもはざる方には富士の高く冴えゐて ゆくりなく聞く遠寺の鐘の音にをさなきこころ湧きてかなしも いづみ荘は牧水が泊まった宿かと思われるが(『若山牧水伝』では「中華亭に三日ばかり泊って」となっているが)、平成16年(2004)高齢者のデイサービス施設に改造されたようである。     ページの先頭へ |